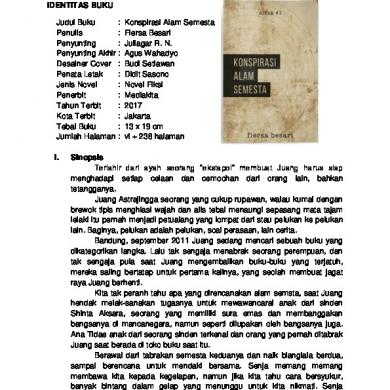

Novel Jejak Terakhir

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA

Overview

Download & View Novel Jejak Terakhir as PDF for free.

More details

- Words: 19,961

- Pages: 160

Loading documents preview...

viii

Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Penulis Zulfikkar PN

i

Persembahan Telah 3 tahun, cukup lama. Ku tulis berlembar-lembar cerita. Bukan kisah cinta remaja nan syahdu. Melainkan kisah anak tak beribu. Ialah anak penuh haru biru. Sumber inspirasi sanubariku. Ia yang datang dari kampung seberang. Kampung diantara lautan yang garang. Semangat pantang menyerah berkobar. Dalam tubuh kecil terdapat jiwa yang tegar. Apalah dia dibanding mereka si kaya raya. Namun lihat, ia lebih hebat dimata Tuhannya. Persembahan inilah jadi awal pembuka. Dimana dan darimana kisah ini bermula. Kisah suka duka si anak nelayan. Hatinya tulus lewati halang rintangan. Tak berlebihan jika dijadikan suatu teladan. Walau penuh cobaan percayalah pada Tuhan. Karena Dia-lah yang akan berikan jalan. Sebuah hikmah beserta tuntunan. Ku persembahkan kisah ini. Pada mereka yang masih miliki hati. Untuk melihat ke beberapa sisi. Bahwasanya hidup perlu disyukuri.

Cilacap, 11 Agustus 2013 Zulfikkar PN

ii

Daftar Isi Halaman Judul Persembahan Daftar Isi Kesan & Pesan Monolog Garis Hidup Nyonya Surati Kuburan Raibnya Si Doreng Ampun, Ayah Paman Salim & Saudara Baru Teman Masalah Baru Jejak Terakhir

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

i ii iii iv 1 8 21 37 49 59 73 90 107 122

iii

Kesan & Pesan

Tak ada yang lebih berarti daripada kesan dan pesan darimu kawan. Bantulah aku untuk menulis lebih baik lagi. Pastinya apa yang kau sampaikan melalui salah satu kolom dibawah ini akan menjadi inspirasi, motivasi sekaligus kenangan yang luar biasa. Terima kasih atas kesediaan dan perhatian yang kau berikan melalui kolom kesan dan pesan yang sengaja ku lampirkan dalam buku ini.

Zulfikkar PN

iv

MONOLOG

Petang ini aku hanya duduk di bangku bambu yang menua di depan rumahku. Ku lihat lalu lalang orang-orang seakan tak memperdulikan keberadaanku. Mungkin aku tak ubahnya seonggok batu. Wajahku kuyu, ku sandarkan punggung pada dinding kayu rumahku. Pandanganku mulai menuju ke arah pantai, arah dimana ayah biasa muncul setelah pulang melaut. Namun, hanya kegelapan yang ku temukan. Terkejut aku dibuatnya, saat seekor nyamuk menggigit siku kiriku. Tak dapat ku lihat bentuknya, hanya suaranya saja yang mendengung kekenyangan. “Nguingg nguiinggg”. Ku garuk bentol-bentol di siku kiriku seraya beranjak mengambil sarung sebagai perlindungan seadanya. Ku pikir nyamuk-nyamuk itu tak pernah kenyang, masih saja berusaha menggigit kulitku melalu celah sarung yang mereka temukan.

1 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Jengkel dibuatnya, ku ambil sandal japit kemudian ku pukulkan ke udara, berharap membuat nyamuk-nyamuk itu pontang panting ketakutan. Namun sia-sia, mereka pandai menghindar. Aku heran apa enaknya darahku ini, padahal hanya makanan ala kadarnya yang masuk ke dalam tubuhku. Tak lama, suara adzan dari surau dekat rumah terdengar. Inilah hal yang paling aku suka untuk mengisi waktuku, sembahyang. Bergegas aku menuju surau, tak lupa rantai kecil pada pintu ku kaitkan agar pintu tetap tertutup rapat. Selesai sholat aku berdoa agar hasil melaut ayah melimpah dan ia kembali dengan selamat, tak lupa ku doakan ibu agar ia tetap damai di akhirat sana. Selesai sholat Isya, ku lihat beberapa anak bermain petak umpat. Aku tak ikut, malas, tak tertarik. Aku lebih memilih pulang dan merebahkan tubuhku di atas dipan dalam kamarku. Lampu bohlam yang menerangi kamarku mulai meredup, tanda usianya tak lama lagi. Aku menghela nafas, merasa bosan, aku berpikir mencari sesuatu untuk ku kerjakan.

2 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Aku melihat ke arah rak kecil di sisi kananku. Ku tarik sebuah kertas kosong yang mencuat diantara tumpukan buku-buku usang semasa aku sekolah dulu. Sesaat kemudian mulai ku bangun rasa rinduku pada ibu melalui sebuah puisi. Sejak umur 10 tahun aku memang sudah suka menulis. Belum jelas menulis apa, yang aku tulis hanya khayalan-khayalanku waktu itu. Mulai dari cita-citaku menjadi seorang guru sampai keinginanku memberangkatkan haji ayah dan ibu. Beberapa gambar yang mewakili cita-citaku juga sering ku buat. Aku rasa cita-cita itu kini hanya isapan jempol belaka, ah sudahlah, aku sedang rindu pada ibu, lebih baik ku tulis puisi untuknya. Sebelum ku tulis puisi untuk ibu, ku tulis dulu namaku di sudut kanan atas kertas itu. Bono Sugiarto, itulah nama yang ayah berikan padaku. Kata ayah nama itu diambil dari kalimat Rebo Dino Sugih Arto. Menurut ayah, waktu aku lahir tepatnya hari Rabu, hasil melaut ayah sedang bagus-bagusnya. Karena itu ayah menamaiku seperti itu. Ayah berharap aku jadi orang

3 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

berhasil suatu saat nanti. Sayangnya, nama itu dinodai oleh beberapa tetangga dan teman sebayaku. Mereka lebih sering memanggilku Boncel. Mungkin lantaran tubuhku kurus dan pendek untuk ukuran anak usia 12 tahun. Tak apa, anggap saja mereka sedang khilaf. Seketika aku mulai khusyu menulis puisi untuk ibu. Ku mulai dengan menulis judulnya dan kemudian bait-baitnya. Sesekali ku gosok-gosokkan ujung pensil ke pelipisku, tanda aku sedang berpikir keras. Tiba-tiba suara hujan terdengar deras, membawa suasana syahdu menenangkanku. Udara dingin mulai menembus diantara sela-sela dinding kayu kamarku. Ku lihat bulir-bulir air saling berdesakkan membasahi jendela kamarku. Ku lanjutkan menulis puisiku untuk ibu. Ku coba menggambar wajah ibu dalam benakku agar dapat ku curahkan melalui selembar puisi. Bagaimana senyum manisnya, bagaimana sentuhan lembutnya, bagaimana suara merdunya. Imajinasiku mulai meloncat-loncat dari ingatan yang satu ke ingatan yang

4 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

lain. Ku sambung satu demi satu kata yang mungkin saja membuat ibu tersenyum senang. Ku lihat jam dinding yang menggantung, jarum pendekknya berada pada angka 9 dan jarum panjangnya berada pada angka 12. Pantas saja mataku mulai berat ku buka. Sesekali kepalaku terguncang karena rasa kantuk yang mulai mengganggu. Namun, aku masih bersemangat menuliskan beberapa bait puisi untuk ibu. Hanya ini yang dapat ku lakukan untuk menyambung rasa rinduku pada ibu. Segala daya upaya ku kerahkan untuk melawan rasa kantukku. Terjadi perkelahian yang sangat hebat karena aku masih ingin menulis puisi disaat mata mulai mengantuk. Rasanya kantuk ini mulai menghapus sedikit demi sedikit ingatanku. Kesal, ku buka lebar-lebar mata ini dan menampar setengah keras pipi kananku. Aku katakan pada diriku sendiri, “Ayo, jangan menyerah. Harus selesai.” Ku tarik nafas dalam-dalam dan bersiap menyelesaikan puisi yang ku buat. Aku sangat gigih menulis puisi itu, aku ingin

5 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

mempersembahkan itu untuk ibu. Kegigihanku tak sia-sia. Sepuluh menit kemudian, akhirnya puisi untuk ibu dapat ku selesaikan. Ku baca lagi bait-baitnya, meneliti jikalau ada kata yang kurang pantas dalam puisi itu. Aku rasa sudah bagus. Dengan senyum puas, ku lipat kertas puisi itu dan ku selipkan di bawah bantal tidurku. Aku berharap ibu akan menemuiku dalam mimpi dan membaca puisi yang telah ku buat untuknya. Aku mulai merebahkan tubuhku yang sudah tak tahan lagi karena kantuk. Tak butuh waktu lama, aku tertidur pulas. Ku lepaskan lelah dan kantukku bersama selembar puisi yang ku buat. Sebuah puisi rindu untukmu ibu.

6 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Bono Sugiarto Rindu Untuk Ibu

Di malam penuh kesendirian. Anakmu rindu pada belaian. Terlintas sosok cantikmu ibu. Yang kini berada jauh dariku.

Hujan mengguyur basah rumah kita. Bawa ketenangan dari suara derasnya. Antarkan anakmu terlelap tidur, bu. Dengan nyanyian suara merdumu.

Anakmu rindu akan pelukmu. Ibu pasti mengetahui hal itu. Temui anakmu dalam mimpinya. Karena anakmu ingin bertegur sapa.

7 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

GARIS HIDUP

Kriiiinngg kriinggg kriiinggg…. Bunyi sepeda bersahutan menyambut mentari pagi. Aku meloncat dari tempat tidurku dan berlari menuju depan rumahku. Ku lihat anak-anak seusiaku sedang bergembira berangkat ke sekolah. “Senangnya mereka.” kataku dalam hati. Ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah musim libur sekolah usai. Tidak semua anak di kampung ini bisa bersekolah, hanya anak-anak yang beruntung bisa bersekolah. Dulu aku seperti mereka bisa pergi ke sekolah, sekarang tidak lagi. Penghasilan ayahku hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ibu masih ada, ia dan ayah berbagi tanggung jawab. Ayah yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, ibu yang bekerja serabutan untuk membiayai sekolahku.

8 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Sebenarnya aku ingin sekali bekerja membantu ayah, tapi ayah melarangnya karena aku belum cukup umur menurut ayah. Tiba-tiba aku rindu datang ke sekolah. Ku putuskan untuk pergi menuju bekas sekolahku, walau hanya sekedar melihat bagaimana bentuk gedungnya sekarang. Sebenarnya jarak rumah ke sekolah cukup jauh, namun aku tak perduli. Dalam perjalanan aku tak mengerti mengapa orang-orang yang ku temui terlihat aneh, seakan-akan mereka ingin menertawaiku. Sejurus kemudian aku mengerti. Ternyata saking rindunya, aku tak sadar pergi dengan muka yang dekil, tanpa alas kaki dan dengan baju yang berwarna coklat pudar yang seakan membusuk. Tapi biarlah, mereka berhak menilai tampilanku. Aku hentikan langkahku tak jauh dari gerbang sekolah. Aku berdiri di sana memperhatikan anak-anak yang lain berlarian masuk ke dalam sekolah. Anak-anak itu datang dengan beragam kendaraan. Kebanyakan dari mereka bahkan datang diantar oleh ayah, ibu, kakek, atau nenek. Sedang yang lain datang

9 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

bergerombol tanpa diantar keluarga atau sanak familinya, mereka berjalan kaki. Tentu mereka lebih beruntung daripada aku yang kini hanya bisa berdiri di tepi jalan ini. Aku belum beranjak dari tempatku. Rasanya kakiku seperti terpaku. Sampai suasana di depan sekolah menjadi sunyi aku baru bergerak mendekat, ingin sekali menuju ke dalam tapi aku malu dengan keadaanku yang antah berantah seperti ini. “Bono, apa kabar?” teriak Pak Rimbo penjaga sekolah dari kejauhan seraya melambaikan tangannya. “Sini!” tambahnya, aku mendekatinya. “Baik-baik saja pak. Bagaimana dengan bapak?” tanyaku. “Ya, Alhamdulillah. Sehat segar bugar. Tuh lihat kumis bapak semakin lebat!” kata Pak Rimbo kemudian tertawa hingga kumisnya menutupi lubang hidung. “Jauh-jauh kesini, sedang apa di sini?” tambahnya. “Tidak pak. Hanya rindu dengan sekolah ini.” kataku.

10 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Rindu bapak juga tidak?” goda Pak Rimbo seraya menyolek ketiakku. “Ah, buat apa merindukan Pak Rimbo. Dulu Pak Rimbo kan sering menghukum saya.” kataku mengingat saat sekolah dulu. “Hahaha..siapa suruh datang terlambat?” kata Pak Rimbo. “Pak Rimbo seperti tidak tahu saja, jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh. Bayangkan pak, saya harus berangkat pukul 6 pagi, sementara untuk mandi saja saya butuh waktu 30 menit menimba air di sumur Pak. Itu juga kalau ada air bersih pak.” “Ya ya, tapi tugas bapak kan memang menghukum siswa yang terlambat. Jangan-jangan kamu kesini karena rindu bapak hukum ya?” kata Pak Rimbo tersenyum seraya mengambil cangkir kopinya. Aku tersenyum kecut. “Tidak pak, terima kasih!” “Oh ya Bono, kenapa dulu kamu keluar sekolah? Dengardengar masalah biaya?” tanya Pak Rimbo setelah meneguk kopi hangatnya. “Iya pak, tak ada uang buat sekolah.” kataku sedikit malu.

11 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Kamu kan cukup pintar, terakhir dapat peringkat berapa?” tanya Pak Rimbo seraya melinting ujung kumisnya. “Dapat peringkat 7 pak.” jawabku. “Nah itu dia, sayang kan?” kata Pak Rimbo keras seraya menepuk punggungku, hampir saja mataku copot dibuatnya. Aku menelan ludah sejenak, “Iya pak, padahal Bono punya cita-cita jadi guru. Tapi kepergian ibu seakan-akan membuyarkan itu pak. Terkadang Bono pikir Tuhan tak adil.” kataku. “Hushh..jangan berkata seperti itu! Dosa! Tidak adil bagaimana maksudmu?” tanya Pak Rimbo. “Teman-teman Bono bisa bersekolah walau prestasi mereka tak sebagus Bono, bahkan suka membolos. Sementara Bono yang sangat semangat bersekolah, sekarang hanya bisa melihat mereka bersekolah. Ini karena Tuhan mengambil ibu, pak!” kataku mulai larut dalam kesedihan.

12 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Bono, selalu ada hikmah dari cobaan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi bersabarlah, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya.” nasehat Pak Rimbo. “Ayah juga bilang seperti itu, tapi apa pak? Bono tak bisa melakukan apapun, ingin membantu ayah melaut saja tidak boleh!” kataku ketus. “Bono, pasti ayahmu punya alasan untuk melarangmu melaut. Mungkin karena usiamu belum pantas untuk melaut, atau bisa jadi ayahmu masih trauma dengan kejadian ibumu yang tenggelam saat ikut ayahmu melaut.” kata Pak Rimbo. “Pak Rimbo benar, Bono jadi rindu ibu.” kataku. Pak Rimbo sedikit terbata-bata, “Aahh..maaf Bono, bapak turut berduka cita. Ya sudahlah, jangan dibahas lagi. Kamu rindu guru-gurumu tidak?” Pak Rimbo mengalihkan pembicaraan. “Iya pak. Pasti mereka sedang sibuk mengajar ya pak?” kataku sambil mengernyitkan dahi mencoba melihat kegiatan di dalam kelas.

13 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Coba tengok saja sana, tapi jangan mengganggu ya?” kata Pak Rimbo mempersilahkan. “Siap pak jendral!” kataku seraya mengambil sikap hormat pada Pak Rimbo. Pak Rimbo hanya tertawa terkekeh. Aku pergi meninggalkan Pak Rimbo dan singgah di teras ruang kelas V, kelas terakhir aku bersekolah. Di sana aku mengintip proses belajar dari jendela dan sesekali ikut menghitung di atas tanah soal matematika yang diberikan oleh guru yang mengajar. Kalau saja aku masih sekolah mungkin saat ini aku sudah jadi siswa SMP. Dulu aku sangat suka sekali pelajaran matematika. Pelajaran yang sekarang sedang diajarkan. Ku rasa aku lebih cepat menghitung daripada murid di dalam. Tentu saja, aku hanya mengulang dan coba mengingat-ingat apa yang pernah aku pelajari dulu. Saat sedang asyik menghitung, aku dikagetkan oleh suara lembut dari arah belakang. “Bono?”

14 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Aku menoleh dan ku lihat Bu Astuti berdiri melihatku. Ia adalah guru kelas V, guru yang sama saat aku masih bersekolah. Dulu ia sangat baik padaku, bisa dikatakan ia adalah ibuku di sekolah. Ia datang dari luar desa, kemudian mengabdi di desaku. “Ehh Bu Astuti, maaf bu jadi mengganggu.” kataku tersipu malu. “Ahh tidak. Sudah lama ibu tidak melihatmu. Tapi badanmu sepertinya tidak jauh beda dengan terakhir kali ibu lihat.” kata Bu Astuti, pandangannya menggerayangi tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku hanya menunduk malu. Kemudian Bu Astuti mendekat dan melihat coretanku di atas tanah. Dia tersenyum dan berkata, “Apa cita-citamu nak?” “Guru seperti Bu Astuti. Tapi rasanya itu tak mungkin bu.” jawabku putus asa. “Kenapa tak mungkin?” tanya Bu Astuti.

15 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Kata ayah, harus kuliah dulu kalau mau jadi guru seperti Bu Astuti. Sekolah saja Bono tidak selesai, apalagi kuliah?” kataku menahan diri tidak bersedih. “Andai saja ibu bisa membantumu nak. Tapi tunggu sebentar!” kata Bu Astuti seperti mengingat sesuatu kemudian ia masuk ke dalam kelas. “Ini untukmu.” kata Bu Astuti kembali seraya menyodorkan buku matematika kepadaku. Aku sangat senang. Ku terima dan ku peluk buku itu. “Terima kasih bu.” kataku girang. “Iya belajarlah dari buku itu.” kata Bu Astuti lembut. “Baik bu, tapi bagaimana dengan Bu Astuti?” kataku sungkan. “Oh ya, tak usah khawatir. Ibu punya dua buah buku yang sama. Bawa saja tak apa. Ibu sangat senang melihat semangat belajarmu. Dan sebagai hadiahnya, buku ini untukmu.”

16 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Terima kasih, bu. Terima kasih.” ku peluk Bu Astuti, erat sekali. Aku sangat senang, sama seperti aku sekolah dulu. Bu Astuti mengusap rambutku, seakan tak jijik dengan badan dan pakaianku yang kotor. “Bono, tetap rajin belajar ya? Walau sekarang kamu tak bersekolah lagi, tapi bukan berarti kamu juga harus berhenti belajar.” Bu Astuti menasehatiku. “Baik bu, apalagi Bu Astuti memberikan buku ini. Pasti Bono tambah semangat dalam belajar, bu.” kataku. “Bagus kalau begitu. Ya, sudah Bu Astuti mau melanjutkan mengajar ya? Jaga dan pelajari buku itu.” Bu Astuti tersenyum lembut padaku. “Baik, bu. Bono pamit pulang ya, bu? Assalamualaikum.” Tak sabar aku berpamitan pulang. “Wa’alaikumusalam.” Bu Astuti mempersilahkan, tak lupa ku cium tangannya. Di gerbang sekolah ku ambil sikap hormat pada Pak Rimbo dan berpamitan pulang juga padanya.

17 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Pak Rimbo, Bono pamit pulang!” kataku setengah keras. “Iya iya, hati-hati nak! eh bawa apa itu?” tanya Pak Rimbo. “Buku matematika pak, diberi Bu Astuti.” kataku sambil berlari kegirangan. “Owalah Bono..Bono.” kata Pak Rimbo menggelengkan kepala kemudian tersenyum. Aku

berlari

seraya

mengangkat

tinggi-tinggi

buku

matematika yang diberikan Bu Astuti. Sesampai di rumah, ku cari lagi buku-buku usangku. Ku buka lembar yang masih kosong dan ku kerjakan beberapa soal dari buku matematika itu. Aku sangat bersemangat. Walau mungkin cita-citaku menjadi guru jauh dari kenyataan, aku tidak mau menjadi orang yang bodoh. Aku ingin pintar seperti mereka yang masih bersekolah. Siapa tahu ada kesempatan suatu saat nanti. Kata kebanyakan orang hidup adalah sebuah pilihan. Setiap orang berhak memilih hidupnya masing-masing. Aku juga punya pilihan. Aku sudah terbiasa ditemani pantai, lautan, perahu dan

18 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

ikan-ikan. Tak salah jika kemudian pilihan hidupku sementara ini menjadi seorang nelayan seperti ayah. Hanya pekerjaan itu yang mungkin aku lakukan, sambil menunggu keajaiban dari Allah yang mampu mewujudkan cita-citaku menjadi seorang guru. Aku bahagia. Bukankah pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang bahagia mambuat segala pekerjaan menjadi mudah. Aku percaya bahwa inilah garis hidup yang Allah berikan padaku. Aku selalu bersyukur dengan semua itu. Aku yakin nelayan pun punya peranan penting dalam kehidupan, tak kalah dengan peran pentingnya seorang guru. Kalau tidak ada nelayan, bagaimana bisa kita semua menikmati lezatnya ikan dan makanan-makanan laut lainnya. Ibu yang tak pernah putus asa semasa hidupnya dan ayah yang tak lelah bekerja adalah penyemangat hidupku. Aku tahu pekerjaan menjadi seorang nelayan bukanlah pekerjaan yang hina. Aku ingin suatu saat kelak bisa hidup lebih baik dari orangtuaku kini. Aku sepakat dengan batinku untuk

19 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

terus berusaha menjadi anak yang patuh dan cinta pada orangtua. Agar di masa yang akan datang aku tidak hanya dapat berguna bagi orangtua melainkan juga untuk orang lain, agama, bangsa dan negara. Aku yakin orangtuaku tak mungkin menyesatkanku karena mereka sangat menyayangiku. Akan ku patuhi semua yang orangtuaku nasehatkan. Semua orangtua ingin yang terbaik untuk anaknya. Kalau memang ini adalah garis hidupku. Aku yakin garis hidupku tidaklah buruk. Aku tinggal dengan orangtua yang sangat menyayangiku. Walau sekarang tinggal tersisa ayah, namun ku rasa ibu masih saja memantauku dari surga. Bukan karena

ayah

tak

ingin

aku

pandai

sehingga

ia

tak

menyekolahkanku. Namun karena tuntutan ekonomi yang memaksaku berhenti sekolah. Andai ayah mampu pasti ayah bisa menyekolahkanku hingga aku sarjana seperti yang pernah ku lihat di televisi Balai Desa. Tak apa aku ikhlas menerima semua ini. Buku yang di berikan Bu Astuti ini tidak akan aku

20 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

terlantarkan. Buku ini jadi suatu tanda bahwa masih ada orang yang percaya bahwa aku masih bisa mewujudkan cita-citaku. Kalau orang lain saja percaya, kenapa aku tidak? Kuncinya hanya rajin belajar walau dengan segala keterbatasan yang ada. Mungkin saja dari buku ini aku memiliki kesempatan menjadi guru seperti Bu Astuti. Insya Allah.

21 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

NYONYA SURATI

“Ipung, ayo lihat sabung ayam di lapangan!” ajakku. “Ah kamu bercanda Bon, kamu kan sudah tahu aku takut pada hewan itu!” kata Ipung cemberut. “Ciyee yang takut sama ayam, bibirnya manyun mau saingan sama ayam ya?” canda Ara. Kemudian aku dan Ara menertawai wajah Ipung yang terlihat lucu. Ipung hanya menatap polos kami berdua. Ara dan Ipung adalah teman bermainku, mereka sama sepertiku. Putus sekolah. Namun, dari segi umur aku lebih tua 2 tahun dari mereka. “Ya sudah, ya sudah, jangan cemberut lagi. Kita main kucing dan tikus saja yuk?” ajak Ara. “Ya aku setuju, lebih setuju lagi kalau Ipung yang jadi tikusnya. Lihat saja bibirnya, dari tadi manyun terus seperti bibir

22 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

tikus.” kataku kemudian tertawa. Tak mau dijadikan bulanbulanan, Ipung membalas, “Biar saja bibirku seperti bibir tikus, daripada bibirmu seperti bibir kuda!” Tawaku semakin keras seraya menepuk lengan kanan Ipung. Ara pun ikut tertawa, lagi-lagi Ipung hanya terbengongbengong. “Sudah, sudah. Ayo kita mulai hompimpa saja.” kata Ara. Kami

bertiga

mendekat

dan

mengambil

posisi

untuk

menentukan siapa yang jadi kucing, siapa yang jadi tikus. “Hompimpa alaiyum gambreng.” teriak kami bersamaan. “Ipung jadi kucing!” teriakku dan Ara. Kemudian aku dan Ara berlari menjauhi Ipung. Entah karena kesal atau apa, Ipung langsung mengejarku. “Bono, lari, cepat lari!” teriak Ara. Aku berlari secepat mungkin mencoba meloloskan diri dari kejaran Ipung. Na’as aku tersandung dan jatuh, Ipung menangkapku.

23 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Kena!! Bono jadi kucing!” kata Ipung kemudian berlari menjauh dariku. Tiba-tiba dari arah berlawanan terdengar seseorang berteriak. “Woyy Boncel, enggak sekolah? Dasar miskin! hahahaha” begitulah ejekan usil Aceng teman satu kampungku. Hal itu yang membuat aku benci padanya. Sebenarnya, aku malu, aku selalu diejek olehnya hanya karena ia sekolah dan aku tidak. Masa bodoh, cuek saja. Kalau aku tak diajarkan sabar oleh ayah, sudah ku hantamkan mulutnya pada karang-karang laut. Mungkin lebih baik aku menjauhinya. Ara dan Ipung menarikku menjauhi Aceng yang baru saja pulang sekolah. “Sudah, ayo pergi saja!” kata Ara. “Iya Bono, kita bermain saja di karang besar itu!” imbuh Ipung. Aku hanya menuruti mereka. Dalam kegundahan aku berdiri dan berjalan menuju karang yang paling besar. Ku lepas alas kakiku dan bersila di puncaknya kemudian berlagak seperti nahkoda kapal menghibur diri.

24 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Ombaknya sangat besar, penumpang diharap berhatihati!” teriakku dari atas karang berlagak mengemudikan kapal besar. Sementara Ipung dan Ara duduk di atas karang yang lebih rendah dari karang yang ku duduki. “Awas kapten, ada gunung raksasa!” teriak Ipung. “Baiklah, penumpang harap berhati-hati, kapal akan menikung tajam ke kanan.” kataku seraya menyondongkan badan ke kanan. Ipung dan Ara mengikuti gerakkanku. Saat sedang asyik berkhayal jadi nahkoda, dari kejauhan ku lihat Mbah Menir. Siang itu, ia sedang mencari sisa-sisa kerang laut yang menempel di antara karang-karang yang mencuat saat air laut surut dan menyisakan sedikit air dalam cekungan karang. “Ipung, Ara kalian main berdua dulu ya? Aku mau menemui Mbah Menir!” kataku. “Terus siapa yang jadi nahkodanya?” tanya Ipung. “Sini berdiri!” kataku menarik lengan Ipung.

25 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Sekarang ku lantik kamu jadi asisten nahkoda. Antarkan tuan putri Ara ke pulau Bali!” kataku kemudian menepuk bahu kanan dan kiri Ipung. “Siap!! Akan aku laksanakan kapten!” kata Ipung dengan posisi siap. Ara tersenyum melihat tingkah kami kemudian berteriak “Dasar gila!” kami bertiga tertawa. “Ah sudah. Aku mau bantu Mbah Menir dulu. Besok kita main lagi.” kataku. “Biar kami ikut bantu saja, bagaimana?” tawar Ara. “Ah jangan, kalian main saja berdua.” aku menolak. “Kenapa?” tanya Ara. “Kalian tidak tahu, di antara karang itu banyak cacingnya. Kalian tidak takut kalau cacing itu masuk ke dalam kaki kalian?” aku menakut-nakuti mereka. “Halah, bilang saja kamu takut upahnya dibagi tiga.” kata Ipung menyindir.

26 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Hahaha...kalau sudah tahu ya sudah, kalian main saja berdua. Ayo sana!” aku mendorong mereka berdua agar pergi. “Ipung, ayo kita main lompat tali saja!” ajak Ara. “Dasar pelit kamu Bon. Ayo Ra!” Ipung melompat dari atas karang dan pergi dengan Ara. Ku lihat Mbah Menir semakin sibuk. Aku mendekatinya dan bertanya, “Mbah, Bono bantu ya?” “Ah, kamu le. Boleh. Nanti simbah masakan kerang laut.” Mendengar simbah menawariku makanan seenak itu, tentu aku tak menolak dan semakin bersemangat membantu Mbah Menir. Ku masukan satu per satu kerang yang ku cabut dari karang ke dalam kain jarit yang terikat kuat di badan Mbah Menir. Mbah Menir adalah bidan yang membantu persalinanku dulu. Ia sangat mengenal ibuku, karena Mbah Menir adalah teman karib nenekku yang juga sudah meninggal belasan tahun lalu. Jadi, ia banyak tahu tentang keluargaku. “Ayo le, sudah cukup banyak yang kita kumpulkan.” ajak Mbah Menir.

27 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Aku menurut dan mengikuti langkah Mbah Menir menuju rumahnya. “Nanti sesampainya di rumah, kamu bantu simbah mencuci kerangnya ya?” pinta Mbah Menir. “Baik mbah. Kalau buat Mbah Menir apapun Bono lakukan.” candaku. “Kalau begitu, sekalian saja nyapu, ngepel dan cuci baju simbah ya le?” Mbah Menir membalas candaku. “Ah kalau itu Bono menyerah mbah. Rumah simbah kan luasnya seperti lapangan sepak bola. Belum lagi baju-baju simbah kan mahal-mahal, kalau rusak bagaimana?” kataku. “Kamu bisa saja, le.” Mbah Menir mencubit gemas pipiku. Akhirnya kami sampai di rumah Mbah Menir. Rumahnya jauh lebih besar dari rumahku, dindingnya sudah berupa susunan batu bata dan semen. Beberapa perabotan rumahnya juga sudah lebih baik. Rimbun rindangnya pepohonan di halaman rumahnya

28 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

yang luas membuat suasana rumahnya sangat sejuk untuk cuaca pesisir pantai yang cenderung panas. “Duduk dulu, simbah mau mempersiapkan alat-alat memasaknya. Nanti jangan lupa bantu simbah mencuci kerangnya ya, le?” kata Mbah Menir. “Baik mbah.” Aku duduk di halaman rumahnya, Mbah Menir masuk ke dalam rumah. Ku rebahkan tubuhku pada lincak tua yang berderit menahan bobot tubuhku. “Ah, nyamannya.” pikirku. Mbah Menir terlihat sibuk mempersiapkan alat dan bahan memasak di

dapurnya. Merasa

sungkan, aku

beranjak

membantunya. “Mbah, mana? Katanya Bono yang mencuci kerang.“ kataku seraya mencari kerang yang akan ku cuci. “Owalah iya le, itu di belakang dekat sumur. Tinggal di cuci saja, sudah simbah siapkan tempatnya le.” kata Mbah Menir.

29 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Rumah simbah bagus ya? Baru kali ini Bono masuk rumah simbah yang baru.” kataku seraya mencuci kerang. “Ah, tidak jauh beda dengan rumahmu. Rumah simbah jelek.” Mbah Menir merendah. “Kamu terakhir kesini waktu ibumu meninggal. Jadi mungkin kamu pangling.” Aku tertegun. Aku ingat ibuku, Nyonya Surati. Ibu adalah sosok yang lembut dan penyayang. Ibu tak pernah sedikitpun marah kepadaku. Aku ingat, setiap aku menangis, ibu selalu mengusap rambutku dan memberiku segelas air hangat. Ya, Nyonya Surati, nama ibuku, sosok yang penuh perhatian. Tetangganya juga sangat segan padanya, tidak pernah sedikitpun dia meminta-minta untuk mencukupi hidupnya. Dia pekerja keras, pekerjaan halal apapun akan dia lakoni demi mendapat sedikit rizki untuk kebutuhan hidup. Bahkan ditengah kekurangannya, ibu tak ragu untuk membantu tetangganya walau harus mengeluarkan uang sekalipun. Aku bangga memiliki ibu seperti Nyonya Surati.

30 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Sayang, semua itu cepat berlalu. Terakhir aku melihat ibu saat umurku masih 10 tahun. Saat itu aku masih bersekolah walau dengan keterbatasan. Tas saja tak punya, alhasil kantung kresek aku jadikan alat untuk membawa buku-buku sekolahku. Sepatuku kumal, warisan ayah semasa sekolah dulu. Baju dan bukuku adalah hasil sumbangan dari sekolah untuk anak tak mampu. Saat itu aku sedang bersekolah, menerima pelajaran dari guruku. Tiba-tiba salah seorang tetanggaku berteriak histeris, “Bonooooo, Bonoooo, ibumu, ibumu...” Aku beranjak dari bangkuku dan bertanya, “Ibu kenapa?” “Ibumu tenggelam, meninggal!” Aku terhentak dan segera berlari menuju rumah. Disana ku dapati tetangga telah berkerumun. Ku lihat mayat ibu berada di tengah kerumunan bersama ayah yang menangisinya. Aku berlutut dan memeluk tubuh ibu yang basah dan dingin. Aku menangis, pahit menerima kenyataan.

31 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Ibuuuuuuuuuu....” teriakku memekikan telinga. Rasanya aku tak rela melepaskan pelukkan ini. Aku ingin selalu bersama ibu. Ibulah pengobat hatiku kala aku sedih. Tapi kini, ibu telah tiada. Siapa yang sanggup mengobati kesedihanku ditinggal pergi ibu? Sampai tubuh ibu dimakamkan, aku masih mengingat senyumnya dengan jelas. “Hei..jangan melamun..” tiba-tiba suara Mbah Menir menyadarkanku. “Sudah bersih belum? Mau simbah masak kerangnya.” kata Mbah Menir mengagetkanku. “Oh iya mbah. Sudah, cangkangnya juga sudah Bono buang mbah.” kataku terkaget-kaget. “Kamu sedang melamunkan apa le?” tanya Mbah Menir. “Emmm..ibu, mbah. Sudah 2 tahun berlalu tapi Bono tetap ingat kejadian itu. Seringkali Bono rindu pada ibu.” kataku. “Ibumu itu memang luar biasa, le. Sama seperti kamu, santun, suka menolong, rajin ibadahnya. Dulu waktu ibumu

32 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

masih kecil, setiap sore ibumu sering membantu simbah memasak. Seperti kamu sekarang ini.” Mbah Menir bercerita. “Begitu mbah? Pantas saja ibu pintar memasak, ternyata simbah ya gurunya?” kataku buat Mbah Menir tersipu. Ku lihat Mbah Menir sangat cekatan memasukan bumbu dan mengolah kerang-kerang itu. Bau sedap mulai tercium. Air liurku mulai mengencer, lambungku seakan-akan meronta tak sabar ingin merasakan sedapnya masakan Mbah Menir. “Masakannya sudah jadi, ayo makan!” ajak Mbah Menir. Mbah Menir menyiapkan piring berisi nasi hangat untukku. Kemudian Mbah Menir menuangkan lauknya, Mbah Menir baik sekali sama seperti ibuku dulu. Seketika sosok ibu muncul dalam diri Mbah Menir, aku meneteskan air mata. Mbah Menir heran dan bertanya, “Kenapa menangis?” “Bono ingat ibu.” kataku lirih. Mbah Menir tersenyum, “Sudah, makan dahulu selagi nasimu masih hangat.”

33 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Senyum

Mbah

Menir

hampir

sama

seperti

ibu,

mendamaikan. Aku sangat nyaman berada di dekat Mbah Menir. Walau perawakannya jauh berbeda, tapi rasa sayang Mbah Menir kepadaku hampir sama seperti ibu. Aku rindu ibu. Tiba-tiba Mbah Menir beranjak dari bangkunya. “Tunggu sebentar le, ada yang ingin simbah tunjukan padamu!” Mbah Menir masuk ke kamarnya dan segera keluar dengan membawa sebuah radio yang kelihatannya sudah tua. Mbah Menir tersenyum dan memasukkan sebuah kaset ke dalam radio tua itu. Baru kali ini aku mengerti, ternyata radio tua itu juga bisa dijadikan pemutar kaset. Mbah Menir memutar sebuah lagu keroncong. Aku tak mengerti isi lagu itu. Tapi iramanya mendayu-dayu mengungkap kejayaan tempo dulu. Ku pegang radio itu dan menilik gerakan memutar di dalamnya. Penasaran aku dibuatnya. Mbah Menir berkata padaku, “Ini adalah lagu kenangan ibumu le, dahulu ibumu suka sekali memutar lagu ini.”

34 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Kenapa ibu suka lagu ini mbah?” tanyaku penasaran. “Ini lagu masa muda ibumu dahulu, saat ibumu jatuh cinta pada ayahmu.” jelas Mbah Menir seraya tersenyum. “Jatuh cinta mbah? Apa itu mbah?” “Jatuh cinta itu, apa ya? Emmm kata anak muda jaman sekarang, jatuh cinta itu lope-lope.” jawabnya bercanda. “Lope-lope itu apa mbah?” tanyaku semakin penasaran. “Lope-lope itu ya orang yang suka pada lawan jenisnya.” Mbah Menir menjelaskan. Aku semakin tak mengerti. “Bono suka bermain dengan Ara, berarti Bono juga lopelope pada Ara ya mbah?” kataku dengan mata berbinar. Seketika Mbah Menir terdiam, menghentikan kunyahan nasi di mulutnya, sadar kalau aku belum mengerti betul tentang jatuh cinta. “Sudah, selesaikan makanmu dulu!” perintah Mbah Menir gugup menghindari pertanyaan lainnya yang lebih jauh. “Tapi simbah belum menjawab pertanyaan Bono.” kataku bersikeras.

35 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Iya nanti simbah jawab, habiskan nasimu dulu!” katanya. Aku makan dengan lahapnya, sangat jarang aku menikmati makanan selezat ini. Selain Mbah Menir, tidak ada tetangga yang sebaik dia. “Sudah selesai mbah. Biar Bono cuci piringnya.” “Ehhh, sudah tidak usah. Biar simbah saja! Hari sudah mulai petang, sebaiknya kamu pulang dan bawa kerang ini untuk lauk makan di rumah.” kata Mbah Menir seraya menyodorkan rantang berisi masakan kerang laut. “Terima kasih mbah.” kataku senang. “Tapi simbah tadi sudah janji, selesai makan simbah mau memberitahu apa Bono sudah lope-lope?” imbuhku masih penasaran. “Bono, lihat matahari sudah mau hilang dari langit. Kamu mau saat pulang nanti bertemu wewe gombel?” Mbah Menir menakutiku. “Ahhh tidak mbah.” aku merinding ketakutan.

36 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Ya sudah, cepatlah pulang. Bawa rantang itu untuk makan malam dengan ayahmu!” perintah Mbah Menir. Aku pun bergegas pulang sebelum matahari terbenam. “Iya mbah, Bono pulang dulu ya mbah? Assalamualaikum.“ “Wa’alaikumsalam putu lanang.” jawab Mbah Menir seraya tersenyum dan melambaikan tangan. Sesekali ku lihat isi rantang itu selama perjalanan pulang. Ku pikir ayah pasti akan senang. Karena malam ini tidak lagi makan makanan dengan bumbu garam saja. Dalam perasaan senang itu aku masih penasaran, jatuh cinta itu seperti apa? Suatu saat nanti Mbah Menir harus bertanggung jawab menghapus rasa penasaranku. Tak mungkin ia tak tahu, hanya Mbah Menir yang bisa memberiku jawaban karena aku tak berani bertanya pada ayah tentang jatuh cinta atau “lope-lope”.

37 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

DOA UNTUK IBU

“Allahu akbar..Allahu akbar...” Suara adzan memecah keheningan malam diiringi sinar mentari yang sayup-sayup kemerahan muncul dari arah timur. Aku terbangun dari mimpiku, ku seka mata yang masih enggan untuk ku buka. “Ah lagi-lagi ayah belum pulang.” Ku lihat sayur kerang yang ku sisakan untuk ayah semalam masih saja utuh. Aku bergegas mengambil air wudhu dan sarung usangku yang ku gantung pada paku yang menancap di tiang kayu rumahku. Aku berjalan terhuyung menuju surau kecil di kampungku. Aku mulai sholat berjamaah dengan khusyuk, sedikit menguap mungkin masih wajar untuk anak seusiaku. Seperti biasa aku berdoa untuk ayah dan ibu. Selepas sholat shubuh aku duduk di dekat pantai menunggu ayah pulang.

38 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Boncel! Mana kucing sialanmu itu!” suara menggelegar mengalahkan deru ombak. Tiba-tiba ku lihat dari arah belakang Mak Nasib mengacungkan gagang sapunya ke arahku, ia terlihat murka. “Aku tak tahu mak. Ada apa?” aku ketakutan. “Lagi-lagi ia mencuri ikan asinku. Dasar kucing kudisan!” “Awas kalau aku lihat dia, ku patahkan tulang punggungnya dengan sapu ini!” Mak Nasib terengah-engah. Aku hanya bergeming tak berani membantah. “Hei, mau kemana kau bocah?” Tanpa

perduli

aku

berlari

mencari

Doreng

dan

meninggalkan Mak Nasib yang masih jengkel. Berjam-jam ku telusuri sudut-sudut kampung namun aku tak menemukannya. Aku menuju rumah dan ku dapati Doreng terbujur di dekat kaki meja dengan memar di kepala. Aku berjongkok di dekat Doreng yang terkulai lemah dan merintih. Ku elus tengkuknya penuh

39 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

kasih sayang, ia pun membalasnya dengan menjilati tanganku seakan mengerti siapa empunya. “Kasihan sekali kau Reng, tunggu biar ku ambilkan air dan kain untuk menyeka memarmu.” kataku sedih. Ku petal kepalanya dengan kain basah. Lagi-lagi ia hanya merintih. Aku menatapnya iba. “Kamu jangan nakal lagi ya Reng? Sungguh biadab yang melukaimu. Biar saja, kita doakan saja tangannya pengkor sebelah.” gerutuku kesal. “Jangan sembarangan kalau bicara!” Tiba-tiba bulu kudukku meruap, sosok tinggi besar berdiri di belakangku. Perlahan ku palingkan wajah, “Ayah.” “Doreng kenapa le?” kata ayah dengan peluh yang mengucur bagai hujan barat. “Bono tak tahu yah, mungkin dipukul Mak Nasib. Tadi Bono bertemu Mak Nasib yang jengkel karena ikan asinnya dicuri Doreng lagi.” jelasku.

40 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Lain kali, jaga dan beri makan kucingmu dengan baik. Jadi, ia tidak mencuri ikan asin lagi.” kata ayah bijak. Aku hanya mengangguk. “Le, goreng beberapa ikan yang ayah dapat, sisakan sirip ekornya untuk Doreng!” perintah ayah seraya menyodorkan keranjang bambu berisi ikan. Aku segera mengambil dua ikan yang masih segar dan menggorengnya dengan bumbu garam. Ku sajikan ikan yang sudah matang ke hadapan ayah yang masih mengibas handuknya untuk menghilangkan panas tubuh. “Ini sayur dari siapa le?” tanya ayah seraya mencium rantang di atas meja. “Oh itu dari Mbah Menir, yah. Kemarin Bono membantu Mbah Menir mencari kerang, lalu Mbah Menir memberikan itu untuk kita. Tapi semalam ayah tidak pulang, jadi tidak habis, yah.” jelasku.

41 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Oh begitu, iya semalam ayah menginap di gubuk dekat pantai dengan Mas Ikin membetulkan jaring. Sepertinya belum bau, ayo kita makan saja le!” kata ayah. “Iya, yah. Kita habiskan saja, nanti mubazir.” kataku seraya menyendokkan nasi dari Mbah Menir sisa tadi malam untuk ayah. Ayah menahan tanganku, “Nasi itu buat kamu saja, ayah makan dengan singkong rebus sudah cukup.” Aku menurut. “Ayah, besok Bono ikut mencari ikan ya?”pintaku. “Meh ngopo?” kata ayah seraya mencuil ikan dan memakannya dengan singkong rebus. “Bono ingin membantu ayah bekerja. Bono bosan di rumah.” pintaku semakin menggebu. “Ndak usah Bono, kamu masih 12 tahun. Tunggu hingga kamu berumur 17 atau 19 tahun.” larang ayah. “Tapi Bono sudah cukup berani melawan ganasnya ombak laut, yah. Bono selalu jadi kapten nahkoda saat bermain dengan Ipung dan Ara.” kataku bersikeras.

42 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Kamu pikir melaut itu seperti bermain, le?” kata ayah. “Kenapa sih, ayah selalu saja melarang Bono ikut ayah melaut!” kataku ketus. “Sudah diam! Makan saja ikannya, ra usah nglawan!” kata ayah meradang. Aku tersentak, kecewa dan masuk kamarku. Ku kunci pintu rapat-rapat dengan gerendel paku. Aku tahu ayah lelah, jadi emosinya cepat naik. Tapi tidak perlu membentakku seperti itu. Aku ingin membantu ayah bekerja. Aku kasihan pada ayah, meski kondisi fisiknya sudah mulai sakit-sakitan namun ia paksakan untuk bekerja. Aku duduk di lantai menghadap jendela. Ku lihat foto Ir. Soekarno idola ayahku tertempel di dinding kayu dekat jendela. Foto itu sudah memudar, namun ayah tetap menyimpannya. Ialah sosok yang jadi panutan ayah mendidik anaknya. Keras namun penyayang. Ayah memang sudah tak mampu menyekolahkanku. Namun, ia bisa memberi pelajaran hidup yang berharga.

43 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Bagaimana dapat bertahan hidup dengan tidak menyusahkan orang lain. Ayah juga sangat telaten mengajariku membaca dan menulis huruf Arab. Kini aku bisa khatam Al-Qur’an juga karena jasa ayah. Tinggal di kampung yang tertutup kokohnya Pulau Nusakambangan memang tak mudah. Harus benar-benar berjuang mencari sesuap nasi. Wajar saja, jarak kampung ke kota sangat jauh. Apalagi jika harus melewati jalan darat, belum sampai di kota uang kami sudah habis untuk menumpang kendaraan umum. Hanya singkong yang mampu menjadi pengganti nasi. Tapi aku tetap bersyukur, karena bukan nasi kering yang ku telan dan menyumbat rasa lapar di perutku. Kampungku berada di balik Pulau Nusakambangan. Pulau penjara tempat penjahat kelas kakap pernah mendekam. Pulau dengan berbagai keseraman yang didengungkan, padahal kenyataannya bertolak belakang. Pulau Nusakambangan sangat eksotis. Aku sering menghabiskan akhir pekan di pasir putihnya

44 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

yang berkilauan bak pecahan permata. Kata ayah, dahulu kampungku adalah lautan. Kemudian tanah yang mengendap berubah jadi daratan. Daratan itu sering disinggahi nelayan untuk

beristirahat,

hingga

akhirnya

nelayan-nelayan

itu

membangun sebuah rumah dan jadilah kampungku sekarang. “Tok tok tok” Ayah mengetuk pintu dan memanggilku. “Bono. Keluar, le! Ayah ingin bicara denganmu.” Aku diam, tak menyahut sebagai protes atas sikap ayah tadi. “Le, ayah mau bicara. Cepat keluar!” kata ayah dengan nada meninggi. Dengan wajah masygul aku keluar dan duduk di bangku kayu bersama ayah. Ayah menatapku tajam. Aku takut membalas tatapannya. Aku hanya menunduk. “Kamu tahu kenapa ayah melarangmu melaut saat ini?” tanya ayah menggenggam pundakku. Aku hanya menggelengkan kepala.

45 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Ingat peristiwa saat ibumu meninggal?” tanya ayah, binar matanya mulai meredup. Aku palingkan pandangan ke arah ayah dan aku tertegun memandang mata ayah. “Saat itu ibumu tenggelam karena perahu ayah tersapu ombak. Untungnya saat itu ayah berhasil meraih sebilah kayu yang melintas. Sementara ibumu....” ayah terdiam, bibirnya bergetar hebat dan air matanya mulai menetes. Untuk kedua kalinya setelah pemakaman ibu, ku lihat ayah menangis. Sosok keras dengan tubuh tinggi besar menangis di hadapanku. Rasa cintanya pada ibu sangat luar biasa. Aku memeluk ayah dan menahan air mataku dengan handuk yang tergantung di pundaknya. “Bono, kamu..kangen ibumu le?” tanya ayah lirih dengan nada terputus-putus. Aku mengangguk menahan tangis dengan bibirku. “Ayah juga kangen ibumu.” tambah ayah. “Kita ke kuburan ibu saja, yah.” ajakku.

46 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Kamu mau ayah ajak ke sana, le?”tanya ayah seraya menyeka air mataku. Aku mengangguk tak sabar. Rasa rindu membuat ayah membawaku ke kuburan tak berpagar dekat rawa tempat ibu dimakamkan. Sore, hari itu juga. Batu nisannya hanya terlihat seujung kuku didesak bergumpal-gumpal ilalang. Aku melihatnya miris, apakah ibu nyaman dengan tempat peristirahatan terakhir yang buruk seperti ini? Aku saja gerah melihatnya. Ku ayunkan clurit menebas ilalang kurang ajar yang mengotori kuburan ibuku. Seandainya aku bisa kesini setiap hari, pasti kuburan ibu akan terlihat layak. Sayangnya, terlalu jauh dari rumah. Harus menggunakan perahu untuk menyeberang ke area makam. Sementara aku pun tak bisa menunggangi sepeda onthel milik ayah untuk menuju dermaga. Ayah mengusap nama ibu dengan kain basah. Pandangannya nanar seakan-akan ayah ingin memeluk ibu. Aku melihatnya dan mendekati ayah. Ayah tersadar, melihatku dan mengusap rambutku.

47 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Bono, sudah. Sekarang doakan ibumu!” perintah ayah seraya memeluk pundakku. Hatiku berdebar, inikah rasa cinta ayah sebenarnya? Merinding. Sesaat aku seperti merasakan kehadiran ibu di sisi kananku sementara ayah memeluk pundak dari sisi kiriku. “Apa yang kamu tunggu? Ndang doakan ibumu!” perintah ayah mengagetkanku. “I..iya, yah” “Jangan lupa baca basmallah, nanti ayah amin-kan.” kata ayah mengingatkan. Aku bersiap mengambil sikap berdoa. Sebelumnya ku sentuh terlebih dahulu nisan ibu tepat pada namanya dengan tangan kananku. Dalam hati aku berkata, “ibu aku rindu.” Kemudian aku menengadahkan kedua tangan dan segera berdoa. “Ya Allah. Tempatkan ibuku dalam Surga ‘Adn-Mu. Dia adalah mujahid. Mati demi mencukupi kehidupan anaknya. Berjuang

di

jalan-Mu

menyehatkan

anaknya.

mendapatkan Entah

upah

dengan

apa

halal aku

untuk bisa

48 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

membalasnya, selain memberinya lantunan doa yang dapat membangunkannya dalam keadaan suci di hari akhir nanti. Sungguh aku tak marah pada-Mu yang telah menjemput ibuku saat aku masih sangat membutuhkannya. Justru dengan demikian aku dapat selalu mendoakannya. Mungkin aku akan jadi anak yang lalai jika aku masih dimanja lembut telapak tangan ibuku. Seperti teman-teman yang berani menentang ibunya, membuatnya menangis dan sakit hati. Sungguh aku tak ingin seperti mereka. Aku lebih baik mencium kaki ibuku yang berlumpur daripada harus membuatnya menangis dan sakit hati. Muliakanlah ibuku Ya Allah, agar aku dapat bertemu dengannya dan ia menyambutku dengan wangi minyak kasturi dari Surga. Amiin”

49 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

RAIBNYA SI DORENG

Suatu sore, saat aku sedang asyik melipat kertas yang ku sobek dari sebuah buku menjadi pesawat terbang mainan, ku lihat Doreng melintas beberapa kali di depan pintu kamarku. Heran, aku keluarkan kepalaku dari balik tiang pintu kamarku. Doreng melihatku dan menatapku tak biasa. Ku dekati ia, berjongkok dan menyuruhnya tidur berkali-kali, ku elus kepala hingga tengkuknya agar ia tenang. Namun, ketika aku berhenti mengelus, ia kembali beranjak dan memandangku seakan ada yang ingin ia sampaikan. “Kamu mau makan?” tanyaku sedikit bingung. Sesaat sebelum berdiri mengambil makanan untuk Doreng, ku lihat makanannya masih utuh hanya saja sedikit berantakan tidak pada posisi saat aku menaruhnya. Tak mengerti apa yang Doreng mau, ku tinggalkan saja ia. Aku kembali ke kamarku dan

50 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

memainkan pesawat terbang kertas yang baru ku buat. Sejenak ku lupakan si Doreng, bersenang-senang memainkan pesawat dari kertas yang terbang tinggi dan jatuh menukik tajam. Ku terbangkan berulang-ulang pesawat mainanku dan terbang

keluar

melalui

pintu

kamar.

Aku

berlari

menghampirinya, saat akan ku ambil, aku teringat pada Doreng. Dia sudah tidak ada. Aku pun melupakan pesawat mainanku, ku cari doreng di bawah kursi dan meja, di dapur, kemudian di sekitar rumah tapi hasilnya nihil, ia tak terlihat bahkan gerak geriknya. Ku panggil namanya, “Doreng..Reng..Pus..Pus..Pus..Pus.” Ia pun tak menyahut. Hatiku mulai hancur dibuatnya. Aku coba mencarinya di jalanan desa namun Doreng tetap tidak ada. Aku putuskan untuk mengajak Ipung dan Ara ikut mencarinya. Aku datangi rumah Ipung dan memanggilnya, “Ipung..Ipung.” “Iya Bon, ada apa?” katanya dari dalam rumah.

51 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Kau sedang apa? Bantu aku mencari Doreng yuk!” kataku terlihat panik. “Hanya membantu ibu menata ikan asin. Doreng kemana?” katanya heran. “Ahhh mana ku tahu, dia pergi tapi ini tidak seperti biasanya. Ayo kamu bisa bantu tidak?” kataku tergesa-gesa. “Sebentar, aku pamit dulu pada ibu.” katanya seraya berlari menuju dapur kemudian ia kembali dengan menenteng sandal japitnya. “Ayo kita cari!” katanya. “Kita ke rumah Ara dulu, lebih banyak yang mencari lebih baik.” kataku dengan langkah cepat. Ipung mengikuti langkahku. Tak lama kami sampai di rumah Ara, ku lihat ia sedang menyirami tanaman di depan rumahnya. “Araa...” teriakku dari kejauhan, ia menoleh ke arahku. “Kamu bisa bantu aku?” kataku. “Bantu apa Bon? Aku sedang menyirami tanaman ini.” katanya seraya menuangkan air dari gayungnya.

52 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Bantu aku cari Doreng, kalau sudah ketemu nanti kami bantu menyirami tanamanmu.” kataku seraya menarik gayung yang digenggam Ara. “Ada apa sih?” kata Ara penasaran. “Sudah nanti ku jelaskan, ayo bantu cari dulu!” kataku seraya menarik tangan Ara, ia terlihat sempoyongan. “Aduhh sabar dong.” wajahnya cemberut. Kami bertiga pergi mencari Doreng hingga ke arah pantai. Di pantai aku bertemu Mas Ikin, teman ayahku melaut. Ia lebih muda dari ayahku. “Mas, lihat Doreng?” tanyaku. “Enggak Bon, Doreng hilang?” tanyanya. “Iya mas, enggak tahu pergi kemana.” jawabku panik. “Nanti

juga

pulang

sendiri

Bon.”

kata

Mas

Ikin

menenangkan. “Kali ini Bono rasa berbeda mas, dia tak pernah jauh dari rumah, kalau pun jauh, Bono panggil pasti dia mendekat.”

53 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

bibirku mulai melengkung sedih, khawatir pada Doreng. Melihatku yang sedang tak baik, ayah mendekat. “Ono opo le?” tanya ayah. Aku berlari memeluk pinggul ayah, “Doreng hilang yah.” Ayah menghela nafas, “Sudah, tunggu saja di rumah. Kalau belum juga kembali, besok kita cari bersama.” kata ayah ikut menenangkan. “Ayo pulang, hari sudah semakin petang. Ipung dan Ara juga pulang ya?” ajak ayah. Mereka mengangguk. Ayah mengantar Ipung dan Ara terlebih dahulu. Kemudian aku pun pulang bersama ayah, sesekali pandanganku fokus melihat ke arah celah-celah semak belukar yang ku lewati, berharap Doreng terlihat. Sore berganti malam, biasanya aku tengah asyik bercanda dengan Doreng. Tapi malam ini berbeda, hanya suara jangkrik yang bergiliran menggelitik telingaku. Ah, aku tak sabar menanti

54 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

esok pagi, aku ingin matahari segera terbit. Kesepian, ku dekati ayah yang sedang membetulkan jaring. “Yah, besok mau cari Doreng kemana?” tanyaku. “Di sekitar kampung saja, kalau tidak ketemu ya di kampung sebelah.” kata ayah yakin. “Kalau tidak ketemu juga yah?” tanyaku memastikan. “Ya doakan saja ia masih hidup.” jawab ayah seraya memandangku. “Kalau Doreng sudah mati yah?” tanyaku lugu. “Ya doakan saja masuk surga.” jawab ayah setengah tersenyum. “Iya yah, tapi kalo masuk neraka bagaimana yah?” aku semakin mempersulit. Ayah mulai menggaruk kepalanya, “Emmm, kalau masuk neraka ya berarti sekarang Doreng sudah gosong.” canda ayah kemudian tertawa. “Sudah sana, masuk! Di luar dingin.” perintah ayah.

55 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Aku masuk ke dalam dengan sedikit menggerutu, ayah tak serius menjawab pertanyaan terakhirku. Ku raih pesawat mainanku yang tergeletak di atas dipan kemudian ku terbangkan sesekali. Pandanganku tertuju pada langit-langit rumah yang dipenuhi sarang laba-laba. Berkali-kali ku pahami lagi, ada apa dengan Doreng hingga ia tak ku temukan lagi. Otakku mulai dipenuhi dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana dan mengapa. Pertanyaan yang berjejal di otakku menguras energi dan seketika aku tertidur. Pagi-pagi sekali setelah selesai sholat shubuh, aku menarik tangan ayah untuk menepati janjinya mencari Doreng. “Ayah, ayo kita cari Doreng!” aku tak sabar. “Iya ayo, sabar to le.” kata ayah seraya meraih topinya dari atas meja. Aku dan ayah mulai mencarinya, menelusuri sudut-sudut desa hingga kami lelah. Aku hampir putus asa karena tak ada tanda-tanda Doreng akan ku temukan.

56 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Sudah kita pulang saja, le. Tunggu saja dia pulang sendiri. Doreng itu kan kucing yang pintar.” hibur ayah. Aku hanya mengangguk. Sesampainya di rumah aku duduk di kursi kayu dekat meja makan. Wajahku terlihat muram, mengetahui perihal yang sedang dialami anaknya Ayah berkata, “Sudahlah, pasrahkan saja.” Namun, aku tetap saja tak rela. Hampir tiga tahun bersama tak bisa dianggap sebentar untuk begitu saja melupakannya. Seakan aku sudah terikat secara batin dengan Doreng. Ibu yang menemukannya di pinggir jalan kemudian memberikannya padaku. Ku namai ia Doreng karena bulunya memiliki campuran warna pirang, hitam dan putih. Dulu ibu dan aku senang bercanda dengannya. Ia sangat suka memainkan bola dan bertingkah lucu. Doreng adalah kucing betina yang penurut, tidak seperti kebanyakan kucing kampung yang cenderung bertindak agresif. Kalau pun ia mencuri ikan asin yang sedang dijemur, itu karena aku lupa memberinya makan.

57 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Setelah ibu meninggal, Doreng satu-satunya teman bermainku di rumah. Saat aku bermain dengannya, seakan-akan ibu turut hadir menemaniku. Kini semua tinggal kenangan, Doreng tidak juga ku temukan. Aku sedih. Setiap memikirkan Doreng aku selalu mengingat betapa manjanya dia dulu. Betapa cerdasnya dan betapa khas dengkurannya saat ia tidur. Aku masih ingat suaranya ketika ku panggil untuk makan, "meonngg meoonggg", begitu juga setiap kali aku mengelus kepalanya. Belum lagi tingkah lucunya saat menarik-narik tali jaring yang terkadang membuat ayah marah besar. Aku mengingatnya dengan baik. Ia sudah seperti keluarga di rumah ini. Kini aku harus percaya Doreng ada di tempat yang baik sekarang. Kucing manis itu pasti sedang bahagia entah dimana. Sedikit ada penyesalan yang terlintas, berharap bisa memutar waktu. Andai saja waktu itu aku tak sibuk dengan pesawat

mainanku

dan

menggendong

Doreng

untuk

58 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

menenangkannya. Mungkin saat ini Doreng masih ada dan bermain bersamaku. Aku merindukan Doreng, mungkin Doreng juga merindukanku kalau ia masih hidup. Perasaan seperti ini terulang kembali, sama seperti saat aku kehilangan ibu. Aku sangat sedih, menangis dan tak bisa ku katakan bahwa aku baikbaik saja. Setiap hal yang terjadi pasti ada dampaknya dalam hidupku selanjutnya. Ku pastikan setelah kejadian ini, aku akan benar-benar sendiri tanpa Doreng. Aku coba menerima ini sebagai serentetan ujian yang Allah berikan padaku. Allah sudah mengatur semua ini, bukan untuk melemahkanku tapi untuk menguatkanku. La haula wala quwwata illa billah.

59 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

AMPUN, AYAH

Sebulan setelah Doreng menghilang, hatiku masih saja gundah dibuatnya. Beruntung aku masih memiliki teman seperti Ipung dan Ara. Aku hanya mampu bermain-main dengan mereka di tepian pantai. Di sudut yang lain, ayah bersama nelayan lainnya sedang sibuk membetulkan jaring. Ku ambil ranting kering tak jauh dariku. Kemudian ku gambar ayah, ibu, aku dan tak lupa Doreng dengan ikan asin kesukaannya. Ipung dan Ara berjongkok mengamati gambarku. Agar tak tersapu ombak, ku beri batu-batu mengitari gambar yang ku buat. Ternyata batu yang ku temukan tak cukup kuat menahan ombak. Ku putuskan mencari batu yang lebih besar sedikit lebih jauh dari tempat aku menggambar. “Ara tolong jaga gambarku dulu ya! Aku dan Ipung mau cari batu yang lebih besar!” kataku.

60 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Iya, aku jaga. Tapi jangan lama-lama ombaknya cukup besar.” kata Ara khawatir. “Ayo Pung. Kamu cari di sebelah sana, aku di sana! Cari yang seukuran kepalan tangan!” perintahku. Ipung mengangguk tanda ia telah mengerti. Ku ambil satu persatu dan ku kumpulkan ke dalam bagian depan kausku yang ku bentuk menjadi semacam wadah. Cukup lama aku mencari batu-batu itu, setelah ku pikir cukup aku kembali ke tempat dimana aku menggambar. “Ipung, sudah belum?” aku berteriak. “Ya sudah cukup, ini aku dapat banyak.” kata Ipung sambil menunjukkan kantung kresek berisi batu-batu yang cukup besar. “Dapat kantung kresek darimana Pung?” “Itu ada yang hanyut, ku lihat masih bagus jadi aku ambil.” “Cerdas kamu Pung!” pujiku buat Ipung tertawa bangga. “Siapa dulu? I.P.U.N.G gitu lho.” katanya sombong.

61 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Haduh. Baru dipuji sedikit, sudah lebar hidungmu, Pung. Ayo cepat kita kembali ke tempat kita menggambar tadi.” kataku. “Pasti wajah Ara sudah tak berbentuk karena bosan menunggu kita.” tambah Ipung. Kami tertawa. Kami segera kembali ke tempat kami menggambar. Dari kejauhan aku melihat ada yang aneh dengan gambar yang ku buat tadi. Aku mendekat dan berdiri tepat dimana aku menggambar. Alangkah terkejutnya ketika ku lihat gambarku sudah hancur porak poranda. Bukan karena ombak, ku lihat ada bekas sapuan kaki. Ara juga terduduk menangis. “Ara, siapa yang melakukan ini?” kataku kesal. Ara menunjuk ke suatu arah. Mataku mulai mencari pelakunya searah telunjuk Ara mengarah. Tak jauh ku lihat Aceng dan Munir membawa ranting yang ku gunakan untuk menggambar tadi. Sepertinya aku tahu siapa pelakunya. “Pung, kamu di sini saja. Jaga Ara!” kataku dongkol.

62 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Iya Bon. Kamu mau kemana?” katanya seraya membantu Ara berdiri. “Sudah diam saja di sini!” teriakku spontan. Aku berlari ke arah Aceng dan Munir kemudian berteriak, “woooooy!”. Mereka tersentak dan melihatku datang dengan wajah dongkol. Aku bertanya pada mereka, “Kalian yang menghancurkan gambar yang ku buat di sebelah sana?” “Kalau

iya

memang

kenapa?”

kata

Aceng

seraya

mematahkan ranting yang ku gunakan menggambar tadi. Aku hanya terdiam menahan kesal, tanganku mulai mengepal. Melihat reaksiku, Aceng menantang, “Berani? Ayo pukul!”. Aceng mendorongku hingga aku jatuh terduduk. Aku pikir walau badan Aceng lebih besar aku tidaklah takut, yang jadi masalah adalah ia bersama Munir, aku kalah jumlah. Mengajak Ipung membantuku berkelahi tak mungkin, ia penakut. Dengan ayam saja ia tak berani, apalagi harus menghadapi dua orang ini.

63 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Kenapa diam saja? Takut?” bentak Aceng sok jagoan. Ingin sekali aku menghantam mulutnya, namun lagi-lagi nasehat ayah menahanku untuk bertindak brutal. “Ibumu sudah mati! Doreng juga sudah hilang mungkin dia juga mati sama seperti ibumu! Buat apa kamu gambar?” Aceng semakin menjadi-jadi. Kali ini sepertinya ia tak bisa ku biarkan, ku genggam pasir dan melemparkannya ke arah Aceng. “Ahhhh…Boncel sialan!!” Tak terima Aceng mencoba memukulku. Bogemnya tepat mengenai pelipisku. Segera aku membalasnya, ku hantamkan bogemku ke arah dagunya. Mantap, ia terhuyung. Akhirnya berkelahilah kami, Aceng tertinju beberapa kali kemudian meminta bantuan Munir. “Nir, bantu! Jangan diam saja! Kampret!” kata Aceng. Munir hendak menangkapku dari belakang tapi terkena tendanganku. Tendanganku tepat masuk ke bagian dadanya. Munir menahan nafas kesakitan. Ku lakukan tendangan yang

64 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

sama pada Aceng, namun nahas usahaku gagal. Aceng berhasil menangkap kaki kananku dan menariknya hingga aku jatuh tersungkur. Seketika Munir menggenggam kaki kiriku. Bersamasama mereka mengarakku hingga siku tanganku terluka terkena pecahan cangkang kerang. Mas Ikin yang kebetulan melintas melihat kejadian itu. Ia segera memberitahu ayahku, ”Mas, anakmu berkelahi dengan Aceng dan Munir.” “Owalah, dimana mereka?” tanya ayah naik pitam. “Di sudut pantai sebelah sana, mas.” kata Mas Ikin seraya menunjuk ke suatu arah. “Ayo kita ke sana, Kin.” ajak ayah. Ayah dan Mas Ikin mendekat. “Wooy, bubar!” teriak Mas Ikin dari kejauhan. Melihat ayahku datang, Aceng dan Munir lari ketakutan.

65 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Awas kalau ketemu, aku hajar kamu Cel!” kata Aceng masih bernapsu untuk berkelahi. Aku pun lari ketakutan, aku takut ayah akan memarahiku. “Ipung, Ara cepat kalian pulang saja!” teriakku seraya berlari menjauhi ayah dan Mas Ikin. Aku menuju rumah Mbah Menir, berharap perlindungan di sana. Sesampainya di rumah Mbah Menir, “Mbah..Mbah Menir, ini Bono mbah. Assalamualaikum.” kataku memanggil Mbah Menir dari luar rumah. Tak lama Mbah Menir keluar dengan muka terkaget-kaget, “Wa’alaikumsalam. Ealah putu lanang. Kamu kenapa kotor seperti itu? Tanganmu juga terluka?” “Tadi Bono berkelahi dengan Aceng dan Munir mbah. Mereka mengejek Bono mbah. Bono tak tahan lagi.” jelasku. “Owalah Bono..Bono..kamu ini rajin sholat, rajin ngaji. Koq yo sampai berkelahi seperti itu?” tanya Mbah Menir iba melihatku. “Nanti ayahmu bisa marah.” tambahnya.

66 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Iya mbah, Bono khilaf. Bono takut ayah marah.” kataku dengan suara lirih. “Ya sudah, lepas bajumu. Biar simbah mandikan, lalu mbah obati lukamu.” kata Mbah Menir seraya membuka kausku. Mbah Menir memandikanku. Setelah mandi aku tidak boleh pergi dulu oleh Mbah Menir. Aku hanya bermain sendirian di rumah Mbah Menir, meski pintu pagar terbuka aku tidak berani keluar takut durhaka kepada orang yang lebih tua. Aku duduk dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, walau sebenarnya aku berpikir kalau bertemu Aceng lagi, aku ingin sekali memukul perutnya sampai ia terjatuh dan muntah darah. “Sini le, mana sikunya?” kata Mbah Menir dari arah belakang. Mbah Menir mengobatiku dengan obat merah, pedih sekali rasanya. “Sakit le?” tanya Mbah Menir. Aku hanya mengangguk dengan mata terpejam. Disuruhnya aku duduk di beranda rumahnya agar obat merahnya cepat kering oleh angin. Aku

67 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

meniup-niup lukaku menghilangkan rasa pedih yang masih menggelayut di sikuku. Sesaat kemudian aku terpekur menyesali perbuatanku tadi. “Andai saja aku bisa menahan emosiku, pasti tidak begini kejadiannya. Tapi mereka pantas mendapatkannya, paling tidak mereka tahu bahwa aku bukanlah pengecut.” Ku lihat Mbah Menir sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya, jadi aku tak mau mengganggunya. Aku hanya memandang ke sekeliling rumah Mbah Menir, berharap ayah tidak menyusulku ke sini. Namun tiba-tiba dari kejauhan ku dengar suara yang ku kenal memanggilku, “Bono..Bono..” itu suara ayah. Bergegas aku menghampiri Mbah Menir, ketakutan. “Mbah, ayah datang. Bono takut.” kataku bersembunyi di balik punggung Mbah Menir yang sedang berjongkok mencuci piring. “Sudah, kamu di sini saja dulu. Jangan takut, biar simbah yang temui ayahmu.” kata Mbah Menir.

68 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Mbah Menir menuju ke teras rumah dan mempersilahkan ayah masuk. “Bono di sini mbah?” tanya ayahku. “Iya, tapi..” belum selesai Mbah Menir bicara ayah hendak menuju dapur, dengan cepat Mbah Menir menahannya. “Ehhh tunggu dulu, duduk dulu!” kata Mbah Menir lembut. Aku tak berani keluar, aku hanya mengintip dari balik tirai yang menggantung di pintu dapur Mbah Menir. “Sudah, istigfar saja dulu. Tenangkan dirimu, baru aku perbolehkan kamu bertemu anakmu.” nasehat Mbah Menir kepada ayah. “Dasar anak nakal mbah, sudah diberi tahu jangan berkelahi. Wani-wanine nglanggar perintahku mbah.” kata ayah marah. “Ehhh namanya juga anak-anak. Lagi pula Bono seperti itu karena temannya yang mendahului. Dia sakit hati karena ejekan temannya. Tapi ra usah kuatir, tadi simbah sudah memberi tahu

69 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Bono, mana yang benar, mana yang salah.” kata Mbah Menir bijak. “Sudah, simbah tak perlu ikut campur. Itu sudah kewajiban dan tanggung jawabku sebagai ayahnya.” kata ayah seraya berdiri dan menerobos masuk ke dalam dapur. Ayah mendapatiku tersudut diantara rak dan meja makan. “Heh

bocah

sontoloyo.

Ayo

pulang!”

suara

ayah

menggelegar. Ayah menarik tanganku. “Sabar Wan, dia masih kecil. Dia anakmu. Eling..eling.” Mbah Menir berusaha menahan, namun tubuh rentanya tak kuat menahan ayah yang berbadan kekar. Mbah Menir hanya menangisiku. Ayah semakin kesal karena aku coba menahan tarikan ayah. “Heh wani koe? Meh dadi preman? Iyo? Hah?” kata ayah semakin murka. Ayah yang sudah kehilangan kesabaran mengambil sebatang ranting dari pohon di depan rumah Mbah

70 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Menir dan terus dipukulkannya berkali-kali ke punggungku. Aku hanya bisa menangis kesakitan, pedih sekaligus ketakutan. “Ampun yah..ampun ayah..” kataku kesakitan, namun ayah tak menghiraukannya dan terus memukulku berkali-kali. Tetangga yang melihat kegaduhan itu hanya terbengong, tidak tahu harus berbuat apa. Ayah cukup lama memukul-mukul punggungku dengan ranting. Sakit sekali. Ku rasakan darah mulai menetes dari kulitku yang terkelupas. “Sudah Wan, sudah! Kasihan Bono.” kata Mbah Menir menangis. Ayah pun menghentikan pukulannya, merasa puas telah menghukumku dengan sadis. “Putuku lanang. Kasihan sekali kamu le.” Mbah Menir segera menggendongku masuk ke dalam rumah, sementara ayah hanya terdiam mulai menyadari ia keliru. “Aduhhh, sakit mbah. Punggungku.” aku mengeluh. Mbah Menir membuka bajuku dan terperanjat melihat luka-luka di punggungku. Aku menangis kesakitan. Sambil menyiram lukaku

71 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

dengan air, Mbah Menir ikut menangis. Aku menjerit-jerit menahan pedih saat luka-lukaku terkena air. “Mbah sudah mbah. Sakit. Pedih.” Belum sembuh luka di sikuku, muncul lagi luka-luka di punggungku. Rasanya hari itu aku benar-benar sedang celaka. Mbah Menir mengobati luka di punggungku dengan obat merah dan membalutnya dengan kain kasa. “Auw mbah. Sakit sekali. Rasanya seperti ayah masih saja memukuli Bono mbah.” kataku. “Sudah, malam ini kamu tidur di sini saja.” pinta Mbah Menir. Aku melihat ke arah ayah, yang terduduk seakan-akan menyesali perbuatannya. Mbah Menir melihat gerak gerikku yang meminta persetujuan ayah. “Malam ini Bono tidur di rumahku saja.” kata Mbah Menir pada ayah. Ayah melihat Mbah Menir dan mengangguk. Ayah sengaja membiarkanku tidur di rumah Mbah Menir. Mungkin

72 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

dalam hatinya muncul perasaan tak tega melihat luka-luka yang aku alami karena perbuatannya. Tak lama ayah berpamitan pulang, ia terlihat lesu hingga kata maaf lupa ia utarakan. Langkahnya sangat berat, aku khawatir pada ayah. “Bono, istirahat saja di kamar simbah ya?” ajak Mbah Menir. Aku hanya mengangguk, menurut. Aku tidur tengkurap dan berharap ayah baik-baik saja. Dalam hati aku berkata, “Ayah maafkan Bono. Bono berjanji tidak akan nakal lagi. Tidak akan melanggar perintah dan nasehat ayah lagi. Bono tidak ingin di cambuk ayah lagi dengan ranting-ranting itu. Maafkan Bono ayah...” Mbah Menir setia menemaniku, mengusap keningku seraya menyanyikan tembang jawa. Aku tak mengerti apa judulnya, tapi terdengar sangat lembut, sejuk di hati. Hanya kalimat ”Lir ilir lir ilir ...” yang ku ingat. Tak terasa, air mata berlinang mengantarku terlelap tidur.

73 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

PAMAN SALIM & SAUDARA BARU

Sudah dua hari ini aku tinggal di rumah Mbah Menir. Bukan karena aku tak ingin pulang melainkan Mbah Menir menahanku. Menurutnya, tunggulah beberapa hari sampai ayah datang menjemput. Mbah Menir sudah menganggapku seperti cucunya sendiri, jadi aku pun tak sungkan dengannya. Terkadang aku mencuri waktu untuk pulang ke rumah sekedar menengok keadaan rumahku dari kejauhan. Terlihat sepi, mungkin ayah sedang melaut. Aku pun bergegas kembali ke rumah Mbah Menir, aku tak mau mengecewakannya. Aku turuti saja apa yang Mbah Menir katakan, pastinya Mbah Menir lebih tahu mana yang baik untukku. Seperti biasa, selesai membantu Mbah Menir mengerjakan pekerjaan rumah aku bermain di halamannya. Terkadang Ipung dan Ara menemaniku bermain di rumah Mbah Menir. Tapi kali

74 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

ini tidak, mungkin mereka sedang sibuk membantu orang tua masing-masing. Ku mainkan beberapa permainan sederhana hanya untuk menghibur diriku sendiri. Mbah Menir turut serta hanya untuk menemaniku bermain. Walaupun Mbah Menir sudah berumur 74 tahun, namun ia masih sangat fasih memainkan beberapa permainan tradisional. Aku lebih sering dikalahkan olehnya dalam memainkan beberapa permainan. Sore itu kami sedang asyik bermain suramanda. Di beberapa kesempatan, aku pernah memainkannya bersama teman-teman. Tetapi selalu ada saja yang mengejekku, terkadang aku ingin sekali menjadi orang lain. Menjadi Aceng yang berasal dari keluarga berada, ayahnya adalah pemilik kapalkapal untuk melaut. Ayahku pun bekerja kepada ayahnya. Hidupnya serba dicukupi oleh ayahnya, bahkan di beberapa acara, ayahnya mampu mengadakan panggung hiburan yang megah.

Tak

dipungkiri

lagi,

hidupnya

terjamin

apalagi

sekolahnya. Sungguh senang menjadi dirinya. Tapi kata ayah

75 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

berdosa jika aku tak mensyukuri apa yang telah Allah berikan untukku. Ayah sangat melarangku untuk mengeluh. Ayah pernah berujar, “Jangan pernah mengeluh sedikit pun, karena kalau kamu mengeluh 1 detik saja, Allah juga akan menunda rezekimu 1 detik.” Kini hubunganku dengan ayah sedikit merenggang karena peristiwa yang lalu. Aku ingin sekali bertemu ayah, tapi aku masih takut padanya. Entahlah, esok atau lusa aku harus bertemu ayah, tentu saja jika Mbah Menir sudah mengijinkan. Aku duduk di salah satu batu besar di halaman rumah Mbah Menir, melihat Mbah Menir memainkan gilirannya bermain. Tiba-tiba seorang anak datang mendekati dan memanggil Mbah Menir. “Mbah…” dia menyapa kemudian mencium tangan Mbah Menir.

Mbah

Menir

menghentikan

permainannya

dan

mengamati anak itu. “Siapa ya?” “Ihsan mbah.” katanya.

76 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Owalah Ihsan? Cucu simbah.” kata Mbah Menir kemudian menggendongnya. Tak berapa lama orang tua anak itu datang dan mencium tangan Mbah Menir. “Apa kabar bu?” tanya ayah anak itu. “Baik, Alhamdulillah. Ada apa gerangan kamu pulang kampung, Lim?” tanya Mbah Menir. “Iya bu, rencananya kami sekeluarga akan tinggal disini. Karena saya dipindahtugaskan di kantor cabang Cilacap.” “Oh, yo syukur. Ibu jadi ada teman di rumah.” “Ini siapa, bu?” ayah anak itu melihat ke arahku. “Oh iya ini Bono. Anak Surati teman SD-mu.” “Owalah, sudah gede kamu jang?” kata ayah anak itu kemudian mengusap rambutku. Aku menatap Mbah Menir, meminta penjelasannya. Mbah Menir menatapku dan mengerti maksudku.

77 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Bono, ini anak simbah. Salim namanya. Dulu Salim ini teman ibumu waktu SD. Waktu Salim berangkat ke Jakarta, kamu masih kecil. Jadi mungkin kamu lupa.” jelas Mbah Menir. “Ayo cium tangan dulu!” lanjutnya. Aku mencium tangan Paman Salim dan memperkenalkan diri, “ Saya Bono, paman.” “Ya ya, ini istri paman dan ini anak paman, Ihsan namanya.” kata Paman Salim memperkenalkan istri dan anaknya. Aku mencium tangan istrinya dan menjabat tangan Ihsan, anak Paman Salim. “Kelas berapa kamu jang?” tanya Paman Salim. Aku menggelengkan kepala. Kemudian Mbah Menir coba menjelaskan, “Begini Salim, Bono ini putus sekolah. Terakhir kali ia duduk di kelas V.” “Kenapa putus sekolah, bu?” tanya Paman Salim.

78 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Ya setelah ibunya meninggal. Ia putus sekolah karena masalah biaya.” jelas Mbah Menir. “Innalillahi wa inna illaihi rojiun. Jadi Surati sudah meninggal bu?” tanya Paman Salim terguncang. Mbah Menir hanya mengangguk. “Tujuh tahun sudah saya meninggalkan kampung ini. Bekerja dan tinggal di Jakarta. Tak tahu kabar di sini.” kata Paman Salim. “Kasihan anak ini. Tak ada yang mengurusnya.” kata Mbah Menir memelukku. “Kemana Kang Ridwan, ayahnya?” tanya Paman Salim. “Ridwan seperti biasa, melaut. Ia bertemu ayahnya seminggu mungkin hanya tiga kali karena ayahnya sibuk di laut. Kalaupun di rumah, ayahnya sibuk membetulkan jaring.” jelas Mbah Menir. “Kasihan kamu jang. Paman ada sesuatu, ini terima.” Paman Salim menyodorkan selembar lima puluh ribu rupiah.

79 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Untuk apa paman?” “Untukmu Bono, anggap saja hadiah dari paman.” Paman Salim tersenyum. Aku bingung, aku tak ingin menolak namun ayah pernah berpesan jangan menerima hadiah apapun dari orang lain. Aku pun menggelengkan kepala. “Kenapa?” “Ayah melarang Bono menerima hadiah dari orang lain paman.” kataku tak enak hati. “Paman bukan orang lain, paman ini anak Mbah Menir, kalau kamu menganggap Mbah Menir sebagai nenekmu, tak ada salahnya kan kalau kamu menganggap Paman Salim sebagai pamanmu?” kata Paman Salim ramah. “Lagipula, paman kan teman karib ibumu Bono. Sudahlah terima saja.” tambahnya. “Tidak paman. Terima kasih.” Aku bertahan pada keputusanku. Paman Salim menatap dalam mataku kemudian ia

80 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

berkata, “Apa yang harus paman lakukan agar kamu mau menerima uang ini?” Aku berpikir sejenak. “Bagaimana kalau Bono bekerja untuk paman? Pekerjaan apapun asal halal akan Bono lakukan paman.” Paman Salim tersenyum. “Ya ya, baiklah. Boleh paman lihat nilai-nilai saat kamu sekolah dulu?” “Untuk apa paman?” kataku heran. “Katanya

kamu

mau

bekerja,

paman

tidak

bisa

mempekerjakanmu kalau nilai-nilaimu di sekolah tidak baik.” jelas Paman Salim. “Ada di rumah, paman. Tapi Bono belum berani ke rumah.” “Lho, kenapa?” Aku melihat Mbah Menir, berharap ia mau membantuku menjelaskannya pada Paman Salim.

81 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Ohh begini Lim, beberapa hari yang lalu Bono dihukum oleh ayahnya. Karenanya, ia masih takut untuk bertemu ayahnya.” jelas Mbah Menir. “Begitu? Mau paman antar?” Sekali lagi aku melihat Mbah Menir. Ia mengangguk, pertanda ia mengijinkanku pulang ke rumah. “Ayo jang!” ajak Paman Salim. Aku dan Paman Salim pergi menuju rumahku. Sementara Mbah Menir menemani istri dan anak Paman Salim di rumahnya. Sesampainya di rumah. Aku mengetuk pintu rumahku namun tak ada yang membukanya. Coba ku raih kait rantai yang menahan pintu dan ku buka. Ternyata tak ada seorang pun. Dengan hati bingung, aku mempersilahkan Paman Salim duduk. “Silahkan duduk paman.” “Oh ya, Terima kasih.” “Sebentar Bono cari rapor Bono dulu, paman.” “Ya silahkan, cari saja dulu tak perlu terburu-buru.”

82 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

Ku acak-acak tumpukan buku di salah satu rak mejaku. Beberapa menit kemudian aku menemukan buku raporku. Ku serahkan buku rapor itu kepada Paman Salim. “Ini paman rapor Bono, sudah rusak tapi masih terlihat jelas tulisannya.” kataku malu menunjukan rapor itu. Paman Salim terlihat mengamatinya dengan seksama kemudian ia tersenyum. “Nilai rapormu bagus Bono?” “Terima kasih paman, tapi Bono paling suka pelajaran matematika.” “Kenapa kamu tidak melanjutkan Kejar Paket A saja?” “Kejar Paket A itu apa paman?” aku bingung baru mendengar. “Kamu belum tahu? Kejar Paket A itu ya sama dengan sekolah SD, hanya saja Kejar Paket A dikhususkan untuk orang yang putus sekolah seperti kamu, Bono.” “Tapi apa ayah Bono sanggup membiayainya, paman?”

83 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Begini saja, kamu tidak perlu khawatir. Kamu paman bantu ikut Kejar Paket A, tapi kamu harus bantu Ihsan selama ia bersekolah disini. Kebetulan sekarang ia naik kelas V. Kamu masih ingat pelajaranmu waktu kelas V?” “Masih, paman. Walau sudah tidak bersekolah, Bono masih sering baca buku-buku sekolah Bono.” “Nah, kalau begitu bantu dia belajar dan temani bermain, bagaimana?” “Paman, Bono tanya ayah dulu ya?” “Iya Bono tak perlu buru-buru. Nah, sekarang simpan saja buku rapormu. Lagipula kamu belum cukup dewasa untuk bekerja seperti paman.” “Baik paman!” kataku kemudian menyimpan buku raporku kembali. Tiba-tiba dari arah pintu ayah muncul. Ku lihat tubuhnya lunglai, mukanya pun pucat. “Bono, ini siapa?” kata ayah.

84 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Ini Paman Salim yah, anak Mbah Menir, katanya teman ibu juga dulu.” kataku menjelaskan. Paman Salim menoleh ke arah ayah kemudian tersenyum. “Oh, Salim? Piye kabare?” kata ayah seraya tertawa lebar dan memeluk Paman Salim. “Ya ya, aku baik- baik saja. Bagaimana denganmu, kang?” tanya Paman Salim. “Ya, cukup sehat. Hanya saja pandanganku mulai kabur jadi dari pintu tadi aku kurang jelas melihatmu.” kata ayah menepuk bahu Paman Salim. “Silahkan duduk!” lanjut ayah. “Dapat apa hari ini, kang?” tanya Paman Salim. Kakang (kakak) adalah sebutan akrab Paman Salim kepada ayah. Mereka berdua terlihat sangat akrab, seperti dua sahabat yang lama tak jumpa. “Yahh, cuma dapat ikan layur. Itu pun tak sebanyak biasanya Lim. Kamu bagaimana di Kalimantan? Wah wis dadi wong penak saiki yo? Hahaha.” kata ayah.

85 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Hahaha. Kang Ridwan bisa saja. Ya, Alhamdulillah, kang. Rejeki saya di luar kota, tapi sebentar lagi rejeki saya tak jauh dari sini.” kata Paman Salim. “Maksudmu?” tanya ayah heran. “Iya, tak lama lagi saya dipindahtugaskan di Cilacap, kang. Jadi lebih bisa dekat dengan ibu. Sebenarnya di kota sudah disediakan rumah. Tapi tidak saya ambil. Saya lebih memilih tinggal di sini, kasihan ibu sudah tua, kang.” jelas Paman Salim. “Malah bagus to? Kuwi jenenge anak eling wong tuo, ora elok ngorbanke wong tuo mung nggo urusan dunyo. Toh nanti kita juga bakal tua Lim, kalau bukan anak, siapa yang mau peduli tur ngopeni kita.” kata ayah menasehati seraya menyalakan rokok 234 kesukaannya. “Bukannya sekarang kita sudah tua, kang?” canda Paman Salim seraya menepuk siku kanan ayah. “Wah, iya ya? Gara-gara ketemu kamu, aku jadi merasa masih muda, Lim.” balas ayah.

86 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan

“Hahaha. Kang Ridwan bisa saja.” Paman Salim sungkan. Sekitar 45 menit mereka asyik berbincang-bincang. Sementara itu, aku hanya duduk di dekat meja makan memperhatikan mereka. “Oh ya, begini kang. Saya mau minta ijin, berhubung Ihsan mau sekolah disini, kebetulan juga naik kelas V. Saya meminta Bono untuk mengajari dan menemani Ihsan selama disini. Nantinya, Bono saya bantu sekolah kejar Paket A. Bagaimana kang?” kata Paman Salim meminta izin. “Sssttt. Ora usah repot-repot. Kalau mengajari dan menemani

anakmu

boleh-boleh

saja

Lim.

Tapi

harus

membebanimu untuk menyekolahkannya, ndak usah.” kata ayah seraya menggoyangkan telapak tangannya. “Tapi kang, Bono anak yang pintar. Dia ingin melanjutkan sekolahnya. Saya pun tak keberatan kang.” kata Paman Salim berusaha meyakinkan ayah.

87 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan