Resumen Garavaglia Macherena T1

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA

Overview

Download & View Resumen Garavaglia Macherena T1 as PDF for free.

More details

- Words: 21,038

- Pages: 41

Loading documents preview...

America Latina: de los orígenes a la independencia............................................................................................... 3 Capitluo 1: Las sociedades prehispánicas en Mesoamérica .................................................................................... 3 1.1. Mesoamérica: un panorama general ..................................................................................................................... 3 La agricultura mesoamericana .................................................................................................................................. 3 La religión .................................................................................................................................................................. 3 Las familias linguisticas ............................................................................................................................................. 3 La evolución cultural ................................................................................................................................................. 3 1.2 El valle central (SXII-XV) .......................................................................................................................................... 4 1.3 El valle poblano Tlaxcalteca .................................................................................................................................... 5 1.4 Tarascos y Mixtecos ................................................................................................................................................ 5 Los tarascos ............................................................................................................................................................... 5 Los mixtecos .............................................................................................................................................................. 5 1.5 El área Maya............................................................................................................................................................ 5 Capítulo 2: El Caribe: las sociedades originarias .................................................................................................... 6 2.1 La región del Caribe: condiciones geográficas y climáticas .................................................................................... 6 2.2 Pueblos en migración .............................................................................................................................................. 6 2.3 Las culturas insulares. Arahuacos y Caribes............................................................................................................ 7 2.4 Las culturas continentales....................................................................................................................................... 8 2.5 La visión del paraíso ................................................................................................................................................ 8 Capítulo 3: La región andina: del poblamiento a la conformación de los estados prehispánicos .............................. 8 3.1 El mundo andino. La complejidad del paisaje......................................................................................................... 8 3.2 Las primeras sociedades andinas ............................................................................................................................ 8 3.3 Los desarrollos regionales ....................................................................................................................................... 9 3.4 La fase de los estados: Wari y los señoríos étnicos regionales ............................................................................... 9 3.5 La expansión incaica: el Tawantinsuyu ................................................................................................................. 10 Capítulo 4: Las sociedades indígenas del paraguay y del rio de la Plata ................................................................ 12 Capítulo 5: Circulación de bienes y de energía en las áreas nucleares antes de la invasión europea ...................... 12 5.1 La circulación de bienes y de energía humana en Mesoamérica ......................................................................... 12 Formas de circulación en mesoamerica.................................................................................................................. 12 5.2 La circulación de bienes y energía humana en el mundo andino ......................................................................... 13 Los límites del modelo ............................................................................................................................................ 13 Capítulo 6: la invasión europea del espacio Caribe: las Antillas y la tierra firme ................................................... 13 6.1 Del puerto de Lisboa a los viajes de rescate ......................................................................................................... 13 6.2 El Caribe: el Mediterraneo americano .................................................................................................................. 14 6.3 Las costas del Caribe continental .......................................................................................................................... 15 Capítulo 7: Los castellanos en Mesoamérica ....................................................................................................... 16 7.1 La conquista de México......................................................................................................................................... 16 7.2 Las consecuencias de la conquista ........................................................................................................................ 16 La catástrofe demográfica ...................................................................................................................................... 16 Las manifestaciones más tempranas de las relaciones con la sociedad indígena .................................................. 16 7.3 Economía de la colonia temprana en México ....................................................................................................... 17 Las ciudades, las minas y el mercado...................................................................................................................... 17 ¿Cómo nacen las nuevas formas laborales? ........................................................................................................... 17 Los gañanes ............................................................................................................................................................. 17 El repartimiento de trabajo..................................................................................................................................... 17 El trabajo en la minería ........................................................................................................................................... 18 Los cambios en las formas de ocupación del suelo ................................................................................................ 18 7.4 Las estructuras del poder en el período inicial ..................................................................................................... 19 1

Capítulo 8: Dioses y demonios: la conquista de los andes .................................................................................... 19 8.1 Primer acto: Cajamarca ......................................................................................................................................... 19 8.2 Segundo acto: la guerra del Cuzco y la sublevación de Gonzalo Pizarro .............................................................. 20 8.3 Tercer acto: el camino del norte. Las tierras de El Dorado ................................................................................... 21 8.4 Cuarto acto: el camino del sur. Chile .................................................................................................................... 21 Capítulo 9: La invasión Europea del Paraguay y del Plata ..................................................................................... 21 Capítulo 10: Población y medio ambiente. Principales consecuencias del choque de la conquista ........................ 22 10.1 La población americana antes y después de la conquista .................................................................................. 22 10.2 La conquista y el medio ambiente ...................................................................................................................... 22 Capítulo 11: sometimiento y resistencia. El mundo americano frente a la conquista ............................................ 22 11.1 Viejos y nuevos señores. ..................................................................................................................................... 22 11.2 Los hijos de la guerra: un mundo de mestizos .................................................................................................... 24 11.3 Resistencia y aculturación: las campañas antiidolátricas. .................................................................................. 25 11.4 La resistencia en las fronteras............................................................................................................................. 26 Capítulo 12: economía-mundo y economía colonial: mercado externo y mercado interno ................................... 27 12.1. La península ibérica y el atlántico ...................................................................................................................... 27 12.2. Los metales preciosos y el nuevo mundo .......................................................................................................... 27 12.3 El flujo de metálico y el mercado interno colonial ............................................................................................. 28 Capítulo 13: La consolidación de la sociedad colonial en Nueva España ............................................................... 30 13.1 El poder político durante el “siglo olvidado”: estructuras, funciones y hombres. ............................................. 30 13.2 Las líneas directrices de la economía novohispana durante el SXVII ................................................................. 31 La minería................................................................................................................................................................ 31 El progreso técnico de explotación minera en zacatecas ....................................................................................... 31 La fuerza de trabajo en la minería novohispana ..................................................................................................... 32 El capital comercial y la explotación minera ........................................................................................................... 32 La vida agraria ......................................................................................................................................................... 32 Los repartos de mercancías .................................................................................................................................... 33 La manufactura textil .............................................................................................................................................. 33 Capitulo 14: El espacio económico del Caribe ...................................................................................................... 33 14.1 De las factorías a los puertos abiertos. Plusvalías mercantiles y modelos socioeconómicos ............................ 33 14.2 El vendeval de las flotas y el ruido de las ferias .................................................................................................. 34 14.3 La otra punta del negocio: la trata negrera ........................................................................................................ 36 14.4 Los escenarios productivos ................................................................................................................................. 36 14.5 La circulación: los trajines del Caribe .................................................................................................................. 37 Capítulo 15: comerciantes y especuladores en el Caribe ...................................................................................... 37 15.1 ¿Comerciantes, oportunistas, esclavistas o especuladores de metal? ............................................................... 37 15.2. Tempestades en el océanos de negocios: viejos y nuevos, portugueses y judíos ............................................. 38 15.3 Los rezagos de la tempestad: los navíos de S.M. Británica ................................................................................. 38 Capítulo 16: la construcción del poder colonial en los Andes ............................................................................... 38 16.1 La consolidación del sistema colonial ................................................................................................................. 38 16.2 El espacio económico andino .............................................................................................................................. 40 16.3 El modelo minero andino: potosí........................................................................................................................ 41 16.4 Unas últimas palabras sobre la crisis del SXVII en la región andina ¿Realidad, reflejo o invención? ................. 41 Capítulo 17: el área rioplatense durante el SXVII ................................................................................................. 41 Capítulo 18: la sociedad barroca iberoamericana ................................................................................................ 41 18.1 Sociedad barroca, etiqueta y ceremonial ........................................................................................................... 41 Capítulo 19: Economía colonial y economía mundo en el siglo de la crisis europea............................................... 41 19.1 La crisis europea del SXVII.................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2

19.2 La crisis y la situación americana: el problema de los metales preciosos ......... Error! Bookmark not defined. 19.3 América ibérica y la economía mundo: la evolución de los intercambios durante el SXVII ... Error! Bookmark not defined.

America Latina: de los orígenes a la independencia. Garavaglia y Marchena.

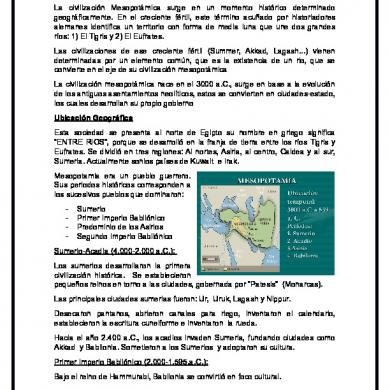

Capitluo 1: Las sociedades prehispánicas en Mesoamérica 1.1. Mesoamérica: un panorama general Mesoamérica es la denominación regional en un sentido amplio, considerando la elasticidad de las fronteras culturales. Ver mapa.

La agricultura mesoamericana Alrededor de vegetales variados, con riegos variados en base a la humedad y sistemas de chinampas. Entre 7000 y 6000 ac se comenzaron a domesticar las primeras plantas: guaje, chile, amaranto, aguacate y calabaza. Entre el 4000 y 2000 se domestica el maíz., el frijol, el algodón y algunos arboles. Se domesticaron el perro y el guajolote (gallopavo) Hacia el sXII ac el 50% de la dieta era cultivada, principalmente por maíz, frijol, calabaza y aguacate. El cacao fue usado como semimoneda, y se sumaron la crianza y control de abejas y cochinilla.

La religión Eran politeístas con un panteón complejo que sigue las reglas que vimos en Antigua. Dios dominado no es suprimido, sino agregado subalternamente. En el momento de la conquista Quetzalcóatl (serpiente emplumada, dios civilizador tolteca) era el más antiguo. Tezcatlipoca era el dios de la muerte y la noche, antagonista de Quetzalcóatl. Tlaloc era el dios de la lluvia y el agua, y los mexicas impusieron a Huitzilopochtli, dios de la guerra.

Las familias linguisticas Tres familias fundamentales de las lenguas amerindias: Esquimales, nadené y amerindias. Más de 200 idiomas en general. Las grandes familias son: Yutoazteca, macromaya, macrotomangue y el tarasco, que aparece aislado y sin conexión con estas familias en Michoacán.

La evolución cultural

3

Hubo diversos desarrollos siendo el olmeca importante situado en Oaxaca, Chiapas y Guatemala desde el SXIII ac. Aparecen pirámides, patios hundidos y aglomeraciones urbanas con construcciones de barro y madera. Hay cabezas monumentales, estelas, altares y es importante el jaguar. La época siguiente es la clásica: Desde el comienzo de nuestra era hasta el 650-900dc. Hay tres grandes areas geográficas: Teotihuacán, el valle de Oaxaca y la zona maya, donde hay urbanismo, estratificación social compleja y universo religioso rico. Hay pinturas murales, construcción de “tablero”. Teotihuacán entra en decadencia a partir del 650. Luego está el período “posclásico” o de los “señoríos militares” donde los aspectos militares aparecen sobredimencionados. Primero aparecen los Toltecas, y luego los Mexicas. En michoacan dominan los tarascos. En Oaxaca dominan los Mixtecas y en Yucatán los mayas. Los toltecas dominan desde tula, que cae en el 1150, pero su tradición cultural sobrevive. El modelo de dominación era ejercido por un reducido estamento “nobiliario” sobre una gran masa campesina tributaria. Esto tiene influencia cuando llegan los europeos.

1.2 El valle central (SXII-XV) Es un área lacustre cerrada con valles y lagos, épocas de lluvias de cinco meses, un sistema de irrigación que combinó la construcción de terrazas de cultivo con la conservación de la humedad de los terrenos. Aprovecharon los lagos con las chinampas, áreas de cultivo ganadas poco a poco al lago. Los lagos y canales posibilitaban la navegación, lo cual ahorraba energía humana. Había miles de canoas y pequeñas embarcaciones. Los tres reinos o señoríos más destacados que formaban una triple alianza antes de la invasión europea son el tepaneca (se consideraban herederos de Teotihuacana, los culhuas y los Texcoco, de cazadores recolectores que llegaron desde el norte en el SXII y formaron uno de los grupos mas relevantes. Los mexica fueron parte de estas migraciones, y los últimos en llegar. Los mexicas derrotaron a los tapanecas independizandosé y armando una nueva triple alianza. En esta nueva triple alianza el líder mexica impone finalmente su eminencia por medio de campañas militares, recibiendo tributos de distintos grupos étnicos por un sistema en el cual el funcionario (Calpixe o “mandón”) ocupa un lugar destacado. En su radio de acción subsistían etnias independientes, con lo que era un sistema “salpicado” de control discontinuo del territorio. Había reinos (Altepetl), señoríos (Tlahtocayotl, parcialidad, parte, etc). Los señores principales eran Pilli, y tenían de función la guerra. De la guerra surgían obligaciones, premios y castigos. El sistema político y religioso estaba dominado por el Huehueytlathoani (el “gran lider”) que cumplía funciones políticas, religiosas y ceremoniales. Era interlocutor de Huitzilopochtli, y abarcaba unas 38 provincias de la alianza. Había campesinos tributarios, que parece que formaban parte de una comunidad gentilicia. Había tributarios no campesinos, como los artesanos, pescadores, cazadores, etc. Tributaban en trabajo y en todo tipo de obligaciones. Había comerciantes a larga distancia (pochteca) que tenían una importancia peculiar y hacían circular una gama variada de bienes en el vasto espacio de la triple alianza.

4

Había cuatro lagos principales de agua dulce y uno de agua salada. El de agua salada estaba abajo, y las obras hidráulicas impedían que el agua salada llegue a la dulce, pero no viceversa. Era un regulador general del nivel del agua. El valle tenía más de 200.000 habitantes cuando llegan los invasores.

1.3 El valle poblano Tlaxcalteca Los olmecas llegaron al valle Tlaxcalteca entre el 500-600dc. Fundan Cacaxtla como centro militar y político. Hacia el SXI hay una nueva migración, la Tolteca-chichimeca y comienza la historia de los señoríos independientes. Es muy probable que los pueblos fueran compuestos es decir que constituyen unidades políticas y emigran juntos con frecuencia pero eran constituidos por diversos elementos étnicos. Había dos casas señoriales principales y más de una decena de menor entidad hacia el 1520. Los Guzman, ya en la época de la conquista, controlaban más de 3.000 hectareas distribuidas en 53 “pueblos” con aproximadamente 1600 tributarios o terrazgueros. Había dos grupos sociales principales: los pipiltin y los Macahualtin (campesinos tributarios). Los señores le asignaban a los pipiltin tierras y tributarios (que eran los macahuales): labradores, artesanos, mercaderes y cazadores. Los macahuales eran organizados en grupos de 20 para cultivar las tierras comunes, dirigidos por un calpixe (administrador de tributarios). Los derechos de percibir tributos de los macahuales se transferían junto con la tierra en la que trabajaban. Había también tributarios que eran tejedores de plumas, joyeros, artesanos, etc. El señorío Tlaxcala seguía siendo independiente y enfrentado a la Triple Alianza. Se transforma rápidamente en aliado de Cortés.

1.4 Tarascos y Mixtecos Los tarascos Su lengua era de origen desconocido, y tenían uso difundido de la metalurgia del cobre con fines estrictamente prácticos (instrumentos agrícolas y de caza). Son independientes de la triple alianza. Tienen un sistema parecido, con sector señorial, grupo específico que se ocupa de los cargos “burocráticos” y sociedad encabezada por un sumo sacerdote.

Los mixtecos Estaban en Oaxaca y eran bastante autosuficientes. Tenían señores principales, hombres libres, esclavos, terrazgueros, sirvientes, y se organizaban en siqui compuesta por varias familias extensas dirigidas por un dzayya yya. Tenían un sistema de intercambio tanto local como regional de media distancia. Fueron artesanos reputados por sus tejidos, joyas, piedras preciosasn cerámica, etc. Pudieron conservar la independencia de los mexicas.

1.5 El área Maya Hasta el SXIII la península del Yucatán estaba dominada por un complejo sistema de “ciudades estado” y en el momento de la invasión europea por una serie de señoríos independientes. Por estas 5

características y por la conformación geográfica los europeos tardaron un siglo más en afirmarse en la región. (Ver mapa). La siembra asocia maíz y frijol, y la calabaza como secundaria. Había 16 entidades políticas independientes gobernadas por señores con sus consejos de señores menores y sacerdotes. En cada pueblo los batab aseguraban el gobierno local. Estaban a la cabeza de conocimientos científicos en la región como la escritura, concoimientos astronómicos sorprendentes, descubrimiento del cero mucho antes que en el viejo mundo. Esto les permitió establecer calendarios con fechas absolutas.

Capítulo 2: El Caribe: las sociedades originarias 2.1 La región del Caribe: condiciones geográficas y climáticas Es un espacio culturalmente independiente unido por el mar, por el que navegaron, migraron, intercambiaron productos y se relacionaron pacífica o violentamente. Hay tres grandes áreas: las Antillas Mayores (Cuba, La Española, Jamáica y Puerto Rico) Las Antillas Menores (Desde Puerto Rico hasta la costa venezolana) y las islas próximas al continente como Trinidad y Tobago. Entre ellas hay notables diferencias ecológicas, pero por regla general hay clima cálido y con alto nivel de humedad.

2.2 Pueblos en migración Hubo grandes y continuas migraciones de dos focos distintos: El litoral centroamericano desde Nicaragua, Costa Rica y Paraná, junto con la costa norte colombiana y noroeste venezolana. Desde el noreste venezolano, el norte del rio Orinoco y la cuenca amazónica. Entre el 10000 y 8000 aC eran cazadores de megafauna y recolectores. Al ser exterminada la megafauna se dedicaron a la recolección de raíces, tubérculos y frutos silvestres y recolección de productos marinos. Esto debió comenzar por el 5000aC. Por el 4000-3000 aC otros grupos de cazadores y recolectores que estaban en el litoral centroamericano, cuando no pudieron seguir descendiendo al sur por la sedentarización de grupos que bloqueaban el itsmo de Panamá, se dirigieron a las costas de Nicaragua, llegaron a Jamaica y de ahí a la Española y Cuba. Evolucionaron hacia la pesca marítima. Eran llamados paleoindios Después del 1000 aC aparecieron los Mesoindios. Desconocían la agricultura, y desplazaron o absorbieron a los paleoindios. Luego aparecieron los neoindios y desplazaron a los mesoindios por su superior tecnología y conocimiento de la agricultura. Procedían del Amazonas medio e inferior y estaban en traslado permanente porque hacían un cultivo intensivo quemando bosques y fertilizando con la ceniza. Esto los obligaba a desplazarse cada vez más lejos. Cuando aprendieron el sistema de cultivo en montículos (apilar la selva talada y humus en ciertos lugares, mezclandó con tierra y sembrar sobre esos montones. Esto se llamaba conuco) quedaron sedentarizados. Entonces adquirieron formas más complejas abandonando las jefaturas tribales y adquiriendo rasgos caciquiles. Su lengua común les dio unanimidad. Se establecieron en las islas grandes, primero en la costa y luego yendo hacia los valles de adentro. Crearon un gran espacio cultural arahuaco.

6

Otra migración, posterior, fue la de los caribes, que invadieron y eran agresivos. Fueron enemigos de los arahuacos. Saqueaban almacenes, robaban sobre todo a las mujeres. Eran fundamentalmente cazadores y manejaban una rudimentaria agricultura para la que utilizaban a las mujeres secuestradas. En trinidad y Tobago parece que coexistieron ambos grupos. En Venezuela las sociedades tribales también evolucionaron hacia formas caciquiles, y toda la región vivía una gran ebullición por la consolidación de sociedades agrarias, algunas que ya tenían formas de señorío étnico y teocrático.

2.3 Las culturas insulares. Arahuacos y Caribes Los Arahuacos estaban instalados en las Antillas mayores, en zonas de bosque tropical montañoso, selvas lluviosas y matorrales al sur de la española. Tenian uniformidad de lengua y organización social. Practicaban agricultura, cerámica, trabajo del oro y construcción de embarcaciones. Vivían en poblados, algunos grandes con cacicazgo y jefatura étnica y religiosa, y estratificaciones sociales complejas. Sus espacios productivos eran: El conuco: cultivo intensivo cerca del pueblo, fundamentalmente de tubérculos. Cultivo de mandioca o yuca, de rendimiento superior al maíz. Los huertos: Arboles frutales de moyos, papayas, ajíes o piñas. Los territorios de caza y recolección: Eran diestros pescadores con redes y nasas, y uso de “barbasco” (estupefaciente de peces). Consumían tortuga verde, variedad de crustáceos, manatí y otros grandes mamíferos acuáticos, y gran variedad de peces. Cazaban con lanzas, a puercos de monte, cobayas, hutías e iguanas. Producían cerámicas variadas, mobiliarios domésticos, tejidos, canoas de hasta 50 personas. Las piezas de oro que obtenían de rio no las fundían, pero eran hábiles tallándolas. Cada pueblo tenía su propio cacique hereditario transmitido por línea materna. Por medio de la poligamia se relacionaban entre las familias de la elite. El cacique era líder guerrero y jefe religioso, y había un grupo de nobles llamados “taínos” que eran una aristocracia guerrera. Tenían sacerdotes (moján). La propiedad era comunal y se trabajaba con división de trabajo: los hombres rozaban y creaban los montones, cazaban, pescaban y defendían el territorio, las mujeres deshierbaban el conuco, recolectaban y cuidaban los huertos y hacían las manufacturas textiles. Algunos grupos tuvieron 2000 personas. Las viviendas se construían alrededor de una plaza en el claro del bosque y nunca cerca de las costas. Las paredes eran de madera, caña y barro y los techos de palma entretejida con chimenea. En la plaza se hacían las funciones públicas, religiosas y festivas, había un juego de pelota parecido al mesoamericano. La religión estaba entre el curanderismo, la adivinación y la hechicería. Cada cemí o dios tenía su propia personalidad y tradición, y se representaba con rasgos zoomorfos o antropomorfos sagrados. No tenían grandes templos sino que tenían lugares de adoración en el pueblo. Los Caribes fueron la última migración, vivían en las Antillas menores, eran más propensos a la guerra aunque tenían semejanzas en la cultura material. Usaban arco y flecha y venenos. Tenían una organización tribal debido a su escaso número (no de cacicazgo). El líder lo era por su valor en combate. 7

Los asentamientos eran de menos de 100 personas, tendían más a la caza, pesca y recolección. Las mujeres arahuacas cautivas eran usadas para el cultivo. Sus viviendas estaban en grandes casas comunitarias y tuvieron rituales en torno a la antropofagia. Su canibalismo fue sacado de contexto por los españoles para amplificar el concepto “salvaje” entre los indios.

2.4 Las culturas continentales Nicaragua y honduras: sociedades preagrícolas que evolucionaron lentamente hacia formas más complejas. Colombia: grupos de cazadores recolectores que se asentaron en los ríos, las montañas o la costa. Con el cultivo algunos evolucionaron hacia el cacicazgo con políticas matrimoniales poligámicas. Hubo fluidas relaciones de intercambio en toda la zona continental costera. El cacique distribuía desigualmente el excedente lo cual lograba una marcada diferenciación social, como lo demuestran las urnas funerarias. Para el año 1000 dC hay comunidades caciquiles y compleja división del trabajo. Aparecen metates (piedras anchas para moler maíz) y manufacturas de telas de algodón. Hubo señoríos entre las sierras del Darién, entre el SI y con auge en el SXI. Intercambiaron perlas y oros, esclavos, tejidos y manufacturas de metal. Agricultura complementada de pesca y recolección. Los caciques nuevos recitaban toda la genealogía que se remontaba supuestamente a la época de las migraciones. En el río Sinú y San Jorge se extendió la cultura Zenú con dos fases: inicial (SI a XI) y clásica hasta la conquista. Tres zonas, de señoríos con jefes respectivos del mismo linaje. Cultura Tairona: costa Caribe colombiana. Construcciones de piedra. Cierto urbanismo. Inercambio de sal, pescados, moluscos, yuca, auyamas, frijoles y frutas. Calendario agrícola y ceremonial complejo. Orfebrería avanzada con piezas de oro. Religión compleja. Esta fue la cultura más evolucionada de todo el Caribe.

2.5 La visión del paraíso Los españoles vieron el paraíso y lo arruinaron. Españoles malos. Fueron a las indias para comerciar especias, pero no les gustaba la comida de la región porque no tenía especias de su país. Españoles estúpidos. Primero se llevaron bien con los arahuacos, y mal con los caribes. Usaron el término Caribe para designar a los indios malos. Cuando abusaron de los arahuacos, y los arahuacos se resistieron, los españoles dijeron que eran caribes y los reventaron. Más de dos millones de muertos.

Capítulo 3: La región andina: del poblamiento a la conformación de los estados prehispánicos 3.1 El mundo andino. La complejidad del paisaje En los andes se mezcla la cordillera con la región costera seca y desértica, una zona ancha de pie de monte, selvas, cuencas de grandes ríos, llanuras de altura, etc. Gran variedad de microclimas. Destaca la verticalidad. A pesar de su irregularidad permitió generar excedente necesario para desarrollar grandes civilizaciones. Había espacio para nichos o islas productivas. Las sociedades andinas se basaban en la reciprocidad (Aynillmanta llamkakuni) y la redistribución.

3.2 Las primeras sociedades andinas 8

Coexistieron diversos estadios incluso hasta la invasión española. Hace más de 12.000 años empezó la fase de cazadores recolectores. Estos, al no poder controlar la disponibilidad de alimentos ni su preservación y almacenaje a largo plazo no tenían excedente y la reciprocidad era entendida como la salvaguarda del grupo. Alrededor del 7000ac la agricultura permitió la revolución neolítica o tribal. Hubo producción alfarera y textil. El trabajo era diversificado según la altitud (Ver gráfico). Abajo el maíz, después más arriba los tubérculos y cereales, después la zona de pastoreo y caza de animales no domesticables en las punas y la obtención de salares en la altura. En las zonas mas bajas se recolectaban coca, fruta y madera. El núcleo del grupo residía en un punto central (en la zona de quechua) que facilitaba el desplazamiento a otras áreas.

3.3 Los desarrollos regionales Cuando surgieron asentamientos permanentes, manufacturas y circulación de bienes de prestigio o suntuarios, los rituales se hicieron más complejos, estando relacionados con los ciclos agrícolas. La estructura tribal de cacicazgo permitió la existencia de una casta sacerdotal y una casta guerrera. La propiedad era comunal con un área cultivada (marka) gracias al trabajo de la comunidad (llacta o pueblo, tierra), donde residían los dioses (huacas). Hubo especialización por actividades, distintas de la agrícola, lo cual hizo que se reajusten los mecanismos de reciprocidad y redistribución. Hubo una temprana arquitectura monumental. Entre el 1000 y 300 aC fue el período formativo u horizonte antiguo en Chavín. El punto de partida era la sierra, y había templos importantes que fueron la raíz de la civilización andina. En los relieves de los muros se ve la ferocidad de los dioses: calaveras y huesos, cuerpos destrozados muestran la fuerza de las divinidades. Hubo una relación asimétrica entre los hombres, campesinos o artesanos con la casta sacerdotal que se comunicaba con los dioses. El runa debía tributar (en especies o trabajo) si deseaba éxito en sus cosechas. Los dioses, como la naturaleza, representaban el poder del bien y el mal simultáneamente. La fama que tuvo el templo de Chavín obligó a crear nuevas construcciones, una conocida como templo nuevo, donde tuvieron lugar multitudinarias ceremonias. Otros fueron el Moche en la costa de Perú y el Tiwanaco en el lago Titicaca. Estos templos eran centros difusores de tecnología. Estos fueron tiempos de guerra con las que se buscaba apoderarse, ocupar o situarse en las mejores zonas agrícolas. La cultura mochica se desarrolló en los valles de Trujillo y Lambayeque se aplicó regadío, extendiendo los cultivos, se usó el guano (Excrementos de aves marinas) como abono, a lo que se sumó una gran actividad pesquera. Hubo una política militar agresiva que permitió esclavos de los vecinos. Hubo producción cerámica, murales escenográficos en los templos, lo que muestra una intensa actividad social, política y económica. La casta sacerdotal y militar se terminó fundiendo en señoríos teocráticos que proporcionaron prestigio y fuerzas formidables. No existieron grandes ciudades salvo los enormes complejos ceremoniales construidos en adobe y pintados con colores vivos. En Tiwanaco (cerca del Titicaca) se desarrolló otra cultura con cultivos de gran altitud, construcción de terrazas escalonadas con canales de riego. Los salares permitían hacer la carne salada (charqui) Tuvieron un gran conocimiento y manejo de calendarios. El templo era un observatorio astronómico y centro de 9

ese conocimiento, era el eje en torno al cual giraba la vida. Los recursos que no se podían conseguir en la zona nuclear se conseguían por intercambio. La ciudad logró sus máximos desarrollos entre el 700-800 dC.

3.4 La fase de los estados: Wari y los señoríos étnicos regionales Los señoríos teocráticos se transformaron en señoríos militares, se multiplicaron centros urbanos a partir de los centros ceremoniales con mucha población concentrada, grandes almacenes y riquezas acumuladas. Las ciudades fueron los objetivos de los pueblos en expansión. Hubo intensificiación agrícola y ganadera y ampliación del intercambio. Todos los pueblos del período anterior entraron en una fase expansiva militar. Los wari fueron un grupo muy organizado militarmente que construía fortalezas en donde se ubicaban y su expansión comenzó en el 600dC. Parece que esto inició por un desarrollo urbano desmedido para sus posibilidades de abastecimiento. Wari era un conglomerado de influencias en donde se desarrolló la urbanización. Muchas ciudades se construyeron en base a su modelo (ciudades con estructura en damero, casas de adobe o paja y fortificaciones que protegían conjuntos urbanos de gran tamaño). En sus campañas removieron y trasladaron pueblos completos, usandolós como colonos (mitimaes en quechua), algo que luego los incas utilizaron también. Trazaron una importante red vial que permitía intercambio de productos a largas distancias. Se hicieron obras de ingeniería, en especial canalización pero también caminos y puentes gracias a la abundante mano de obra disponible. Wari incorporó dioses y rasgos culturales de las sociedades que ocupaba. Cuando Wari eclipsó alrededor del 1000 dC, hubo un rebrote de desarrollos regionales, caracterizados por la generalización de los señoríos étnicos locales. Hasta que surgió el imperio incaíco (Tawantinsuyu) la región se caracterizó por el desarrollo paralelo pero irregular de diversos pueblos y culturas diseminados por el espacio. Esto fue llamado período posclásico, clásico tardío o de estados regionales. Este período de los estados regionales duró del SX al SXIII. En el texto explica cómo fue por región, pero es demasiado irresumible. Ver p.68-71. En algunos lugares se ruralizó y se volvió a la lógica en torno a los ayllus (familias étnicas), pero también hubo curacazgos y señoríos de distintos tamaños. Fue un período de guerras, y los incas luego dirían que pusieron paz en la región.

3.5 La expansión incaica: el Tawantinsuyu Tawantinsuyu es imperio incaico. Surge de Cuzco y unificó lo que se había fraccionado entre el SX al XIII. Tawantinsuyu literalmente significa cuatro partes (tawa: cuatro; suyos: regiones). Estas regiones se dividían en arriba y abajo y este y oeste. El norte y sur no son relevantes. Cuzco era el centro (literalmente significa “ombligo”), el corazón del mundo desde el que se tienden los ceques (líneas imaginarias) que dividen el mundo en estas cuatro partes. Hubo doce Incas que formaron una saga. El primero, Manco Capac (capac=soberano) inició la conquista del valle de Cuzco. Los chancas (confederación de pueblos conocidos por su belicosidad) atacaron Cuzco y finalmente fueron derrotados. Luego de esto se reorganiza y establece una nueva cabecera de un Imperio (el Tawantinsuyu) dando inicio en la cronología incaica a un nuevo tiempo (en el 1430 dC) a partir de ahí los incas no eran solo reyes poderosos sino que descendían del propio Sol. La expansión fue militar y política. El sometimiento implicaba tributación y posiblemente cambio en las autoridades con posibilidad de establecer alianzas como se usaba en las tradiciones preincaicas. La ocupación se producía tras batallas. Cuando los señores étnicos eran derrotados, sus tropas se unían al ejército imperial, sus tributos se dirigían a Cuzco, las zonas eran repartidas y la población era movida a otras 10

zonas. Se imponían nuevas autoridades por los vencedores. Los dioses locales o vencidos se incorporaban al panteón cuzqueño como dioses menores y el culto al inca era impuesto o sobrepuesto a los anteriores. En muchos territorios existió sometimiento pero no claudicación, y los incas tenían a sus bárbaros, que eran grupos indígenas no serranos, de la selva o de la costa, que no se dejaban dominar y asaltaban espacios incaicos. Los incas construyeron fortalezas (pukarás) en el borde de su imperio. La organización del imperio era en base al centro, Cuzco, que era un conjunto de Ayllus dispersos situados en lo que luego sería la ciudad. Cuando se refunda la ciudad le dan forma de puma, y allí se ubican templos, palacios, plazas y caseríos urbanos. El templo más importante era el templo del sol. Los menores eran el templo del rayo, de la luna. La nobleza incaica vivía en palacios, y en la parte más elevada se alzó una fortaleza de Sacsahuaman (águila real). Las casas suntuosas se construyeron con piedras cortadas y pulidas. Los techos eran de caña, barro y junco. Las casas populares en los barrios fueron casi todas de adobe. Los canales de riego eran fundamentales con un complejo sistema de compuertas que aseguraba el caudal. Alrededor de cuzco los santuarios tenían mucha importancia para las festividades del calendario agrícola. La expansión incaica sobre tantas y lejanas regiones obligó el establecimiento de un complicado sistema de gobierno territorial. Centralizada en Cuzco, se dividía administrativamente en un mosaico discontinuo de “provincias” con distinto tipo de gobierno, autoridades y especializaciones productivas. Algunas eran reconocidas de ciertos grupos étnicos, y otras pertenecían directamente al Inca. En muchas provincias se superpuso el culto imperial en los antiguos centros ceremoniales. El sistema de “provincias” dispersas exigía una poderosa, numerosa y eficiente organización estatal con muchos funcionarios. Tenían un sistema de contabilidad decimal. Usaban el quipu (cordones con nudos y colores) como instrumento de cálculo y anotación. Había mensajeros (chasquis) que usaban un sistema de tambos escalonados que servían de posadas. El sistema de prestaciones y servicios que el inca reclamaba a sus súbditos era la mita (turno) que era un servicio temporal para realizar una actividad concreta. La comunidad o grupo sujeto a tributación debía ofrecer un número determinado de mitayos por un tiempo y para una tarea específica. De aquí también se conseguían contingentes para conformar el ejército imperial, aportado por diferentes ayllus. Los yanaconas (yana es criado) eran sirvientes o siervos exclusivos del inca y no debían servicio a ningún otro señor. Eran un grupo especial y tenían exenciones. Estaban distribuidos por todas las provincias. La raíz era el ayllu, constituido por productores mas o menos dispersos unidos por lazos cooperativos. No tenía un tamaño concreto, tenían una cierta autonomía económica, sentido de pertenencia o parentesco, unidad étnica, zona geográfica reconocida, dialecto común, formas alimenticias concretas, colores específicos para teñir la ropa, etc. La propiedad era colectiva, no individual. Los dioses y huacas locales eran parte de la colectividad. El trabajo se compartía así como los recursos. Generalmente cultivaban papa para si, y maíz para el tributo. El intercambio de bienes o servicios debía ser equitativo en función del concepto de ayni (retorno). La reciprocidad se garantizaba con un aynicamoyoc (guardian o juez de la reciprocidad). Podía haber estratificación y desigualdad económica. El regulador de todas estas complejas relaciones era el curaca, jefe de comunidad o pueblo. Representaba la identidad colectiva, organizaba el trabajo, repartía las tierras, enviaba a los trabajadores a distintos nichos productivos, cuidaba el almacenamiento y 11

consumo de bienes comunales, dirigía los rituales religiosos. Su mecanismo de poder era la redistribución de los bienes obtenidos colectivamente. El ayllu fue muy resistente a la conquista.

Capítulo 4: Las sociedades indígenas del paraguay y del rio de la Plata Esto avisó que no entra, por ende no lo resumo tanto como el resto. Los guaraníes tenían agricultura, en la mayor parte del resto eran cazadores recolectores, y en el NOA (noroeste argentino) había una zona agrícola que estaba en los límites del imperio inca y proveía a este de mitimaes y cuando estos pueblos fueron dominados, se los usó como “frontera tapón” contra otros indios más belicosos. El quechua era lengua franca.

Capítulo 5: Circulación de bienes y de energía en las áreas nucleares antes de la invasión europea 5.1 La circulación de bienes y de energía humana en Mesoamérica Circulación intensa de diversos bienes en el espacio mesoamericano. En Guatemala y Teotihuacán el comercio fue fundamental, en especial por las minas de obsidiana. En el valle de México fue el área olmeca, el valle de Oaxaca y Chiapas, y en el período clásico fue una red de circulación organizada y dirigida por los teotihuacanos. La decadencia de Teotihuacán fue resultado de la competencia mercantil de otros centros emergentes.

Formas de circulación en mesoamerica Hubo dos tipos: el sistema tributario y el sistema de mercados (no mercantil) El tributo podía ser: 1) En trabajo, obras “públicas” sea acueductos, canales, pirámides y monumentos, o en acarreo que era importante en una sociedad sin rueda ni animales de tiro. 2) En productos, que se entregaban directamente y podía ser en alimentos, materias primas especiales o productos acabados. Mientras mas lejos, se buscaba que sean productos de valor y fácil transporte. El sistema de circulación basado en mercados: 1) Locales, que iban de aldea hasta el enorme mercado de Tlatelolco. Era imprescindible la facilidad dada por el transporte lacustre. Estos se daban por trueque de un producto por otro. Se trocaba el excedente que se tuviera por un producto para el consumo personal, o por un producto para el tributo. También puede haber sido mediado por semimonedas como el cacao o la manta, lo cual facilitaba el intercambio. Esto pudo haber posibilitado verdaderas fortunas mercantiles en manos de pochteca mexicas y mercaderes mayas. 2) A larga distancia, abarcan miles de kilómetros y están basados en “puertos de intercambio”, donde se ponían en contacto los mercaderes del valle de México con los mayas. Esta vez son mercaderes especializados en diferentes tipos de productos. También servían de espías y enviados políticos de la Triple Alianza, y las tasas de intercambio parecían reguladas por los poderes políticos.

12

Sin embargo no era un sistema mercantil, porque la tierra y el trabajo estaban fuera de estas transacciones, y la mayoría de los intercambios se daban bajo forma de redistribución y reciprocidad. La redistribución se daba en especial en el caso del tributo. También se daba por medio de fiestas rituales que realizaban los mercaderes ricos para aumentar su prestigio. En definitiva, no había acumulación capitalista de dinero.

5.2 La circulación de bienes y energía humana en el mundo andino Inexistencia de mercados. Los bienes circulan, pero por un complejo sistema de acceso a recursos. El núcleo étnico central se ubica en las sierras, y hacia arriba están los camélidos y las salinas, y hacia abajo las yungas donde había cocales, ají, algodón, madera, etc. En estos sitios de extracción de recursos alejados del núcleo étnico había colonias con mitimaes (colonos) del grupo étnico, que compartían el espacio productivo con colonos de otros grupos étnicos, que tenían sus núcleos en otros lados, también en la sierra. La circulación se daba por la reciprocidad ligada al parentesco, y los mitimaes irían al núcleo urbano unas veces por año para intercambiar los recursos, sin que eso de lugar a que surja un sistema de mercados. Así funcionaban también señoríos étnicos mucho más grandes. Por esto se puede hablar de un modelo andino de explotación de recursos. El tributo es siempre en trabajo.

Los límites del modelo Sus límites están en la costa y en la frontera norte donde se pueden observar formas de intercambios más cercanas a la mesoamericana.

Capítulo 6: la invasión europea del espacio Caribe: las Antillas y la tierra firme 6.1 Del puerto de Lisboa a los viajes de rescate Inicio de la expansión atlántica europea en SXV y XVI. Portugal tuvo un rol importante. Primero se volcó hacia el mar por la pesca y luego por el negocio mercantil. Azores y Madeira fueron colonizadas y no tenían población. Eran entregadas como capitanías o donatarias a personas de confianza, normalmente de la nobleza para que se encarguen de su explotación. Hubo una explotación sistemática de la caña de azúcar en base a factorías. También creció la trata de esclavos. Pudieron llegar hasta las indias, pero el problema era volver a Portugal. Fue importante descubrir las corrientes que permitían un retorno fácil, a condición de internarse en el atlántico. En el rio Volta se iniciaba el regreso (la volta de Mina). Se fundan escuelas de navegación y cartografía, y se desarrolla la carabela, que era capaz de navegar en alta mar frente a vientos contrarios o de adentrarse en las desembocaduras de ríos africanos. Los españoles, al ver el éxito comercial de las factorías de Madeira, siguieron el ejemplo en las islas canarias, que sí estaban pobladas. El pacto de Alcaçovas de 1479, resultado de la guerra en la península, resolvía que los castellanos no podían navegar al sur de las Canarias, que quedaban para Castilla. El resto quedaba para Portugal. En gran parte por esto la propuesta de Colón tuvo éxito. Al contrario que 13

Brading, los autores plantean que Colón ya conocía a la perfección el camino de ida y vuelta por haberlo escuchado de algún comerciante portugués que ya lo hizo. Los portugueses encontraron Brasil en el 1500, lo cual comenzó la carrera a las indias, y éstas se dividieron en indias orientales e indias occidentales. La corte castellana tuvo que reglamentar la conquista mediante licencias de contratos o capitulaciones a determinados maestres a cambio de demarcar tierras y tomarlas en nombre de castilla. La rivalidad entre Portugal y España se resolvió con el tratado de Tordesillas en el año 1492, lo cual le permitía a Portugal acceso a Brasi, y navegar hasta occidente con libertad.

6.2 El Caribe: el Mediterraneo americano Hubo localidades aisladas que funcionaron como centro de acopio de productos para ser remitidos a Europa, que luego se convirtieron en nódulos de intercambio de productos americanos por mercancías europeas. En estas costas se realizaban negocios de “rescate”, que era cambiar o trocar oro u otros objetos preciosos por mercancías ordinarias. Los productos rescatados de los indios podían ser perlas, oro aluvial u otros indios (cautivados) a cambio de mercancías europeas de escaso valor. Ante la desmesura de los conquistadores, la corona trató de regularlos, pero no tuvo mucho éxito. No se pudo controlar una expansión planificada, como deseaba la colona. Los conquistadores que se quedaron vieron que la única forma de hacer negocios era vender a los indios como esclavos o repartirselós para que trabajen la tierra o busquen oro en los ríos, con lo que los primeros años fueron de una feroz captura de esclavos. Los reyes autorizaron legalmente el reparto de tierras e indios, pero las tierras no interesaban, sino los indios que trabajen. Poco después la entrega de tierras fue abandonada, y los indios se entregaban por plazos cortos como 4 años a condición de evangelizarlos y cuidarlos. Estas entregas podían ser cacicazgos completos. Otros indios eran repartidos como NABORÍAS, o sea, siervos del señor español por un número concreto de años (que finalizó cuando los indios se extinguieron. Invadieron islas “inútiles” (que no tenían oro) para rescatar más indios para irlos a sacar oro. Hubo muchos desplazamientos territoriales de indios para que fueran a buscar oro lo cual alteró por completo el régimen de vida indígena, disminuyendo la producción de alimentos para su subsistencia (junto con que una buena parte era tomada por los españoles para la venta). Otra parte fue puesta a trabajar para tejer productos de algodón. La devastación hizo que las islas queden completamente despobladas, inclusive de españoles que se fueron a Cuba o al continente. En cuba en 1522, los últimos 3000 indios fueron repartidos entre 19 encomenderos, procedentes de 40 comunidades. Enfermedades: Los españoles fueron afectados por la “influença” (gripe) que mató a unos cuantos, y los indios fueron afectados en tandas por la viruela, el sarampión, la malaria, la fiebre amarilla. Todo esto produjo una gran debacle demográfica antes de 1540. Beneficios para los españoles: Entre 1492 y 1520, 30.000 kilogramos de oro, producción azucarera con mano de obra esclava africana (los indios eran destinados a buscar oro) Los ingenios requerían de un molino y de mucha mano de obra. La caña de azúcar era transportada hasta el molino que debía estar 14

cerca y necesitaba agua abundante y continua para mover la máquina, junto con mucha leña para las calderas. La tierra se sembraba mitad de caña y mitad de alimentos. El resto era monte, donde se tenía al ganado suelto y se obtenía la leña para las calderas. Cuando caen los precios por la saturación del mercado europeo a mediados de siglo, cae la producción. Sin embargo en el SXVI y XVII los ingenios y la ganadería fueron la mayor actividad económica de las Antillas. La exportación de cueros produjo más beneficios que el azúcar a partir de 1540. El palo de tinte fue también una actividad lucrativa hasta que se extinguió. Las ciudades crecieron a medida que se abandonaron las prácticas agrícolas y fueron sede de autoridades de ámbito regional, además de ayudar a la centralizaión del poder. Allí se establecieron los primeros cabildos con los principales vecinos que conformaban la elite local de América colonial. Muchas de estas ciudades eran puertos donde se producía el intercambio de productos entre las islas, el continente y los puertos europeos. La población de las mismas fluctuó hacia abajo con la desaparición de los indios y se reestabilizó con el desarrollo azucarero. En general, la despoblación, la falta de incentivos económicos, el agotamiento minero y los cultivos abandonados constituyeron el panorama en las Antillas alrededor de 1520: de una región periférica.

6.3 Las costas del Caribe continental Mientras tanto se fueron conociendo las costas del Caribe continental, por medio de incursiones en busca de metales, perlas y esclavos. En 1516 se llega al rio de la Plata, situado por debajo y al oeste de la línea de Tordesillas. Fundaron Nueva Cadiz de Cubagua donde en 5 años extrajeron 2.300kg de perlas, y la ciudad era el paraíso para los juegos de azar, prostitución, alcohol y comilonas. Cuando se acabaron las perlas los rescatistas de fueron a otra parte a buscar negocios fáciles y lucrativos, como el contrabando. En el istmo de Panamá estaba el Darién (región) que fue cedida a un conquistador que fundó Nombre de Dios, con lo cual Tierra firme tenía el primer núcleo colonizador del continente. El desafío era consolidarse sobre el territorio. Se establecieron actividades agrícolas con abundante mano de obra indígena local o acumulada por razzias costeras. Los puertos eran puntos de intercambio de metal y perlas por productos europeos. Los primeros europeos en el continente trataron de hacerse de encomiendas de indios o empleos públicos (cargos capitulares, nombramientos de adelantados o tenientías de gobernación). Fue importante encontrar el pacífico, y sobre esta costa se fundó Panamá. Cuando las costas y las islas ya estaban saqueadas, los expedicionarios se lanzaron a conquistar el interior. Fue importante el descubrimiento y conquista de México (1521) y Perú (1532) y el oro de Colombia para cambiar el escenario en el Caribe continental: en 1540 el régimen de factorías quedó obsoleto y la costa cobró el sentido de puertos que permitieran la salida de oro y plata y la entrada de suministros europeos. Eran intermediarios entre las economías mineras andinas y mexicanas y las economías atlánticas europeas. Tierra Firme ya casi había reemplazado a La Española en este sentido. Allí se vendían alimentos, ropa, herramientas europeas, se explotaban haciendas de ganados y se financiaban expediciones como las “entradas” a Perú. Las actividades se diversificaban. Podían o hacer asentamientos agrarios en las 15

tierras fértiles con encomiendas de indios, dedicarse a las empresas comerciales o intentar el asalto a las grandes reservas de metal. Así, el Caribe fue creciendo como mediterraneo americano con un cordón de enclaves costeros conectados mediante cientos de embarcaciones y sólidos mecanismos y tupidas redes mercantiles sobre las que se constituyeron relaciones comerciales. Las empresas que traficaban esclavos de áfrica a América se fueron consolidando. La integración regional en el Caribe no estaba basada en la producción sino en la circulación, y el contrabando fue una parte fundamental del volumen de los negocios. A partir de la segunda mitad del SXVI se mostró como extraordinariamente dinámico.

Capítulo 7: Los castellanos en Mesoamérica 7.1 La conquista de México Cortés contaba con dos mediadores lingüísticos para el Maya y el náhuatl, uno español y otro indígena. Cortés desobedeció a su capitán y compadre y avanzó al interior. Estableció una alianza con los tlaxcalteca que eran enemigos de los mexicas. Llegó a Cholula (un santuario religioso antiguo y prestigioso), y ante rumores de traición de choluteca organizó una matanza preventiva. El Huehuyetlathoani mexica, Moctezuma, envió embajadores y presentes al caudillo extemeño. Cuando Cortés llega a Tenochtitlan, es recibido con honores, y rápidamente se convierte en carcelero de Moctezuma. Mientras, Pánfilo de Narvaez fue enviado para apresar a Cortés, y sale de Tenochtitlan para enfrentarlo. Allí queda Pedro de Alvarado, que interrumpe una fiesta religiosa mexica (permitida por el mismo) arrancando las joyas y vestiduras de los oficiantes a quienes masacró. Esto dio inicio a una rebelión, y los españoles fueron expulsados de Tenochtitlan. El valle fue alcanzado por la viruela, y mientras los españoles cercaron al valle por medio de interrumpir el abastecimiento de víveres y de establecer alianzas con varios señores de la región. Cuando volvió a entrar a la ciudad fue a sangre y fuego. Luego de ocho meses la resistencia fue vencida y la ciudad quedó en ruinas.

7.2 Las consecuencias de la conquista En primer lugar fue la contracción de la población indígena y en consecuencia la contracción de la ocupación del territorio. Se fractura el ecosistema prehispánico y se pierde progresivamente el acceso a múltiples recursos.

La catástrofe demográfica De 25.3 millones (o 11.5 millones para otros historiadores) se pasó a 1 millón en menos de un siglo. La catástrofe demográfica fue causada por el ritmo de trabajo, cambio de dieta, epidemias, en un marco de violencia y de desgano vital por las exigencias ajenas al sistema de valores cultural de universo indígena.

Las manifestaciones más tempranas de las relaciones con la sociedad indígena 1) Etapa de auténtico pillaje hasta la segunda audiencia de 1531. Renace la encomienda como sistema de explotación de la mano de obra indígena. Los pobladores europeos percibían tributo que los indios debían como súbditos del monarca, y estaban obligados a cristianizarlos como contrapartida. En México 16

esto se daba como renta de trabajo y también de productos. Se dieron las primeras construccioens eclesiásticas y civiles de los españoles. Se construyeron grandes conventos. Las encomiendas cambian de mano rápidamente. 2) Con la llegada de la segunda audiencia (1531) hay un segundo período, de “transición”, donde la renta pasó de ser entregada mayoritariamente en trabajo a ser entregada mayoritariamente en productos. El excedente agrario se orientó a los mercados mineros y urbanos. La circulación mercantil de este excedente era un aspecto de la nueva economía en formación. Esto es una suerte de prolongación del antiguo sistema de explotación. Se demarca la encomienda y los indios tributan lo que pueden dar. Se abolió el servicio personal y se instauró oficialmente el repartimiento de trabajo. En este período fracasaron los intentos de los encomenderos por convertirse en una clase feudal, y la corona ejecutó a los caudillos españoles más poderosos, dictando normas jurídicas que limitaban su poder y ponían límite a la libre disposición de trabajo indígena, impidiendo que la encomienda se convierta en un feudo hereditario. Se instauraron las estructuras político jurídicas fundamentales del poder colonial y se creó la figura del virrey. También fue el momento de una terrible epidemia (15451548) que acabó con la mitad de la población tributaria del valle central. Fue también la época de los primeros grandes yacimientos minerales.

7.3 Economía de la colonia temprana en México Las ciudades, las minas y el mercado Las ciudades debían ser aprovisionadas de forma continua, con lo cual se convierte en un centro de consumo y atracción económica del espacio colonial. Requiere pan, carne, leña, vestimenta y materiales para construcción. En los alrededores de las ciudades surgieron los ranchos, haciendas, estancias y obrajes textiles para satisfacer las necesidades básicas de la población urbana. Usando técnicas indígenas y europeas, y mano de obra indígena y africana, en su inicio fueron verdaderas cárceles. Allí iban indios endeudados, mestizos o indios reos de diversos delitos, esclavos negros, etc. Cuando un indio endeudado moría, su hijo heredaba la deuda. Hay varios tipos de ciudades: político administrativas (presencia de audiencia, gobernador o virrey), mercantiles (punto de paso en una ruta vital para la economía de la región) portuarias y ciudades mineras que se convirtieron en centro de producción artesanal. Estas ciudades formaron una red de mercados. El problema de la mayoría de las ciudades mineras era que estaban muy alejadas de la capital, con lo cual se construyeron fronteras minero agrarias a medida que se descubrían nuevos yacimientos.

¿Cómo nacen las nuevas formas laborales? Ve tu a saber por qué esto es un subtítulo aparte. Se analizan (luego) el caso particulare del Valle de Atlixco.

Los gañanes En el valle de Atlixco había macehuales terrazgueros dependientes de señores huexotzinca, que no diferían mucho de los terrazgueros castellanos conocidos por los españoles. No tenían derechos jurídicos sobre la tierra más allá del usufructo y estaban obligados a realizar prestaciones personales y pago de tributo a los pipiltin, sus “señores naturales” La primera mención de indios asalariados (gañanes) fue en 1550, hablando de una congregación de indios agricultores y naboríos. Los gañanes se fueron asimilando poco a poco a los antiguos terrazgueros prehispánicos. 17

El repartimiento de trabajo Con la desaparición progresiva del servicio personal en la encomienda se afianzó el sistema de “repartimiento de trabajo”, que también tenía antecedentes prehispánicos. Los terrazgueros acudían en tandas dirigidos por los tequitlatos a trabajar para sus señores étnicos, o para autoridades étnicas superiores. El trabajo colectivo se enmarcaba en un mundo cultural con cierto contenido ritual y simbólico propio que no existió en el trabajo de los españoles. El sistema era que el poder colonial asignaba por turnos a la fuerza de trabajo de los pueblos indios para que trabajen para empresarios hispanos no encomenderos. Esta práctica procede de 1531. Se libraba a los indígenas del control directo de los encomenderos para que puedan hacerse los repartimientos. En 1550 dejaron de ser gratuitos. Eran obligatorios pero pagos. Las tareas eran las del ciclo de trigo (escardas y cocecha) y las que no realizaban los gañanes. Construían obras hidráulicas y trabajaban en empresas mineras.

El trabajo en la minería La presencia de trabajo forzado a través de repartimiento era importante, pero en las minas alejadas del centro y del grueso de la población indígena se tuvieron que acudir a otros mecanismos (el texto, muy cortésmente, termina ahí dejándonos sin explicación de cuáles eran los otros medios).

Los cambios en las formas de ocupación del suelo Primero, la política de la corona respecto al papel de los líderes étnicos respecto al control de la sociedad indígena como subordinada. Segundo, la forma y composición del tributo, que se puso a tasa fija, creció la carga tributaria y se monetarizó la renta. Hubo problemas demográficos indígenas. Durante la primera mitad del SXVI la corona conservó el señorío indígena mediante alianzas con la nobleza indígena para combatir el proyecto de los encomenderos. Luego de mediados de 1550 y en especial en 1560 la corona abandona su proyecto inicial en función de establecer “repúblicas de indios” con cabildos indígenas para debilitar el poder de los linajes dominantes autóctonos. Esto se relaciona con la política de congregaciones y busca tres objetivos fundamentales: a) Reordenar el uso de la tierra cuando la población indígena estaba diezmada, y paralelamente al descubrimiento y explotación de nuevas minas, y el aumento de la exigencia de abastecimiento. También busca una mayor recaudación de tributo. b) Dar un impulso a la aculturación indígena. Aquí nace el pueblo indígena como hoy lo conocemos, con plaza e iglesia como centros de atención. En su mayoría los pueblos indígenas no son prehispánicos. c) Hacer accesible la mano de obra indígena. Con esto la corona buscaba controlar mejor la forma en que tributaban los indios, y reguló más de cerca la relación entre estos con los líderes étnicos. La incorporación de los campesinos dependientes en forma personal de cada pilli a los patrones tributarios comenzó a hacerse en 1562, con lo que aumentó la presión tributaria. Para cumplir esta nueva carga era importante limitar los servicios que los terrazgueros debían a sus “señores naturales” 18

y que se repartan las tierras excedentes de los señoríos a los campesinos dependientes y a todos los que no tuvieran tierras, lo que creó las condiciones para que el poder sobre los pueblos pasara de los señores al cabildo indígena. Así se desarticuló el poder económico y social del líder étnico, y fomentó a la lenta formación de una fuerza de trabajo “libre” (gañanes). A la par hubo colonos hispanos que trabajaban la tierra como auténticos labradores.

7.4 Las estructuras del poder en el período inicial Gobernadores, audiencias y virreyes (a partir de 1535) eran los que ejercían el poder y las jurisdicciones. Sin embargo el poder de los virreyes americanos era mucho menos limitado que el de sus homónimos peninsulares. Los abusos de los encomenderos (Siendo Cortés uno de ellos) se agudizaron con la primera Audiencia de 1527, y el orden jurídico se comienza a estabilizar con la segunda audiencia de 1531. El primer virrey, en 1535 dio un impulso importante a la institucionalización de Nueva España. Sus objetivos fueron limitar el poder de los encomenderos e impedir su consolidación como clase señorial con poder ilimitado sobre sus vasallos indios. Los encomenderos siguieron recibiendo un tributo en vasallos indios y seguían teniendo poder muy grande, pero se rompió la posibilidad de reconstruir en América una verdadera sociedad feudal.

Capítulo 8: Dioses y demonios: la conquista de los andes 8.1 Primer acto: Cajamarca Estando las riquezas del Caribe agotadas, y con la imposibilidad de ir al norte por la gente de Cortés y Alvarado ni al sur, por el Darien, decidieron viajar por el pacífico. Pizarro y Almagro fueron los que encabezaron este intento. En el segundo intento tuvieron mejor suerte, y en el tercero, ya con permiso oficial para enseñorearse de aquellas tierras. En 1530 hicieron una aventura con 180 hombres, desembarcaron en la costa ecuatoriana, se enteraron de que dos grandes señores de aquellas tierras se estaban enfrentando entre sí (Huascar y Atahualpa). Los españoles llamaron refuerzos, y cuando llegaron fundaron una ciudad donde dejaron a sesenta españoles al mando de Belalcázar. El resto marchó hacia el Tawantinsuyu en 1532. El pequeño grupo de conquistadores acabaron en pocos días con el imperio incaico. La dominación incaica había generado descontentos y constantes alzamientos entre los señores étnicos locales. Huascar había nacido en Cuzco y era el candidato de la panaca imperial oficial de la capital del imperio. Atahualpa había nacido en Quito y era el hijo de una princesa norteña, siendo reconocido en el norte. Pizarro pudo apresar a Atahualpa, pero hay que considerar que la conquista del perú fue una guerra de indios contra indios, de los cuales Pizarro arrastraba ya a varios miles aportados por los caciques aliados. Tanto Atahualpa como Pizarro se consideraban a si mismos como a dioses frente a un demonio. Atahualpa ofreció a los invasores un extraordinario rescate a cambio de su vida y libertad. Mientras tanto ordenó a sus generales a que no ataquen a los invasores a pesar de que tenía tres comandantes prácticamente rodeando a los españoles. Menos de un mes después de cobrar el rescate y hacer el famoso reparto del botín (6000 kg de oro, 11700kg de plata, con lo cual cada soldado tuvo 40kg de oro y 80 de plata), Pizarro asesina a Atahualpa con el pretexto de traición.

19

Los herederos de Huascar se volvieron aliados de los invasores, junto con los huancas y jaujas que terminaron siendo aliados incondicionales de los castellanos. Todo intento de los indios de unificarse contra los invasores fracasó. Desde Cajamarca los pizarristas partieron a Cuzco. Hubo varias batallas en el camino a Cuzco, pero el ejército de los españoles con sus aliados indios triunfó. La entrada y conquista de la capital imperial de Cuzco inauguró una nueva etapa en la invasión europea, donde disminuyó el enfrentamiento entre todos los sectores en disputa e inició la organización del espacio ocupado. Manco es coronado como nuevo inca y luego se fundan las ciudades españolas de Cuzco y Lima. Se procedió al primer reparto de encomiendas y comenzó el expolio sistemático de la capital, sus alrededores y los grandes santuarios. Lima fue establecida como nueva capital. A finales de 1534 la conquista del Perú parecía culminada. Las entradas a territorio no conquistado eran cada vez más frecuentes y cada vez llegaban mayor número de voluntarios atraídos por las noticias de los dos repartos efectuados.

8.2 Segundo acto: la guerra del Cuzco y la sublevación de Gonzalo Pizarro La estabilidad duró poco y en pocos años estalló una guerra en varios frentes que terminó con la derrota de indígenas y conquistadores a manos de los enviados reales: Primero Pedro de la Gasca y luego el Virrey Toledo. Desde la fundación de la Gobernación de Nueva Toledo, que correspondía a Almagro, comienza una intensificación del conflicto entre pizarristas y almagristas. Almagro buscaba poseer Cuzco. Manco inca, al principio bajo el servicio de los españoles, decide ponerse al frente de su pueblo contra los invasores cuando Pizarro se marcha a Lima y Almagro a Chile. Su primer intento fracasó, y fue encarcelado y torturado. Luego en 1536 organiza una imponente rebelión indígena que culminó con los españoles cercados en Cuzco por un ejército indígena. Prendieron fuego la antigua capital y cercaron Lima, pero fueron derrotados por los españoles aliados a varios grupos indígenas. Cuando mueren generales rebeldes importantes, el curso de la rebelión cambia y manco se retira a la “ciudad perdida” en la selva. En medio de esto estalla el conflicto entre pizarristas y almagristas, con una victoria de los pizarristas y la muerte de Almagro. Esto generó una tregua que intensificó el proceso de conquista y de fundación de nuevas ciudades. Una segunda rebelión del Inca Mango se dirigió contra los huancas, destruyendo su principal santuario y ejecutando a sus sacerdotes y guardianes. La represión a la segunda rebelión fue aún más sangrienta que la anterior. El hermano menor de Francisco, Gonzalo Pizarro fue nombrado Gobernador de Quito pero a finales de 1542 llegaron las noticias de las Leyes Nuevas que atacaban los intereses de los primeros conquistadores. Así, Gonzalo Pizarro fue la figura que aglutinó a los encomenderos que buscaban transformarse en una nueva casta gobernante con un máximo grado de independencia. Cuando llega el primer virrey de perú, Blasco Núñez de Vela, es derrotado y muerto por orden de Gonzalo Pizarro. Mientras, se descubría Potosí y Manco moría apuñalado por la espalda por un almagrista al que había refugiado. En 1547 llega Pedro de La Gasca, enviado como “pacificador del Perú” por el emperador. Tenía autoridad para castigar a los traidores, y para conceder perdón real a los conquistadores que se pasen a las filas de los leales al rey, junto a la no aplicación de los aspectos más picantes de las Leyes Nuevas. 20

Con esta autorización de perdón juntó tropas entre los rebeldes que se pasaban de bando, y luego de un tiempo Gonzalo Pizarro fue capturado, encarcelado y luego ejecutado como traidor al rey. Las promesas de no aplicar la ley nueva quedaron en la nada, y la primera generación de la conquista pasaba a la historia. Comienzan a llegar nuevos pobladores que aseguraban lealtad al rey al recibir prebendas, encomiendas, etc que antes pertenecían a los conquistadores.

8.3 Tercer acto: el camino del norte. Las tierras de El Dorado Hubo muchas “entradas” tanto al norte como al sur, pero el mito del dorado impulsó a los conquistadores a adentrarse en Ecuador, ya que muchos buscaban oro fácil. También usaron las rivalidades entre las distintas etnias para prevalecer. Se conquista Quito acabando allí la resistencia incaica, y luego de la guerra se sucede una intensa actividad expansiva y pobladora. Siguieron buscando El Dorado, lo cual ocasionó quejas del propio cabildo de Quito por la sangría de indígenas que esto costaba. Desde el norte y el sur buscaban encontrar el Dorado, pero lo que encontraron fue Bogotá. Como el señor étnico con el que se aliaron no les dio tanto oro como esperaban, fue ejecutado. Cuando los tres conquistadores fueron a resolver el pleito por quien iba a ser el gobernador de Bogotá a España, Carlos V decidió beneficiar a un cuarto, recién llegado, que no tenía pleito en ningún lado. La decisión real estaba en consonancia con la política de sustituir a los viejos conquistadores por una nueva generación de recién llegados con intereses diferentes a estos y poco dispuestos a reconocer la primacía de los conquistadores.

8.4 Cuarto acto: el camino del sur. Chile Estas entradas fueron de carácter marginal por su escasez de tesoros y pobreza manifiesta. Almagro fue el primero en adentrarse hacia allí. Pallu fue inestimable por su conocimiento del terreno (este fue un indio aliado de los españoles que aparece varias veces, siempre a favor de un bando u otro). Esta primer expedición se dio cuenta que el dorado no estaba al sur, ni en chile ni Tucumán. Otro conquistador, Valdivia, pasa el desierto de Atacama y encuentra valles fértiles, donde funda Santiago de la Nueva Extremadura. Esta ciudad es destruida poco tiempo después, y a partir de este punto y hasta 1598 los españoles se empeñan en un esfuerzo bélico largo, difícil y bastante estéril donde establecieron fortines de poca entidad, dispersos y con poca población. Chile se convirtió en foco de organización de otras entradas a espacios aún al margen del proceso de conquista, pero también para incursiones en búsqueda de mano de obra. Para muchos fue la única oportunidad de alcanzar el caduco anhelo señoreal, y para otros un buen lugar donde ocultar su pasado de dudosa lealtad al rey, donde La Gasca no los fuera a buscar. En general la historia de Chile fue una de guerra sin fin.

21

Capítulo 9: La invasión Europea del Paraguay y del Plata Este no lo resumo porque no entra, y lo vimos en Argentina.

Capítulo 10: Población y medio ambiente. Principales consecuencias del choque de la conquista 10.1 La población americana antes y después de la conquista Para México central Cook y Borah calcularon que de 25,3 millones (o 11,5 de mínima), para 1523 pasaron a 16.8 millones, 6,3 en 1548, 2,6 en 1568 y en 1605 a penas un millón de habitantes. Hay varios factores que contribuyeron para este descenso: una cadena causal de ritmo de trabajodieta-epidemia, en un marco general de violencia y donde se halla el estado anímico particular de “desgano vital”. Los ritmos de trabajo agotadores (y en general ajenos al sistema de valores del universo cultural indígena) junto con una dieta empobrecida a causa de la pérdida progresiva de acceso a recursos fueron efectos catalizadores para que las epidemias resulten mucho más mortíferas. Con desgano vital se refiere al impacto de la ruptura de todo el sistema de creencias y forma de organización causada por la conquista.

10.2 La conquista y el medio ambiente El valle del Mezquital de México se transformó de un lugar densamente poblado, con un complejo mosaico agrícola de irrigación y explotación de bosques y pasturas. Era un mosaico humano. A finales del SXVI la dominación europea lo había convertido en un semidesierto de mezquite con abundantes rebaños de ovejas y bosques deforestados. Esto fue causado por la explotación casi exclusiva del paisaje para pastoreo de ovejas, el colapso de la población indígena y las alteraciones ecológicas que causó la expansión del lanar. En el valle de México, que era una cuenca lacustre situada a 2.240 metros, estaba densamente poblado y se mantenía por un sistema de “jardines flotantes” (chinampas). Allí, los conquistadores en medio del enfrentamiento contra los mexicas destruyeron calzadas, canales, esclusas y alabardones. Hubo una rápida destrucción también de las chinampas. Luego hubo una progresiva desecación del sistema lacustre, puesto que los españoles buscaron que el lago tenga una salida hacia el rio Tula. Las chinampas quedaron así sin agua y se retiraron a zonas cada vez más alejadas, y junto con los lagos se acabaron los recursos en proteínas animales y vegetales del sistema lacustre. En algunos lugares los maizales reemplazaron al agua, pero otros lugares quedaron como zonas semidesérticas puesto que no eran aptas para la agricultura. El resultado fue desastroso: En la estación seca, el polvo de la tierra yerma generaba verdaderas tormentas de tierra. La progresiva deforestación de los bosques en las faldas de la sierra acentuaron el proceso de evaporación, acelerando los mecanismos de desecación. Sin embargo algunos otros lugares se adaptaron bien a la producción triguera, que conformó un cambio positivo.

Capítulo 11: sometimiento y resistencia. El mundo americano frente a la conquista 11.1 Viejos y nuevos señores. Tras la fase inicial de la conquista, el orden fue resultado de un conjunto de pactos, alianzas y acuerdos entre los distintos grupos de los primeros conquistadores, los señores étnicos locales, las 22