Vocabulario Trilingue Español, Latín Náhuatl

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA

Overview

Download & View Vocabulario Trilingue Español, Latín Náhuatl as PDF for free.

More details

- Words: 50,129

- Pages: 204

Loading documents preview...

Vocabulario trilingüe en español-latín-náhuatl atribuido a fray Bernardino de Sahagún Heréndira Téllez Nieto

PREMIOS INAH

Vocabulario trilingüe en español-latín-náhuatl atribuido a fray de

bernardino

sahagún

PREMIOS INAH

Vocabulario trilingüe en español-latín-náhuatl atribuido a fray de

bernardino

sahagún

Heréndira Téllez Nieto

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Téllez Nieto, Heréndira. Vocabulario trilingüe en español–latín–náhuatl atribuido a fray Bernardino de Sahagún / Heréndira Téllez Nieto. – México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010. 204 p.; 21 cm. – (Colección Premios INAH. Wigberto Jiménez Moreno 2004) ISBN: 978-607-484-035-3 1. Español – Diccionarios – Latín. 2. Español – Diccionarios – Náhuatl. 3. Latín – Diccionarios – Español. 4. Náhuatl – Diccionarios – Español. I. Bernardino de Sahagún, fray, 1499-1590. II. t. III. Serie.

Vocabulario trilingüe en español-latín-náhuatl, atribuido a fray Bernardino de Sahagún obtuvo el premio

inah

Wigberto Jiménez Moreno 2004 a la mejor tesis de

licenciatura en Lingüística. Primera edición: 2010 D.R. ©

Instituto Nacional de Antropología e Historia Córdoba 45, col. Roma, 06700, México, D.F. [email protected]

ISBN: 978-607-484-035-3 Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los titulares de los derechos de esta edición. Impreso y hecho en México.

índice

Prólogo Patrick Johansson

11

Introducción

17

El Vocabulario Trilingüe, en español-latín-náhuatl, atribuido a fray Bernardino de Sahagún

25

Elio Antonio de Nebrija y sus trabajos lexicográficos

37

Labor misionera de la orden franciscana en la Nueva España

51

Importancia de la obra nebrisense en la evangelización de la Nueva España

79

Edición parcial del manuscrito

95

Conclusiones

173

Bibliografía

197

A Pabla, pequeña hermanita; a Cris y Soco, mis papás con cariño

prólogo

Desde hace algunas décadas —después de cuatro siglos de oscurantismo— las lenguas y las culturas indígenas en México volvieron a ser objeto de una mirada humanística que tiende a rehabilitarlas en la conciencia de los mexicanos. Este despertar indigenista no se limita a las culturas contemporáneas sino que es también retrospectivo y “exhuma” valores culturales autóctonos sepultados bajo espesos sedimentos de olvido e indiferencia, como consecuencia de una erosión ideológica y cultural de varios siglos. Por otra parte, el latín, lingua franca de la cultura europea durante mucho tiempo y arca lingüística de la doctrina cristiana desde la traducción del hebreo que hizo San Jerónimo de la Biblia, está ahora confinado a estrechos reductos universitarios. Si bien difícilmente puede ser revitalizado en el contexto cultural mexicano moderno, el estudio de las modalidades de su uso en tiempos coloniales puede resultar fructífero. Muchos indígenas, como Antonio Valeriano, el “Cicerón mexicano”, Antonio Huitziméngari, hijo del rey Tarasco Caltzontzin, así como el mestizo tlaxcalteca fray Diego de Valdés, fueron grandes latinistas. La traducción de obras indígenas en náhuatl al latín por los mismos indígenas fue un acontecimiento relevante en la historia de las letras mexicanas. Citemos tan sólo como ejemplo la traducción del Tratado de yerbas medicinales de los Indios, traducido del náhuatl al latín por el indígena Juan Badiano. Por otra parte, la traducción del latín a distintas lenguas indígenas de textos doctrinales y obras de

11

“gentiles” oriundos del Mediterráneo dejó huellas imborrables en la historia de México y en su literatura. Bernardino Ortiz de Montellano escribió: “El latín y las lenguas indígenas resultan ser, con iguales derechos, los antecedentes lingüísticos de nuestra literatura”.1 Alfonso Reyes matizó las afirmaciones de Ortiz de Montellano al considerar que la literatura mexicana procede de tres corrientes: “La primera es de acarreo indígena aunque gradualmente configurada al cauce español [...] la segunda es de acarreo europeo y de tipo académico: el cultivo de las letras latinas en traducciones y en obras originales [...] la tercera es ya la literatura en lengua española”.2 En un contexto religioso, Francisco Sánchez (Quod nihil scitur, Lyon, 1581) señala que los indígenas poco a poco “se hacen más religiosos, más agudos, más doctos que nosotros mismos”.3 El latín y el náhuatl fueron estrechamente vinculados desde mediados del siglo xVi, especialmente en traducciones de sermones y de pasajes de la Biblia. Una refutación en náhuatl al libro I del Códice Florentino dedicado a los dioses paganos, por ejemplo, permite apreciar el “diálogo” interlingüístico que se estableció entonces entre el latín y el náhuatl. El ejemplo de la traducción al náhuatl de un corto párrafo del capítulo 13 del Libro de la Sabiduría ilustra lo anterior: Quorum si species delectati deos putaverunt: Sciant quanto his dominator eorum speciosor est: Speciei enjm generator hec omnia constituit.4 [Pues si seducidos por su hermosura los tuvieron por dioses Debieron conocer cuánto mejor es el señor de ellos En efecto, es el autor de la belleza quien hizo todas estas cosas.]

1

Citado por Alfonso Reyes en Obras completas de Alfonso Reyes, tomo xii, México, 1960, p. 309. 2 Idem. 3 Reyes, op. cit., p. 310. 4 Códice Florentino, libro I, f. 29v.

fce,

12

La versión en náhuatl de Sahagún que corresponde a este parágrafo es la siguiente: A. Jn iehoantin, y, ca ixpopoiume, motlapololtianj, injc otlateutocaque: ca cenca qujmaujçoque, yn jtlachioalhoan dios, ynjc tlanextia, ynjc pepetlaca, in teiollalia: auh ynjn amo ic qujmoteutizquja: ca çan ic qujlnamjquizquja, ca oc cenca tlapanauja, ynjc cenca tlanextia, pepetlaca, teiollalia, tepapaqujltia, yn jnteiocuxcatzin dios: in çan vel iceltzin itetzinco quiça in pepetlaca, in tlanextia, in jxquich teiollali, yn jxqujch tetlamachti, vel iehoatzin çan vel izeltzin, tlachioale.5 A. Estos están ciegos, están en el error, así reverenciaron a falsos dioses. Adoraron las hechuras de dios porque alumbran, porque brillan, reconfortan. Pero a estos no debían adorarlos. Sólo debían recordar que es mejor, brilla más, resplandece, reconforta, regocija a la gente el creador, dios. Sólo de él proviene lo que resplandece, lo que brilla, todo lo que reconforta, todo lo que hace feliz a la gente, él, sólo él, es el creador de las cosas.

La traducción al náhuatl de Sahagún desmenuza el pensamiento relativamente abstracto del original en latín6 y cuela los contenidos cristianos en el molde expresivo indígena. A la trascendencia semántica de la palabra latina, y a la ponderación solemne de su frasis, corresponde la inmanencia efervescente de un tejido verbal indígena en el cual la yuxtaposición dulcemente persuasiva de sinónimos, la repetición, el colorido sonoro y visual, así como el ritmo, dan a ver y sentir lo que se quiere expresar. El contexto doctrinal en el que se realiza la conquista espiritual de México y los imperativos comunicacionales de la transmisión del mensaje cristiano van a justificar la elabora5

Idem. Cf. Johansson, P., “Les stratégies discursives de Sahagún dans une réfutation en nahuatl du livre I du Codex Florence” en Journées d’Etudes: Les littératures didactique et dramatique en langues autochtones dans le Mexique et le Pérou Coloniaux, Toulouse, Université de Toulouse-le Mirail (en prensa). 6

13

ción de gramáticas y diccionarios correspondientes a las lenguas indígenas. En este libro Heréndira Téllez recuerda a los religiosos que elaboraron las Artes y los Vocabularios de dichas lenguas. En lo que concierne a la lengua náhuatl, según lo manifiesta la autora, fray Francisco Jiménez compuso hacia 1528 un esbozo gramatical intitulado Arte y vocabulario de la lengua mexica. La gramática de fray Andrés de Olmos, terminada en 1547, no sólo describe sistemáticamente la lengua náhuatl en una perspectiva nebrisense sino que también aduce formas idiomáticas y difrasismos propios de la lengua. El diccionario de Molina, publicado en 1571, es una obra maestra de lexicografía translingüística náhuatl-español, español-náhuatl. Estas herramientas gramaticales y lexicográficas serían una ayuda imprescindible para la evangelización. Si las gramáticas de Antonio de Nebrija fueron la base teórica de la mayoría de las Artes y de los estudios lingüísticos que se realizaron en México, el Vocabulario del romance en latín (Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem), del mismo autor, sirvieron de modelo para la elaboración de vocabularios en lenguas indígenas. La realización del vocabulario trilingüe español-latín-náhuatl corresponde sin duda al contexto cultural prevaleciente entre los frailes evangelizadores. Si el modelo nebrisense determinó la estructura general del diccionario es probable que el tenor expresivo de los textos bíblicos y doctrinales en latín que había que traducir y difundir, así como la discursividad del lenguaje científico y culto, propio de las glosas, haya determinado la necesidad de un vocabulario trilingüe. El pensamiento religioso y jurídico-administrativo español se colaba todavía en los surcos expresivos del latín y es probable que la traducción al náhuatl de un término en latín, consagrado por el uso, haya sido más práctico que su traducción del español. De cualquier modo, el Vocabulario trilingüe daba un espacio lexicográfico a palabras en romance que pudiesen matizar la voz en latín. En cuanto a la atribución del Vocabulario trilingüe a Sahagún, si bien es probable que el copista haya sido indígena, por los numerosos indicios que lo sugieren, la cuestión de la autoría

14

del eminente franciscano permanece sin respuesta contundente. Heréndira Téllez favorece aquí esta hipótesis al detectar similitudes en la caligrafía entre el manuscrito del Vocabulario trilingüe y los Primeros Memoriales de Sahagún, lo que la lleva a concluir con base en estos y otros elementos indiciales: Por lo visto anteriormente, considero que el Vocabulario trilingüe es una obra lexicográfica diseñada por fray Bernardino de Sahagún como parte de los trabajos de la obra franciscana, elaborada hacia 1540 y terminada antes de 1555, en el Imperial Colegio de la Santa Cruz; que el amanuense es un indígena del scriptorium franciscano y que la obra fue creada con fines didácticos.

Después de haber descrito minuciosamente el manuscrito y haber evocado la obra de Nebrija y su importancia para la evangelización, Heréndira Téllez procede a la edición crítica y al análisis de un corpus jurídico-administrativo del Vocabulario trilingüe. Considera los aspectos fonéticos, morfológicos, léxicos, gráficos, ortográficos y lexicográficos del español, del latín y del náhuatl. El tenor etnocentrista de las entradas en castellano y en latín es manifiesto y frecuentemente coercitivo en lo que concierne a la palabra correspondiente en náhuatl. La construcción indígena del sentido mediante la lengua se realizaba de manera muy distinta de las que propone la conceptualización occidental, por lo que la correspondencia lexicográfica es a veces aproximada. Tal es el caso de la entrada “Pobre varón o mujer”, pauper, eris, cuya correspondencia léxica registrada en náhuatl es el verbo motolinía, “sufren”, el cual, además de diferir en cuanto a la categoría gramatical, tiene un campo semántico que no coincide con el término en latín. La entrada “Libre como quiera”, liber, a, um, en latín, tiene como correspondencia en náhuatl tlaxoxouhqui, vocablo que expresa la “ausencia de trabas” mejor expresada por el término en latín que por el sintagma castellano. En otros contextos temáticos, imaginamos los malabarismos conceptuales y lexicográficos que realizó el informante para poder encontrar un término náhuatl que coincidiera con la expresión en castellano y/o en latín.

15

Sea lo que fuere, además de su inestimable valor como herramienta lexicográfica, el Vocabulario trilingüe permite observar cómo las ideas se colaban en las respectivas lenguas y cómo el llamado encuentro de dos mundos fue, en los doctos contextos aquí aludidos, un encuentro de tres lenguas. Patrick Johansson Instituto de Investigaciones Históricas, unam

16

introducción

La tradición del estudio de la cultura, la lengua y los autores clásicos en México se remonta a los primeros años de la Conquista. Desafortunadamente, los datos que han llegado hasta nosotros son tan escasos que es difícil formarse una idea de las características culturales del siglo xVi, además, el hecho de que sea el siglo de la Conquista hace que los estudios sobre esta época estén encaminados a comprender los fenómenos históricos, políticos y religiosos, omitiendo, por lo general, que éste también fue un periodo de acercamiento entre las culturas autóctonas de América y las europeas. Sin embargo, existen trabajos encaminados al estudio de los fenómenos culturales y lingüísticos que marcaron este periodo y que representan un hito entre los estudios de la tradición clásica en México. Trabajos que contribuyen al rescate de nuestra propia cultura, recuperan la larga tradición clásica en México y fomentan, además, los estudios humanísticos en nuestro país, tan necesarios en esta época. Sin embargo, existe aún una gran cantidad de documentos pertenecientes a la época colonial que no se han rescatado y que constituyen un universo por explorar. Y, considero que es oportuno difundir y ampliar la investigación de las obras latinas elaboradas en la Nueva España, ya que el estudio de esta época es básico para la tradición clásica actual. Por ello, realicé como tesis de licenciatura el estudio, análisis y la edición parcial de un documento realizado en el siglo xVi: el Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem, interprete Aelio

17

Antonio Nebrissensi, o Vocabulario trilingüe,1 en castellano, latín y náhuatl, obra atribuida a fray Bernardino de Sahagún y uno de los primeros trabajos lexicográficos elaborados en la Nueva España. El propósito de estudiar este documento lexicográfico que incluye la lengua náhuatl es poner de manifiesto el contacto lingüístico que se dio durante los primeros años de la Conquista, trabajo realizado, sobre todo, por los frailes encargados de evangelizar las tierras conquistadas ya que, si bien, la idea de “la conquista espiritual” en las nuevas tierras fue lo que atrajo la atención de los religiosos y el deseo de desterrar las prácticas religiosas antiguas los llevó a profundizar en la cultura y la lengua indígena, también es cierto que sin el esfuerzo realizado por esos hombres la historia de los pueblos y culturas antiguas no habría llegado hasta nosotros. En principio, el esfuerzo misionero se encaminó sólo a la conversión de los naturales; con el tiempo, los frailes intuyeron la necesidad de integrar a los indígenas en la religión católica y para ello crearon diversos tipos de escuelas encaminadas a formar a los naturales en esta fe. La institución educativa más representativa de este esfuerzo franciscano lo constituye, sin duda, el Imperial Colegio de la Santa Cruz en Santiago Tlatelolco, un colegio creado para niños indígenas a principios del siglo xVi. En este centro educativo se presentó la oportunidad de lograr un intercambio cultural de elevado nivel, ya que por una parte se formó a los jóvenes indígenas con una educación de tipo superior que incluía los estudios de latinidad y, por otra, los frailes encargados de dicho colegio tuvieron acceso a las culturas autóctonas a través de los estudiantes. De esta manera, se realizó —como parte de un esfuerzo conjunto entre frailes e indígenas, y como parte de un gran 1 “Dictionarium ex hisniensi in lati / num sermonem, interprete Aelio Antonio Neprissensi. Lege foeliciter”. [c.a.] 1540, atribuido a fray Bernardino de Sahagún, se encuentra en la Biblioteca Newberry de Chicago y pertenece a la colección Ayer, ms. 1478. Quiero expresar mi agradecimiento a la Biblioteca Newberry por las facilidades otorgadas para obtener el microfilm del manuscrito con fines de estudio, a Pamela Olson y sobre todo a Elizabeth Freebairn.

18

corpus documental del que quedan pocos ejemplos—, el Vocabulario en tres lenguas, que intentaba ser tanto un instrumento didáctico para los jóvenes estudiantes del latín como una herramienta para los misioneros. Este manuscrito pone de manifiesto la mezcla cultural y lingüística a que antes me he referido y es una obra de gran valor filológico que ha pasado inadvertida desde esta perspectiva, aunque ha sido estudiada y analizada por su atribución a fray Bernardino de Sahagún. Hasta ahora, el Vocabulario trilingüe no ha sido estudiado en conjunto. Existen trabajos parciales, los cuales no han tomado en cuenta todas las características de la obra. Entre ellos podemos mencionar las descripciones que se realizaron en el siglo xix, cuando el manuscrito fue descubierto por José Fernando Ramírez, en la biblioteca del Convento Grande de San Francisco, en México; así, tenemos la descripción de Alfredo Chavero, quien poseyó el manuscrito: Es un volumen grueso, en 4º menor español, escrito con magnífica letra de forma medio gótica, en un papel genovés. En cada renglón la palabra está en español y la sigue su traducción latina, colocándose encima del renglón con tinta roja, la voz mexicana aunque en algunos lugares falta esta última.

Señalaba, asimismo, la posibilidad de que dicho documento fuera de fray Bernardino de Sahagún: El diccionario es a dos columnas. Tiene al principio dos fojas independientes del vocabulario, y en ellas y en la última página hay en letras diferentes varios nombres con su traducción mexicana: una de estas letras en la primera página es de Sahagún. Esto, que aparece como corrección o adición de la copia, y el no tenerse noticia de que otro escritor haya hecho otro vocabulario trilingüe son pruebas bastantes de que el presente es el tan buscado de fray Bernardino.

Además de ello, señalaba al posible copista, tomando como base otros documentos del Colegio de Tlatelolco: “De su discípulo Martín Jacobita hay varias firmas en el códice de Santiago, y comparándolas con la letra del vocabulario se conoce desde

19

luego que el discípulo fue el escribiente (sic) de la magnífica obra del maestro”.2 Posteriormente, conocemos la opinión de Joaquín García Icazbalceta quien señalaba que dentro de la obra conservada de fray Bernardino existió una gramática y un vocabulario de la lengua mexicana no conocida, pero que ambas estaban perdidas y sólo era conocido el Vocabulario que poseyó Chavero, el cual en su opinión era “un simple léxico”.3 Ya a principios del siglo xix, Luis Nicolau D’Olwer coincidía con Icazbalceta señalando que tanto “el arte de la lengua mexicana con su vocabulario apéndiz, o sea, la gramática y diccionario náhuatl”4 se habían perdido y que “nada nos queda de una y otra edición sino el título; a no ser que el vocabulario pueda identificarse con el texto manuscrito conservado hoy en Chicago. [...] Me parece evidente, sin embargo, que se trata de dos obras muy diferentes.”5 Actualmente, contamos con el análisis de Jesús Bustamante García, quien hace una descripción de la obra en su estudio sobre los documentos sahaguntinos. En un breve estudio señala que la obra puede atribuirse a fray Bernardino de Sahagún y que pertenece a la época en que el fraile trabajaba en el Colegio de Tlatelolco.6 Por su parte, John Frederick Schwaller hace una reseña del vocabulario en su guía de manuscritos en náhuatl, en donde señala que éste pertenece muy probablemente al fraile seráfico, y que habría sido elaborada hacia el año 1540 y afirma que se trata de una obra didáctica.7 Quizás el estudio más amplio sobre el Vocabulario trilingüe sea el de Mary Clayton; por una parte, hace referencia a las características de composición del manuscrito y, por otra, realiza un análisis de las particularidades lingüísticas del documento. 2

Alfredo Chavero, Bibliografía mexicana, 1903, p. 59. Joaquín García Icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo xvi, 1981, p. 340-341. 4 Nicolau D´Olwer, Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590), 1952, p. 72. 5 Ibid., p. 111. 6 Jesús Bustamante García, Fray Bernardino de Sahagún, una revisión crítica de los manuscritos y de su proceso de composición, 1990, pp. 374, 388–399. 7 John Frederick Schwaller, “Guías de manuscritos en náhuatl”, en Estudios de Cultura Náhuatl, pp. 326-327. 3

20

La autora plantea que este documento bien pudo ser diseñado fuera del Colegio de Tlatelolco, y considera que este manuscrito posiblemente no tenga ninguna relación con el padre Sahagún; en cuanto a la fecha de composición, Clayton señala que pudo ser elaborado entre 1530 y 1625.8 Miguel León-Portilla hace referencia al manuscrito en la biografía del padre Sahagún señalando que: En lo que concierne al Vocabulario, tan sólo puede mencionarse el que se conserva en la Colección Ayer de la Biblioteca Newberry en Chicago. Consiste en un volumen de 158 folios recto y vuelto en el que siguiendo al de Nebrija, añade equivalencias en náhuatl. En tanto que algunas personas han dudado que dicho vocabulario sea el preparado por Sahagún o al menos el primer borrador, otros […] se inclinan a identificarlo como tal.9

Y añade que hace falta analizar algunos documentos de fray Bernardino, entre los cuales dice, “los principales escritos que aguardan estudio: los sermones conservados en la Biblioteca Nacional de México y en la Colección Ayer de la Biblioteca Newberry de Chicago; el santoral, las postillas y el Vocabulario trilingüe en esta última biblioteca”.10 Al tomar en cuenta estas consideraciones, me propuse hacer un estudio global y sistemático que parta del contexto histórico y del análisis lingüístico, y que tenga como fundamento un proceso ecdótico que me permita sostener unas hipótesis sobre la autoría y la fecha de composición del documento. Este trabajo consta de cinco capítulos. En el primero realizo una breve descripción del manuscrito y presento la historia de dicho documento. El segundo capítulo consiste en un recuento del trabajo lexicográfico de Elio Antonio de Nebrija, ya que su obra fue la base del manuscrito que analizo, así como también de muchas obras de lenguas indígenas, razón por la cual me pa8 Mary L. Clayton, “A trilingual spanish-latin-nahuatl manuscript dictionary sometimes attributed to fray Bernardino de Sahagún”, en International Journal of American Linguistics, 1989, pp. 391-416. 9 Miguel León-Portilla, Bernardino de Sahagún, pionero de la antropología, 1999, p. 195. 10 Ibid., p. 218.

21

reció importante presentar los aspectos formales propuestos por Nebrija. El capítulo tercero contiene un amplio estudio sobre los franciscanos y su labor misionera en la Nueva España, desde la llegada de los primeros evangelizadores hasta 1550, época de predominio franciscano. En este capítulo hago también un análisis sobre el Colegio de Tlatelolco, dedicado a jóvenes indígenas y la importancia de los estudios del latín que en el se realizaban. En el capítulo cuarto presento una descripción de la inf luencia de Nebrija en las obras elaboradas por franciscanos en lenguas indígenas; ya que muchas de ellas tomaron como modelo las Artes y Vocabularios de dicho autor, adaptándolas a las necesidades de la lengua indígena, lo cual dio como resultado obras de tradición nebrisense en la Nueva España. En este sentido es importante el Vocabulario trilingüe, ya que es el primer testimonio que se conoce sobre un texto íntegro de Nebrija. En el capítulo quinto realicé una edición crítica parcial11 sobre un corpus seleccionado del Vocabulario, con el fin de mostrar las particularidades lingüísticas del manuscrito y señalar las diferencias que existen entre el Vocabulario trilingüe y dos de las ediciones conocidas del Vocabulario de Nebrija.12 Por último, elaboré, a partir de todos los elementos descritos, mis conclusiones sobre la fecha de composición del manuscrito y sobre su autoría. Considero que este trabajo es parte del esfuerzo por crear herramientas metodológicas encaminadas al estudio y difusión del latín colonial, y pretende ser una aportación para quienes traduzcan textos neolatinos o novohispanos, ya que muchos textos como el Evangelarium, epistolarium et lectionarium aztecum 11

Considerando que la edición es sólo una hipótesis de trabajo. Elio Antonio de Nebrija, Dicionarium ex hispaniensi in latinum sermonem [Salamanca, ca. 1495], edición facsimilar de la Real Academia Española, Madrid, 1981; Vocabulario de Romance en Latín, transcripción crítica de la edición revisada por el autor (Sevilla, 1516), edición e introducción de Gerald J. Macdonal, Madrid, Castalia, 1973. En adelante me referiré a ellos como el Vocabulario hispano–latino de Nebrija (primera o segunda edición). 12

22

sive mexicanum atribuido a fray Bernardino de Sahagún;13 los Poemas de Faustino Chimalpopoca;14 la Tragedia intitulada Ocio de Juan de Cigorondo; la Carta del padre Pedro Morales; el Mercurio Indiano de Patricio Antonio López; Vindicias de la verdad de fray Antonio de la Rosa Figueroa,15 así como muchas otras obras, sobre todo de carácter doctrinal, combinan estas tres lenguas: el español, latín y náhuatl. Finalmente, quiero expresar mi gratitud a quienes me apoyaron en la realización de mi tesis y en la elaboración de este libro. A la doctora Laurette Godinas por su profesionalismo, la enseñanza del método ecdótico, la minuciosidad de sus revisiones en cada ocasión y sus consejos, incluso para la redacción. Al doctor Patrick Johansson, por su apoyo en este tema; por la generosidad constante en la transmisión de sus conocimientos; por las observaciones y análisis riguroso a este trabajo y por el tiempo que dedicó a mi tesis, el cual se ha prolongado al presente en el proceso de edición crítica del manuscrito, del cual pensamos ofrecer una versión digital. Además, debo reconocer la gran libertad con que mis asesores me permitieron trabajar y formular varias hipótesis, conjeturas, suposiciones; incluso, me dejaron recorrer mi propio camino de errores formativos en el proceso de investigación, señalándome siempre aquello que debería corregir y, al final, aceptaron que yo expresara mis ideas, en algunos casos aun en contra de su opinión experta. Por todo ello, mi gratitud y respeto. También quiero dejar constancia de mi agradecimiento a distinguidos profesores e investigadores que, de una u otra forma, me apoyaron mientras realizaba este trabajo: doctores Miguel León-Portilla, Beatriz Mariscal, Concepción Company, Thomas Smith, Rosa Lucas, Miguel Pastrana y Lourdes Rojas. 13 Bernardino Biondelli, Evangelarium, epistolarium et lectionarium aztecum sive mexicanum, 1858. 14 Manuscrito inédito de poemas en latín y náhuatl del que actualmente preparo una reseña, edición y traducción. 15 Todas estas obras pertenecen a la Biblioteca Novohispana de El Colegio de México: Las dos primeras están publicadas; Beatriz Mariscal Hay prepara la edición de Mercurio Indiano y María Águeda Méndez la de Vindicias de la Verdad.

23

Al doctor Francisco Barriga, con cariño, por las “coincidencias significativas” y por ser promotor de este libro. Y, por último, a quienes son mi ánimo de trabajo, mi corazón e inspiración, por su cariño: Pabla, “pequeña hermanita, niña sin jardín, que por no tener f lores sembraste una en ti”; a Reyes, Tom, Lucio, Caridad, Aguedita, Joaquina y Verania. A Pigra, con saudade: voy a por el sueño...

24

el vocabulario Trilingüe, en español-latín-náhuatl, atribuido a fray

bernardino de sahagún

El manuscrito 1478 de la Colección Ayer de la Biblioteca Newberry de Chicago es un vocabulario en tres lenguas, castellano, latín y náhuatl, creado en los primeros años del siglo xVi en la Nueva España y el cual puede considerarse uno de los primeros documentos lexicográficos del Nuevo Mundo. Este vocabulario en tres lenguas parte de un diccionario bilingüe que cumple con las características formales de éstos: The basic purpose of a bilingual dictionary is to coordinate with the lexical units of one language those lexical units of another language wich are equivalent in their lexical meaning. The first language, to whose lexical units the lexical units of the other language are coordinated is called the source language; the order of the entries in a bilingual dictionary is given by the source language. The other language whose lexical units are coordinated to the first ones is called the target language.1

El diccionario base es el “Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem. Interprete Aelio Antonio Nebrissensi” un vocabulario bilingüe con entradas en castellano y su correspondiente latino, obra elaborada por Elio Antonio Nebrija e impresa hacia 1495, en Salamanca. El llamado Vocabulario trilingüe, a su vez, puede ser descrito como un diccionario plurilingüe porque reúne los rasgos fundamentales para ser considerado como tal, es decir, la con1

Ladislav Zgusta, Manual of lexicography, 1971, p. 294.

25

cepción de formas léxicas en una lengua de origen que pueden ser equivalentes a otras lenguas de destino y, como tal, el Vocabulario trilingüe enfrenta los problemas comunes a este tipo de diccionarios: One of consequences of this complexity is that there usually is some explanatory apparatus in the entry (such as glosses, explanations etc.), not only the lexical units themselves, plus their equivalents in the target language. The other consequence of it is that the difficulties connected with the construction of a dictionary in wich equivalent lexical units of more than two languages would be coordinated [...] grow so rapidly with the number of languages that it simply is not worth while to undertake such work.2

FONTES CRITICAE

El título que aparece en el manuscrito es el siguiente: Diccionarium ex hisniensi in lati / num sermonem, interprete Aelio Antonio Neprissens. Lege foeliciter.

Es una obra atribuida a fray Bernardino de Sahagún, y en el catálogo de la Biblioteca Newberry aparece datado cerca del año 1540. Es, como ya se ha mencionado, parte de la Colección Ayer, ms. 1478. Las variantes en el título pueden ser las siguientes, según la propia Biblioteca. Diccionarium ex bisniensi in lati / num sermonem, interprete Aelio Antonio Neprissensi. Lege foeliciter. Diccionarium ex bismensi in lati / num sermonem, interprete Aelio Antonio Neprissens. Lege foeliciter.3

De acuerdo con la transcripción paleográfica realizada a 2

Ibid., p. 297. Información proporcionada por Martha Briggs, restauradora de la Biblioteca Newberry. 3

26

partir del original que se encuentra en la Biblioteca Newberry, considero como posible el siguiente título: Diccionarium ex hisniensi in lati / num sermonem, interprete Aelio Antonio Neprissensi. Lege foeliciter.4

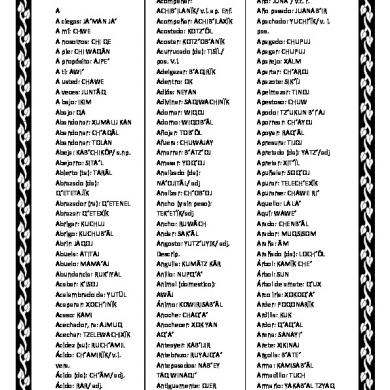

Descripción codicológica El Vocabulario trilingüe es un documento manuscrito de 157 folios, recto y verso, cuyas medidas aproximadas son de 18.5 por 13.3 cm, según la escala métrica que aparece en el microfilm. La encuadernación es inglesa, del siglo xix; tiene un lomo de cinco nervios, con dos tejuelos, el primero contiene la inscripción “Vocabulario trili cast. lat. c”, el segundo sólo añade “ms”. El soporte de dicho manuscrito es papel genovés,5 sin filigrana y se encuentra un poco deteriorado por la humedad, pero no presenta marcas de polilla ni otros insectos; actualmente presenta restauraciones. A la encuadernación se le añadieron dos guardas; en la inicial se encuentra el ex libris del señor Ayer. Entre ella y el comienzo del vocabulario hay dos hojas con apostillas; estás hojas son de papel diferente al del cuerpo del Vocabulario: la letra y la tinta también son diferentes de las del “vocabulario”, entre estas dos hojas y el resto se puede apreciar el borde de una hoja recortada después de la encuadernación. La foliatura es doble escrita con números arábigos; ésta aparece en el ángulo superior derecho escrita a lápiz, comienza con el folio 1 recto y termina en el folio 157 verso. El manuscrito no presenta ilustraciones ni reclamos. Cada letra del alfabeto comienza con letras capitulares. Las entradas del Vocabulario inician con mayúscula. En el manuscrito se pueden apreciar cuatro tipos de letra diferentes, el cuerpo del texto presenta letra gótica redonda con rasgos humanísticos. 4 En el original las lecciones correctas debieron ser hispaniensi y Nebrissensi. Foeliciter, a pesar de ser una hipercorrección de feliciter, aparece así en el título de la edición de 1513 del Vocabulario hispano-latino de Nebrija. 5 Alfredo Chavero, op. cit., p. 59.

27

El texto fue elaborado a dos columnas y presenta aproximadamente 24 entradas por columna; es decir, 48 entradas por página. Las entradas así como la traducción latina están elaboradas con tinta negra, las glosas fueron escritas con tinta roja. La “caja” del manuscrito es regular, deja márgenes amplios en los lados exterior e inferior, en cambio, el lado interno es estrecho, por ello algunas veces queda incompleta la palabra pegada a la costura por falta de espacio. En la parte superior el margen es muy estrecho. Las entradas comienzan con letra mayúscula; un símbolo calderón introduce el cambio de letra a medida que avanza el alfabeto. Contenido Encontramos dos folios al principio del documento que presentan grandes diferencias con respecto al resto del manuscrito probablemente fueron añadidos posteriormente, al encuadernar el manuscrito; la letra de estos folios es procesal cursiva y su contenido es el siguiente: folio 1 recto, “Syete maneras ay de pecado mortal”; sigue a dos columnas la lista de los siete pecados en español y su traducción en náhuatl, en total completan 26 entradas en el primer folio. El folio 1 verso comienza con “los x consejos del evangelio […]”, y ocupa 4 renglones del primer párrafo; el siguiente comienza: “el po., es la pobreza […]”, tiene 11 renglones más esta página que termina con el señalamiento “el 4º. Es de la t”, y queda incompleta la frase. En folio 2 recto sólo están los títulos de los “consejos 5º al 10º”; entre cada consejo existe un espacio de aproximadamente uno o dos centímetros. Estas dos páginas, folio 1 verso y 2 recto, sólo están escritas en español.6 La siguiente página, folio 2 verso, tiene escritos siete renglones con una entrada en español y su glosa náhuatl; más de tres cuartas partes de la hoja están en blanco. 6 El texto es el siguiente: “El 5º es de la mansedumbre. El 6º. Es de la misericordya. El 7º es de la simplicidad. El 8º es quitarlas ocasiones del pecado. El nono es de rechazo de las yntenciones. El 10º es la conformidad de la palabra con la doctrina”.

28

En el folio 3 recto comienza propiamente el cuerpo del diccionario con la siguiente rúbrica: “Dictionarium ex hisniensi in latinum sermonem, interprete Aelio Antonio Neprissen. Lege foeliciter”. A partir de este folio y hasta el folio 156 sigue íntegramente al Vocabulario español-latino de Elio Antonio Nebrija,7 dejando una línea debajo de cada entrada. En la mayor parte de los casos fue escrita una glosa en náhuatl; cuando ésta no aparece sólo queda el espacio en blanco. El Vocabulario trilingüe concluye en el folio 157 recto con la rúbrica “Finis huius libri”. El folio 157 verso presenta adiciones y correcciones a dicho Vocabulario.8 Tipos de letra El documento presenta cuatro tipos de letra diferentes. La primera —en los dos folios que preceden al vocabulario— es una letra grande, temblorosa e irregular, algo cursiva, inclinada tanto hacia el lado derecho como hacia el izquierdo. Los trazos verticales son firmes y gruesos, los trazos horizontales y perpendiculares son delgados. El segundo tipo de letra es el que forma el cuerpo del vocabulario, es una letra pequeña, cuidada, regular, que oscila entre lo gótico y lo humanístico, de cursus y ductus regular con pocos errores y borrones.9 La letra de las glosas es regular, firme e inclinada hacia el lado derecho, como éstas fueron elaboradas con otra tinta, en momentos parece que se trata de una letra diferente. El tercer tipo de letra lo encontramos en algunas anotacio7 No me ha sido posible precisar cuál edición del Vocabulario de Nebrija tomó como modelo el Vocabulario trilingüe, a pesar de haber cotejado el manuscrito con diversas ediciones de la Biblioteca Nacional de Madrid, ya que por una parte la obra de Nebrija tuvo múltiples ediciones en el siglo xVi y, por otra, actualmente hay varias ediciones perdidas o desconocidas. 8 Este último folio lleva en la parte superior la rúbrica “de enmendar” y corrige el texto. La letra es muy parecida a la de los dos primeros folios del manuscrito. 9 La obra parece haber sido elaborada por un amanuense que se estaba iniciando en el arte de la caligrafía, ya que comete errores atribuibles a un copista sin experiencia, v. gr., el uso de la “r” de martillo después de una vocal, donde usualmente se utiliza una “r” redonda y la consiguiente corrección de la grafía sobre el renglón.

29

nes marginales o correcciones que van dentro del cuerpo del texto, ésta es la misma letra que realizó las correcciones finales del manuscrito.10 La cuarta letra se presenta en las apostillas del documento; ésta es una letra grande y regular, cursiva, del siglo xVii o posterior, a juzgar por el contenido de dichas apostillas.11 Foliatura La foliatura del manuscrito es posterior a la elaboración de éste, probablemente haya sido numerado hasta el siglo xix, a juzgar por los rasgos caligráficos. Y no corresponde al orden alfabético del Vocabulario: en el folio 5v termina la segunda columna con la entrada “Acocear” y el folio 6r comienza con la palabra “aguaitamiento” y prosigue el orden alfabético correcto —agah-ay-al— hasta el final del folio 11v; el folio 12r comienza con la entrada “acoceamiento”, desde este punto hasta el folio 15v el orden alfabético es otra vez correcto —ac- ad-af-ag—; el folio 16r comienza con “aluuza”.12 Desde este folio hasta el final, el orden alfabético es el mismo que el del Vocabulario de Nebrija. Abreviaturas y símbolos especiales Las abreviaturas en la parte español–latín del documento son comunes en la escritura del siglo xVi: tilde para la nasalización; signo de abreviatura sobre la q para las sílabas “que” “qui”; “e” sobre la letra d para la sílaba “de”; el uso de e caudata (e) para 10

Esta letra se puede apreciar en los folios 57v, 66r, 83r, 116v y 157v. Algunas de estas apostillas son aclaraciones de palabras “[fol. 5v] Agil: tzitzcuictic / Agil ser: tzitzicuini / Agilidad: içiuhcayotl, içihuilliztli / totocaliztli. Paynaliztli”. Otras apostillas son una referencia de dos obras del siglo xVii “[fol. 12r] Acostumbrar. tequiuhtia. Mijangos f. 420. [fol. 36v] Canzer enfermedad: Qualocatl / Mijangos fol. 155. [fol. 142v] tlaiaco. Vide Mijankos Dominica 8 post lent f. 342”, y se refiera a la obra de fray Juan Mijangos, Espejo divino en lengua mexicana, impresa en México por Diego López Dávalos en 1607. La otra es una referencia a la obra de fray Juan Bautista “[fol. 25r] Aumen- / tarse en / quantidad / [n.l.] / hueia / en numo /miecquia / mimiya / huayotia / ohueix / omiequix / Bautista / adu. f. 62.” la cual se refiere a las Advertencias para los confessores de los naturales, compuesto en Santiago Tlatelolco e impreso en México, en casa de M. Ocharte, en 1600. 12 Ninguno de los estudiosos anteriores pareció darse cuenta de esta particularidad del manuscrito, por lo menos así lo señaló Bustamante García: “Distribuido alfabéticamente y sin otra particularidad, el diccionario termina hacia el centro de la f. 157”, op. cit., p. 397. 11

30

el diptongo æ; además del signo “=” para marcar la separación de una palabra entre uno y otro renglón. En náhuatl se utilizan las mismas abreviaturas que en español para las sílabas “que” “qui”. El manuscrito presenta una grafía especial en las glosas, una t con cedilla (t), cuya escritura sólo se registra en este manuscrito; es un grafema que se utiliza en lugar del dígrafo tz que posteriormente sería usado.

historia del manuscrito

El Vocabulario trilingüe fue encontrado en el siglo xix por don José Fernando Ramírez, bibliófilo e historiador, quien obtuvo este libro del fondo bibliotecario del Convento de San Francisco el Grande de México. Este fondo documental de San Francisco funcionó desde el siglo xVi y fue quizá la mejor biblioteca de la Nueva España al finalizar dicho siglo, ya que a partir de la fundación del convento, los franciscanos comenzaron a reunir, en lo posible, gran cantidad de libros.13 En este convento vivieron durante diferentes periodos grandes figuras de la Orden franciscana, entre ellos fray Bernardino de Sahagún, fray Andrés de Olmos, fray Arnaldo Bassasio, fray Juan Focher; más tarde lo habitaron fray Juan de Torquemada, fray Juan Bautista y fray Agustín de Vetancourt. En el siglo xViii, fray Francisco de la Rosa y Figueroa, quien también vivió en dicho lugar, fue el encargado de custodiar y clasificar los materiales que se encontraban en la biblioteca del convento; como bibliotecario realizó un gran catálogo de las obras ahí reunidas, así como de sus autores; pero a pesar de su gran labor no existe actualmente la clasificación total de las obras que se encontraban cuando él clasificó los libros.14 Muchas de las obras que hasta esa época todavía se encontraban en el recinto se perdieron o se destruyeron; durante el

13

Felipe Teixidor, Ex libris y bibliotecas de México, pp. 379-392. Francisco de la Rosa y Figueroa, Diccionario bibliográphico alphabético e índice sylabo repertorial de quantos libros sencillos existen en esta librería del Convento de N.S.P.S. San Francisco de México. México, [s.i.], 1758. 14

31

siglo xix, cuando la Iglesia sufrió la desamortización de sus bienes, algunos libros pasaron a manos de particulares. Éste es el caso del Vocabulario trilingüe que fue entregado a José Fernando Ramírez por los superiores del Convento Grande de San Francisco, desafortunadamente se desconocen los detalles de esta operación, por lo que no quedó dicho si a cambio los religiosos obtuvieron un beneficio, monetario o de otra índole; tampoco se sabe en qué fecha fue entregado el documento a Ramírez. A la adquisición del manuscrito siguió la descripción. Su descubridor señaló que éste era un manuscrito anónimo del siglo xVi, pero conjeturó que había en él letras que podían ser de la mano de fray Bernardino de Sahagún. No sabemos si la referencia y la atribución de este manuscrito a Sahagún provino de los superiores del Convento ni tampoco cuál fue la historia del Vocabulario trilingüe en los anaqueles de la Biblioteca de San Francisco. A partir de la adquisición de José Fernando Ramírez es cuando el manuscrito vuelve a circular. Después de don José Fernando pasó a las manos de otro bibliófilo reconocido, don Alfredo Chavero, quien al ver este manuscrito consideró que se trataba de una obra hecha por Sahagún. Sus argumentos eran más o menos sólidos: por una parte señaló que tanto Sahagún como Torquemada y Vetancourt hablaban de un Vocabulario trilingüe escrito por el primero. Sahagún anotó en el Calendario mexicano, al hablar de los ritos y ceremonias de los antiguos, que estaba componiendo un vocabulario en tres lenguas “hazian muchas y grandes ceremonias, las quales se vera por extenso en el vocabulario en tres lenguas que se va haziendo”.15 En cuanto a las referencias de Torquemada que citó Chavero están las siguientes: Fray Bernardino de Sahagún hizo arte de la lengua mexicana […] Y como hombre que, sobre todos, más inquirió los secretos y profundidad de esta lengua, compuso un Calepino (que así lo 15 Juan B. Iguíniz, “Calendario mexicano atribuido a fray Bernardino de Sahagún”, en Boletín de la Biblioteca Nacional de México, 1918, p. 220.

32

llamaba él) de doce o trece cuerpos de marca mayor. […]. Un vocabulario trilingüe, en latín, castellano y mexicano que yo tengo en mi poder.16 Escribió otros once libros de marca de pliego en que se contenían en curiosísima lengua mexicana, declarada en romance, todas las materias de las cosas antiguas que los indios usaban en su infidelidad […] escribió también otro vocabulario, que llamó trilingüe, en lengua mexicana, castellana y latina, de grandísima erudición, en este ejercicio de la lengua mexicana. […] así en el Vocabulario Trilingüe que hizo, dice en su prólogo estas palabras: va en romance esta gramática histórica: Ne dedisse videamur ansam Rabinis qui saepe expugnaverunt me a juventute mea […].17

Y la opinión de Vetancourt, que secundaba a Torquemada, dice sobre Sahagún: […] fue electo en segundo lugar con el doctíssimo P. Fr. Iuan de Gaona por lectores de Tlatilulco en la fundación del Colegio de Santa Cruz, donde lucio como luz sobre candelero, porque era en todo género de ciencias consumado. Supo con tanta propiedad la lengua mexicana que nadie, hasta ahora le ha igualado. Escribió en ella muchos libros, que en el catalogo de escritores se hará mención. Tuvo por esto contradicciones pareciéndole a algunos que no era bien escribir en la lengua mexicana a los indios sus antiguos ritos. Porque no se les diesse ocasión à seguirlos, por lo qual puso en el Vocabulario de tres lenguas que tengo. Va en romance esta gramática: ne dedisse videamur ansam rabinis qui saepe expugnaverunt me a inventute mea.18

Por otra parte, Chavero notó que no había registro de otra obra escrita en tres lenguas.19 Su último argumento fue haber encontrado letras en el Vocabulario trilingüe que parecen pertenecer a fray Bernardino. 16 Juan de Torquemada, Los veintiún libros rituales y Monarquía indiana [Madrid, por Nicolás Rodríguez, 1723], 1969, lib. xix, cap. xxiii, t. 3, p. 387. 17 Ibid., lib. xx, cap, xlVi, t. 3, p. 487. 18 Agustín de Vetancourt, Menologio franciscano de los varones más señalados, 1982, p. 113. 19 Sin embargo, actualmente se conoce por lo menos otra obra escrita en tres lenguas: castellano, náhuatl y otomí, de la cual se hablará más adelante.

33

“V— Vocabulario Trilingüe—[...] túvose por perdido el vocabulario en cuestión pues después de Vetancourt, nadie lo había vuelto a ver; y aún hubo quien negase su existencia. Pero la equivocación fue del español emigrado, pues además de los testimonios, irrecusables en materia, de Torquemada y de Vetancourt, hay una prueba palmaria y es que todavía existe: formaba parte de mi biblioteca. (nota en el original: Igualmente pasó a poder del Sr. Fernández del Castillo, y fue vendido en Londres). Es un volumen grueso, en 4º menor español, escrito con magnífica letra de forma medio gótica, en un papel genovés. En cada renglón la palabra está en español y la sigue su traducción latina, colocándose encima del renglón con tinta roja, lo voz mexicana aunque en algunos lugares falta esta última. El diccionario es a dos columnas. Tiene al principio dos fojas independientes del vocabulario, y en ellas y en la última página hay de letras diferentes varios nombres con su traducción mexicana: una de estas letras en la primera página es de Sahagún. Esto, que aparece como corrección o adición de la copia, y el no tenerse noticia de que otro escritor haya hecho otro vocabulario trilingüe son pruebas bastantes de que el presente es el tan buscado de fray Bernardino. De su discípulo Martín Jacobita hay varias firmas en el códice de Santiago, y comparándolas con la letra del vocabulario se conoce desde luego que el discípulo fue el escribiente (sic) de la magnífica obra del maestro”.20

El documento también fue visto y analizado por otros grandes investigadores de dicho siglo, como don Joaquín García Icazbalceta, quien lo describió de esta manera: XIII. Vocabulario trilingüe: castellano, latino y mexicano— Mendieta no habla de este libro: la primera noticia de él se debe a Torquemada que le tenía en su poder. El Sr. Chavero poseyó uno que cree ser el del P. Sahagún. Describí este MS., como anónimo, en mis Apuntes (No 169). Tiene 155 ff. Apareció en el Catálogo Ramírez con el nº 545, y fue vendido en £ 38 al librero Quaritch, quien luego le anunció en £ 50 (nota en el original: Actualmente en la Ayer Collection, núm. 1478. Nicolau, pp. 116-117). El Sr. Ramírez, en sus Suplementos a la Biblioteca de Beristáin, le describe también entre los Anónimos, y le pone este título: 20

Alfredo Chavero, op. cit., p. 59.

34

“Dictionarium ex hismensi (sic) in latinum sermonem interprete Aelio Antonio Nebrissensi. Lege foeliciter. MS. en 4º de 310 páginas, en mi biblioteca.” Conjetura que es de Sahagún; mas no expresa que haya en él letra suya. Cree asimísmo que es el propio MS. que perteneció a Torquemada y Betancurt, pues “lo adquirí (dice) por el favor de los superiores del mismo convento que habitaron”, es decir, el de S. Francisco de México. Podrá muy bien ser de Sahagún, original o copia, el volumen a que nos vamos refiriendo; pero hay señas de un Vocabulario Trilingüe que no se acomodan bien a éste. El volumen que fue de los Sres. Ramírez y Chavero, y que en julio pasado de 1885 estaba aún en poder de Quaritch era un simple léxico, que no contenía ni podía contener lo que hallamos en las referencias del autor mismo y de Fr. Juan Bautista.21

Sin embargo, a pesar del interés que este manuscrito despertó en el país, fue vendido al extranjero, aunque primero pasó por las manos de Fernández del Castillo; después fue adquirido por un librero inglés llamado Quaritch. Posteriormente, el manuscrito fue vendido a Edward Ayer. Así, pasó a formar parte de la Biblioteca Newberry de Chicago, con toda la colección del señor Ayer cuando murió. En la actualidad, se encuentra en dicha Biblioteca, Colección Ayer, ms. 1478.

21

García Icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo xvi, p. 340-341.

35

elio antonio de nebrija y sus trabajos lexicográficos

Los trabajos gramaticales del humanista español Elio Antonio de Nebrija fueron fundamentales en el desarrollo de la lingüística hispana a partir del siglo xV; sin embargo, también fueron el punto de partida de los trabajos elaborados fuera de España, ya que representaron el primer testimonio de lingüística descriptiva de un idioma vulgar. Por ello, estos trabajos tuvieron gran aceptación entre los descubridores de nuevas lenguas que se vieron precisados a describir a partir del castellano o, a veces del latín, lenguas desconocidas. El éxito de las obras nebrisenses se debió, en principio, a la reforma gramatical llevada a cabo por Nebrija y puesta en la práctica en sus obras, en donde superaba la tradición medieval de las gramáticas y vocabularios para dar una fisonomía propia al español, cuyas características se verán más adelante.

reseña biográfica

Elio Antonio de Nebrija fue hijo de Juan Martínez de Cala y de Catalina de Xarana y Ojo; nació en Lebrija, antiguamente llamada Nebrissa Veneria, en la provincia de Sevilla; en ese lugar pasó los primeros años de su vida y recibió educación formal. La fecha de su nacimiento1 es aún dudosa; sin embargo, suele 1 Félix G. Olmedo, Nebrija (1441-1522). Debelador de la barbarie, comentador eclesiástico, pedagogo-poeta, 1942, pp. 9-11.

37

datarse en 1441. Cuando Nebrija cumplió catorce años fue enviado a Salamanca, donde recibió lecciones de matemáticas, filosofía natural y filosofía moral.2 Posteriormente, pasó a Italia, donde disfrutó de una beca para estudios de teología en el Colegio de San Clemente de Bolonia. Durante la estancia en Italia, “Nebrija recorrió las escuelas más célebres, oyó a los maestros más acreditados, se perfeccionó en las humanidades y adquirió, además, el conocimiento de las lenguas griega y hebrea”.3 Los conocimientos adquiridos fueron la base de los trabajos filológicos que después desarrollaría; la beca terminó en mayo de 1470.4 De los diez años que Nebrija estuvo en Italia, pasó sólo cinco estudiando en Bolonia, el resto del tiempo lo dedicó a viajar y escuchar lecciones de latín y de griego; hay que señalar que por ese tiempo, se encontraban dando clases de griego humanistas tan reconocidos como Constantino Láscaris en Mesina, Marsilio Ficino en Florencia, Demetrio Damilas en Milán. A partir de estos humanistas la tradición gramatical volvió a sus bases helénicas5, retomando los textos de Dionisio Tracio, Apolonio Díscolo y Herodiano y con base en ellas reescribieron la tradición gramatical de la cual fue seguidor Nebrija. Al volver a su patria, Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, lo llamó para que ejerciera el cargo de preceptor de un sobrino, señalándole una renta de 50 f lorines; en este cargo duró tres años. Después de ese tiempo, Nebrija llegó a Salamanca, probablemente entre 1473 y 1474, donde tuvo a su cargo alguna asignatura no especificada; se trata, quizá de un curso que llamaban “generales” o de “repeticiones”.6 En 1475, firmó contrato con la Universidad de Salamanca para encargarse de dos cátedras públicamente salariadas:7 una de Elocuencia y otra de Poesía; en enero de 1476, fue nombrado maestro 2

Nebrija, “Introducción”, Vocabulario hispano-latino [Salamanca, 1495]. Juan B. Muñoz, en Olmedo, op. cit., p. 18. 4 Idem. 5 Un claro ejemplo es la Gramática griega de Constantino Láscaris, impresa por Aldo Manuzio en 1476. 6 Ibid., p. 23. 7 Nebrija, Vocabulario hispano-latino, fol. a iii r. 3

38

de prima de gramática, cargo que poco antes había quedado vacante. Nebrija contrajo matrimonio, en fecha incierta, con Isabel de Solís y procreó siete hijos.8 Las clases que impartía en la Universidad de Salamanca fueron interrumpidas, ya que Nebrija renunció a ellas para dedicarse a sus trabajos lexicográficos; durante 19 años vivió bajo el protectorado de Juan de Estuñiga, hasta 1504, fecha en que éste murió.9 Regresó a su cátedra en Salamanca en el año de 1506; al comenzar los cursos de 1508 a 1509, Nebrija no se presentó en la Universidad por más de cuatro meses, por lo que se declaró vacante su plaza; ese mismo año el Rey le nombró cronista. Posteriormente, regresó a Salamanca y desde 1509 a 1513 fue profesor de Retórica.10 Después, pasó a Sevilla para encargarse de la cátedra de San Miguel, dedicada a la gramática; en esta cátedra sólo estuvo por un año, pues al año siguiente pasó a Alcalá, donde el cardenal Cisneros lo recibió de buen grado, otorgándole la cátedra de Retórica.11 En dicha ciudad, Nebrija murió en el año de 1522.12

obras de nebrija

El gramático13 Elio Antonio de Nebrija pugnó desde su llegada de Italia porque en España se replanteara el estudio del latín y se regresara a los modelos clásicos y con su obra contribuyó a esta labor; para ello, escribió la gramática latina, porque consideraba que con las obras existentes —sobre todo las gramáticas medievales— se oscurecía la enseñanza de la lengua latina y, sobre todo, porque al desconocer esa lengua la inter8

Olmedo, op. cit., pp. 23-28. Ibid., pp. 29-32. 10 Ibid., pp. 33-38. 11 Ibid., pp. 53-56. 12 Ibid., pp. 62-59. 13 La labor principal de Nebrija fue la gramatical, a pesar de que el término de “gramático” en el siglo xVi era aplicado de forma poco elegante y era una ciencia escasamente valorada en esa época. 9

39

pretación de los materiales en latín era engañosa y errónea. La Gramática castellana también puso de manifiesto la preocupación didáctica de Nebrija.14 El propósito de Nebrija era muy ambicioso;15 por ello, además se encargó de elaborar dos léxicos, los cuales tenían como finalidad establecer el “recto sentido” de las palabras. Los vocabularios fueron el Diccionario latino–hispano y el Vocabulario hispano-latino.16

la lexicografía en nebrija

El trabajo lexicográfico de Nebrija comenzó con el diccionario latino–español,17 llamado Aeli Antonij nebrissensis grammatice Lexicon ex sermone latino in hispaniensem, cuya primera edición se publicó en Salamanca en el año de 1492; en 1512 apareció en Burgos la segunda edición de este diccionario corregido y el Diccionario geográfico.18 Posteriormente, apareció el vocabulario hispano–latino, el Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem. La primera edición apareció sin fecha en Salamanca, probablemente en 1495; 14

Sobre la obra gramatical de Nebrija, vid, Tellez, 2009,

dea-ucm.

dea, ucm.

Memoria

15 Nebrija, en la citada introducción al Vocabulario hispano-latino, señala que con la elaboración de las gramáticas había puesto “los cimientos grandes y firmes” de aquel “edificio que tenía pensado” y califica a los diccionarios —junto a las gramáticas— de “obras diversas de una misma obra”, op. cit., fol. iii r. 16 Se ha pretendido que Nebrija tenía planeado una gran obra lexicográfica, un “Thesaurus Linguae Latinae, estructurado en tres volúmenes, que el Maestro tenía terminado antes de 1492”. José Perona, “Antonio de Nebrija, lexicógrafo”, en Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística, Nebrija v centenario, Murcia, Universidad de Murcia, 1994, t. 1, p. 449. En este trabajo, además de dar la traducción de las palabras, explicaría el sentido de éstas, como lo hace en el Lexicon Iuris; pero su protector Juan de Zuñiga lo apresuró a publicar alguna cosa y por ello hizo imprimir el Vocabulario latino–hispano (Olmedo, op. cit., p. 110; Perona, loc. cit.); producto de este apresuramiento se refleja en el orden alfabético de las entradas del Diccionario y en las transliteraciones del griego y del hebreo, como señala José Perona, “Coloquio”, en Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, ed. de Carmen Codoñer y Juan Antonio Gonzáles Iglesias, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, p. 440. 17 Usualmente se denomina Diccionario a la versión del léxico latino-castellano, y Vocabulario al español-latino. 18 Palau, op. cit., t. x, pp. 476.

40

una segunda edición se publicó un año después que la segunda edición del diccionario latino–hispano, es decir, en 1513 en Salamanca; y la tercera edición salió a la luz en Salamanca en 1516.19 Esta última reimpresión se hizo en vida del autor y fue revisada y corregida por el propio Nebrija. Las dos partes del diccionario fueron muy bien recibidas, por ello durante los siguientes años se hicieron numerosas ediciones; así, se habrían publicado cerca de “cincuenta y un ediciones en el siglo xVi, treinta y cinco desde comienzos de xVii hasta 1834”.20 Además, entre las obras lexicográficas se encuentra el vocabulario de derecho civil:21 Aenigmata iuris civilis ab Antonio Nebrissensis edita, Salamanca, 1506.22 Los propósitos de Nebrija al crear los vocabularios eran fundamentalmente los mismos de las gramáticas, ya que deseaba retomar el camino de los autores clásicos, de las auctoritates, las cuales para él eran los autores clásicos latinos, tanto de la época de la República y el Imperio romano, como los autores religiosos reconocidos; al crear los vocabularios, tomó en cuenta “casi cuatrocientos muy apropiados autores”,23 y buscó el significado preciso para traducirlos al castellano. Si bien éste fue el primer gran esfuerzo por hacer un léxico de una lengua vernácula, Nebrija aprovechó algunos vocabularios ya existen19

Idem. Gregorio Salvador, “Nebrija como iniciador de la lexicografía española”, en Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística, Nebrija v centenario, t. 1, p. 6. 21 Nebrija “dedicó una parte no pequeña de su atención y curiosidad al examen de los textos de derecho romano que analizó no como jurista sino como historiador y filólogo”, Antonio García y García, “Nebrija y el mundo del derecho”, en Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, p. 121. 22 El Lexicon Iuris estaba dedicado al obispo de Burgos, Juan de Fonseca; en la introducción a dicha obra Nebrija prometía publicar una obra parecida sobre medicina, pero aunque se piensa que ya tenía dicha obra preparada, al enterarse que habían sido publicadas dos traducciones sobre esta materia —un libro de Hermolao Bárbaro y otro de Juan de Ruelio—, Antonio decide editar la obra de Ruelio, añadiéndole un índice; algunos estudiosos llegan a confundir esta obra con la prometida por Nebrija (Olmedo, op. cit., p. 36); sin embargo, Enrique Montero y Avelina Carrera señalan que además de aquella obra, después de la muerte de Nebrija se encontró el Dictionarium medicum, vid. Enrique Montero y Avelina Carrera “El Dictionarium medicum de E.A. de Nebrija” en Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, pp. 399-411. 23 Nebrija, Diccionario latino–hispano, fol. a ii r. 20

41

tes; reorganizó y amplió esos materiales con profundo sentido filológico y creó el Diccionario de la lengua española, el cual según su propio juicio, “servirá para cotejar las palabras” de las dos lenguas; es muy abreviado “para que su precio no espantase a los pobres” y para que fuera de lectura fácil. Además, lo presenta con el título de Diccionario, utilizando por primera vez este término y criticando el título de otras obras.24 Estas obras, como herramientas lexicográficas, fueron concebidas “como una prolongación” de las gramáticas, “una ayuda para la recta interpretación de las palabras” y una guía para quienes hubieran de escribir en latín.25 La organización del material léxico y la estructura del propio diccionario le confieren un aspecto de modernidad a dicha obra. El Diccionario de Nebrija de 1492 consta de casi 30 mil palabras,26 las entradas están acomodadas de acuerdo al orden alfabético, aunque en muchos casos se da prioridad a la composición de familias morfológicas sobre el orden alfabético.27 Las siguientes ediciones del Diccionario —como la de 1512— presentan una evolución en el proceso de composición; en ellos, el orden alfabético es casi perfecto.28 El Vocabulario, por su parte, estaba compuesto por cerca de 20 mil palabras, en orden alfabético;29 éste, como ya se ha dicho, es el primer testimonio de un diccionario con entradas en lengua vernácula ordenado alfabéticamente, el cual presenta una gran cantidad de vocablos hispanos con equivalencias al léxico latino, y en algunos casos al griego. El Diccionario y el Vocabulario son una misma obra en dos partes; sin embargo, presentan características diferentes, pues ambos están planeados para una interpretación de los vocablos desde la lengua de origen a la lengua meta. Por ello, el 24

Ibid., fol. a iii v. Gregorio Salvador, op. cit., pp. 9-10. 26 Olmedo, op. cit., p. 110. 27 Brigitte Lépinette, “Le lexicon de Nebrija et les Catholicon abbreviatum”, en Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, pp. 327-338. 28 Codoñer,” Coloquio”, Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, p. 439. 29 En el Prólogo, Nebrija señala “erit igitur litterarum ordo quem indictionibus hispanis sequemur hujusmodi: a, b, c, ç, ch, d, e, f, g, i, j, l, ll, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, v, x, z”, Vocabulario hispano-latino, primera edición, fol. a. iiij. 25

42

Diccionario contiene más entradas que el Vocabulario, ya que el primero incluía palabras de origen griego que no siempre fueron explicadas en las entradas en castellano. Hasta ahora, como en el caso de los léxicos utilizados por Nebrija, tampoco existe un estudio profundo sobre la técnica de elaboración del Vocabulario a partir del Diccionario.30 Sin embargo, es posible señalar que el Diccionario presenta mayor número de grafías cultas que el Vocabulario y que en este último, a pesar de ser una obra posterior, aparecen rasgos arcaicos que no se utilizan en el Diccionario.31 En cuanto al léxico empleado en las dos obras, Nebrija utilizó para el latín a casi 400 autores clásicos; para el castellano debió realizar una labor de recopilación y organización de los vocablos existentes en esa época, más algunas palabras que se encontraban en los textos castellanos medievales y que fueron utilizados por última vez en los vocabularios nebrisenses. Además, el humanista incluyó en el Vocabulario arabismos, así como material léxico perteneciente al dilecto andaluz.32 Los vocabularios nebrisenses presentan una buena cantidad de entradas ya registradas por otros léxicos, a pesar de toda la originalidad que hay en ellos;33 sobre todo, se ha seña30 Considero que es difícil elucidar hasta qué punto Nebrija retomó las palabras hispanas del Diccionario para crear el Vocabulario, o hasta dónde rehizo completamente la larga lista de palabras castellanas y las interpretó según su propio Diccionario; en todo caso, parece haber habido una gran labor desde antes de la publicación de estas obras. Por ello, aun cuando no se hubiera tomado en cuenta el Diccionario como punto de partida para el Vocabulario, éste tendría necesariamente que reflejar un trabajo anterior, en el cual Nebrija había estudiado a los clásicos y dado una interpretación en castellano para los términos latinos. Así, Nebrija tendría una lista de vocablos explicados, sin duda al crear el Diccionario habría tomado como entradas los más representativos de la lengua latina y les habría dado el significado que considerara más propio en español; lo mismo habría hecho con el español: habría formulado una lista según el orden alfabético y les habría dado el o los significados apropiados del latín, omitiendo palabras que pudieran ser repetitivas. Ello explicaría las diferencias y coincidencias entre los léxicos, más allá de cómo hizo el traspaso de las entradas latinas a las hispanas, habiendo tantas diferencias entre uno y otro. 31 María de Lourdes García Macho, “Algunas consideraciones en torno al Vocabulario y al Diccionario de Elio Antonio de Nebrija”, en Revista de Filología Española, lxViii, 1987, p. 96. 32 Manuel Alvar Ezquerra, “Tradición lingüística andaluza en el Vocabulario de Nebrija”, en Nebrija y estudios sobre la Edad de oro, 1997, pp. 102-106 y 127. 33 Germán Colón, en el Prólogo a la edición facsimilar del Diccionario, señala que si bien debió haber algún antecedente que tomara en cuenta Nebrija para la com-

43

lado la inf luencia del Catholicon y del Vocabulario de Papías34 en el Diccionario de Nebrija, sin embargo, el humanista modernizó y amplió esos materiales hasta dar forma al primer vocabulario de la lengua castellana. Criterios del vocabulario hispano–latino de nebrija Gráficos Nebrija, en sus vocabularios, fijó algunas normas sobre grafía, mismas que ya había señalado en otros lugares, como en las Introductiones latinae y en la Gramática castellana, en donde se ocupaba principalmente de “las relaciones entre el sonido articulado y su representación gráfica, entre la pronunciación correcta de lo escrito y la ortografía de lo hablado.35 Estos razonamientos originaron los criterios bajo los cuales compuso el Vocabulario. Entre ellos tenemos: Apartarse de la norma etimologizante para dar al español una fisonomía propia. Eliminar grafías de los sonidos iguales a otros; por ello deja fuera de su lista alfabética a consonantes como la q, la cual, para Nebrija, representa sólo otra forma gráfica de la c, de este sonido elimina la grafía k. Moderniza, según sus criterios, muchas palabras hispánicas, haciendo énfasis en que éstas son una evolución del latín y que su pronunciación no es como la de aquella lengua.

Léxico Como se ha visto, Nebrija utilizó el rico caudal de la lengua latina para crear el Diccionario, pero para ordenar alfabéticamente los vocablos hispanos partió de la selección morfológica posición de su vocabulario, éste fue realizado principalmente en función de los usuarios y que “tiene la originalidad por característica principal”, apud. Brigitte Lépinette, “La variación lexicográfica y el léxico (1492) de E. A. Nebrija”, en Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística, pp. 335-336. 34 Carmen Codoñer señala “la posible dependencia de Nebrija de los diccionarios medievales, Catholicon, Papias y Hugución de Pisa”, y dice que la suma de la entradas de estos léxicos “nos llevan a reconstruir la casi totalidad de los lemas del diccionario de 1492, salvo los derivados […] y algún vocablo suelto, que podemos llamar inducido”, Codoñer, “Coloquio”, en Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, p. 439. 35 Luis Gil, “Nebrija y el menester del gramático”, en Nebrija y la introducción del Renacimiento en España, p. 53.

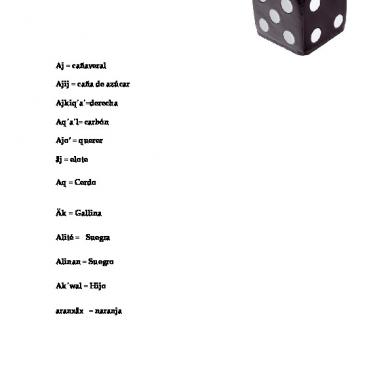

44

de la lengua; así, priorizó el orden verbal, los derivados verbales y finalmente los sustantivos: Defender en iuizio Defensión enesta manera Defensor enesta manera Delegar poner en su lugar Delegacion enesta manera Delegado enesta manera Demandar en juyzio o requiriendo Demanda enesta manera Demandador enesta manera Demandadora cosa assi Demandar lo iusto et deuido Demandar como quiera Demanda enesta manera Demandador en iuyzio Demanda en iuyzio Demandador en lo criminal Demandadora cosa Demanda enesta manera Demandado en iuyzio Demandado enesta manera

patrocinior, aris patroci / nium, ii patronus / i delego, /as dele / gatio, onis delegatus, i postu / lo, as postulatio postulator postulaticius, a, / um posco, is peto, is petitio, onis actor, oris actio, onis accusator, oris accusatorius, a, um accusatio, onis reus, a, um reatus, us

En cuanto al origen de los vocablos podemos señalar que, por una parte, se trata de léxico hispano usado en ese tiempo, que tiene correspondencia con otras fuentes, como el Universal Vocabulario: abile, abito, abominable, adultera, adulterio, apellido; por otra, el Vocabulario de Nebrija contiene un léxico culto, de derivados etimológicos tanto del latín como del griego, v. gr. Concilio · concilium, ii || civil cosa de ciudad, · civilis, e || imperio · imperium, ii, además, innovaciones léxicas que Nebrija recopiló y utilizó en la elaboración del léxico por primera vez: canoa nave de madero · monoxylum, || dicionario de vocablos · dictionarium, ii; además, acepta léxico de origen árabe: alhaja de casa · supellex, ectilis || alholi de trigo o cevada · granarium, i; por último, se puede hablar de regionalismos, como el léxico andaluz que Nebrija introdujo en el Vocabulario. Finalmente, podemos señalar que, en conjunto, el Vocabulario es un compendio de vocablos hispanos con todas las

45

variantes mencionadas, que encuentran su correspondiente latino; que está creado bajo criterios gráficos que tienden a mostrar al español como una lengua diferente del latín, con características gráficas propias; y que las propuestas metodológicas señaladas en sus Gramáticas fueron llevadas a la práctica en el vocabulario. Fuentes antiguas La lexicografía comienza propiamente con los filólogos alejandrinos Eratóstenes (ca. 276 a.C.) primer bibliotecario de Alejandría, inventor del término filólogo, quien, además, escribió una gramática; Aristófanes de Bizancio (257-180 a.C.) diseñó los acentos hizo una obra llamada Léxeis primer tratado de lexicografía. Anteriormente se realizaban glosarios de términos raros o desconocidos sobre autores antiguos, v. gr. Homero, Hesiodo y con el tiempo llegaron a perfeccionarse dichos léxicos hasta darles forma. El ordenamiento alfabético proviene de los alejandrinos. Más tarde los léxicos de Hesiquio, Eustacio, Focio, Suda, rescatarían algunos de los glosarios antiguos para dar forma a la lexicografía griega que por su parte inf luyó en el latín y romance. Además, los testimonios de la época clásica, así como los de la época helenística griega, ref lejan la preocupación de los filólogos y gramáticos por encontrar el significado de las palabras y su lugar en la oración, así como la corrección de los vocablos en determinados textos; posteriormente, los gramáticos latinos se ocupan también de estas cuestiones y se preguntan por la formación interna de las palabras, tanto del significado como de la etimología que las compone.36 Algunos de estos tratados fueron reconocidos durante muchos años, y tomados como modelos por los escritores de la antigüedad tardía, gramáticos muy prestigiados que inf luyeron de gran manera en la tradición medieval. 36 Hay que señalar que la lexicografía como rama de la lingüística está muy relacionada con la semántica y que en la antigüedad era muy difícil distinguir cada una en particular, por lo cual los estudios gramaticales se ocupaban muchas veces de lo que llamamos lexicografía y los tratados gramaticales se ocupaban del estudio de los vocablos.

46

Fuentes medievales La lexicografía medieval inicia con el libro escrito por Ansileubo, el llamado Liber glossarum o Glosario de Ansileubo; los vocabularios con mayor difusión fueron el Elementarium doctrinae rudimentum del italiano Papías, quien creó este diccionario ordenando alfabéticamente las palabras por primera vez, durante el siglo xi; Osborn de Glaucester, durante el siglo xii, compuso las Derivationes o Panormia sobre textos de Prisciano, Isidoro y Macrobio; Hugución de Pisa, muerto en 1210, fue autor de un diccionario general etimológico, el Liber derivationum que utiliza como fuentes a Papías y a Osborn e incluso la Summa de Guillermo Brito, tratado sobre problemas del léxico bíblico. Entre los vocabularios hay que mencionar también el Graecismus de Everard de Bethune. Estos libros, que parten del Liber glossarum, combinan “una glosografía expandida con noticias extraídas de los repertorios etimológicos”, y son: especies de diccionarios explicativos, basados en fuentes variadas, convenientemente aducidas para explicar los vocablos; con listados de palabras en que no faltaban indicaciones normativas, con diversas combinaciones del antiguo caudal léxico que se aprendía en los tratados de sinónimos y en las diferencias verbales.37

La obra más representativa y reconocida fue la de Juan Balbi, llamada Catholicon; esta obra aprovecha los antiguos tratados y los diccionarios de su época “en una obra de singular difusión que mereció los honores de haber sido impresa por primera vez por el propio Gutenberg en 1460”.38 Además de estos voluminosos tratados encontramos incipientes vocabularios que traducen términos latinos al castellano, pero que no tuvieron difusión y que tampoco fueron aprovechados por los lexicógrafos posteriores.39

37 Perona, “Antonio de Nebrija, lexicógrafo”, en Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística, p. 449. 38 Ibid. p. 392. 39 Véase Américo Castro, Glosarios latino-españoles de la Edad Media, 1936.

47

TRADICIóN LEXICOGRÁFICA hispana

La lexicografía hispana comienza con el Universal vocabulario en latín y romance de Alonso de Palencia,40 el primer léxico en español creado por encargo de la reina Isabel. Éste es un vocabulario latino que explica en castellano el significado de las voces latinas. Es un diccionario lleno de circunloquios y muy abundante. Es, por una parte, un tratado lexicográfico que explica el significado de las palabras en los autores clásicos, así como el uso coloquial de la época. Esta obra se encuentra “anclada en muchos sentidos a la tradición medieval” y tiene como “fuente inmediata a Papías”.41 Sin embargo, este amplio tratado no fue fundamental en la lexicografía hispana debido a la complejidad del mismo. Se trata de un léxico que “metodológicamente no es un diccionario de la lengua moderna debido a su enciclopedismo, [...] que en última instancia es isidoriano”; sin embargo, no deja de tener valor ya que, a pesar del “medievalismo ideológico, metodológico y pedagógico” del tratado; es además “una fuente precisa de información léxica, etnográfica, cultural, científica, útil en su tiempo y ahora”.42 Dos años después, Nebrija publica el Diccionario y más tarde el Vocabulario, con los cuales se inicia propiamente la tradición lexicográfica hispana, ya que estas obras eran verdaderos tratados lexicográficos que fijaron en cierta manera las pautas para los trabajos posteriores, como lo señala Gregorio Salvador: lo que hizo Nebrija fue poner, por primera vez, las voces castellanas en orden alfabético, y todos los demás lo que han ido haciendo [...] ha sido ir añadiendo poco a poco las que faltaban o las que se han ido añadiendo al caudal del idioma. La lexicografía es esencialmente imitación y continuación, pero alguien tiene que dar el primer paso y ese alguien, entre nosotros, fue Nebrija.43 40

Alonso de Palencia, Universal vocabulario en latín y romance, 1490. Antonia María Medina Guerra, “El latín y el español en los diccionarios de los siglos xVi y xViii”, en Revista de Lexicografía, vol. ii, 1995-1996, p. 62. 42 José Modejar Cumpián “Análisis comparado de la macro y microestructura del Universal Vocabulario de Palencia y del Diccionario de Nebrija”, en Actas del iii Congreso Internacional de la Historia de la Lengua Española, 1996, t. 2, p. 1450. 43 Gregorio Salvador, op. cit., p.11. 41

48

Los trabajos posteriores, en gran medida siguieron el modelo de Nebrija, este es el caso del “Vocabulista aravigo en lengua castellana” de Pedro de Alcalá, impreso en 1505, que sustituyó las voces latinas por palabras árabes.44 Asimismo, se encuentran los diccionarios bilingües de Cristóbal de las Casas y el diccionario en inglés de Percyvall.45 Por su parte, la obra española de Rodrigo Fernández de Santaella, el Vocabularium ecclesiasticum, no guarda relación con los vocabularios de Nebrija; éste era un vocabulario destinado a religiosos sin ningún conocimiento del latín, en el cual el autor realizó agrupaciones lexemáticas y compiló el mayor número de acepciones bajo una misma entrada indicando en qué texto parece dicha cita, “lo que hace que en muchos aspectos el Vocabularium ecclesiasticum esté próximo al Universal Vocabulario” de Palencia o las fuentes de éste.46 Tampoco siguen a Nebrija trabajos posteriores como el Diccionario de vocablos castellanos aplicados a la propiedad latina de Alonso Sánchez de la Ballesta, obra aparecida en Salamanca en 1587.47 Sin embargo, la inf luencia de Nebrija se dejó sentir por años, tanto en España como fuera de ella, principalmente en el ámbito pedagógico, ya que como señala Luis Gil “el patriotismo español, los intereses económicos y el argumento de autoridad se confabularon para convertir al Antonio en algo que su autor jamás hubiera pretendido que fuera, en una especie de Biblia gramatical, destinada a ejercer el monopolio docente en un país tan propicio a las tendencias unanimistas”, como fue España a mediados del siglo xVi.48

44

Ibid., p. 10. Véase Lidio Nieto, “Coincidencias y divergencias entre los diccionarios de Nebrija, Las Casas y Percyvall”, en Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística, t. 3, pp. 351-366. 46 Antonia María Medina, op. cit., p. 63. 47 Ibid., p. 66. 48 Luis Gil, Panorama social del humanismo español (1500-1800), 1981, p. 100. 45

49

labor misionera de la orden franciscana en la nueVa españa

los franciscanos en la nueVa españa